コラム作寶樓の最近のブログ記事

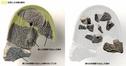

タンロン皇城遺跡の瓦

2024年7月 ベトナムの首都、ハノイの中心部にあるタンロン皇城遺跡は、1009年に建国された李朝以降、19世紀初めまでベトナムの諸王朝が都を置いたため、各時代の重要な遺跡が重なって残っています。発掘調査では、李朝より古い大羅(だいら)期の建物群も見つかっており、唐の安南都護府(あんなんとごふ)の...

続きを読む

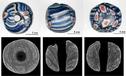

8世紀初めに造られた中国の壁画墓

2024年6月 7世紀末から8世紀初めに築かれたキトラ古墳や高松塚古墳の壁画は、漆喰の上に色鮮やかな顔料で繊細に表現されており、九州を中心に分布する装飾古墳の原始的な壁画とは区別して、極彩色古墳壁画とよばれています。壁画にみる天文図や四神、十二支像、人物像の内容から、朝鮮半島や中国大陸からの影響が...

続きを読む

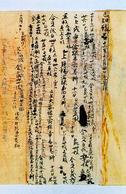

天平びとの「好き処」―丹後地域の出土文字資料調査便り

2024年6月 今年、令和6年の4月半ば、現在進めている丹後地域の出土文字資料調査の一貫で京都府立丹後郷土資料館を訪れました。その際、館の目の前に整備されている丹後国分寺跡を、学芸員さんお勧めのビュースポットとして案内していただく機会がありました。 丹後国分寺は、天橋立を望む景勝の地に建てられま...

続きを読む

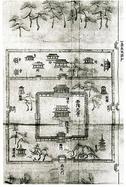

町に残る西大寺のおもかげ

2024年5月 近鉄大和西大寺駅の南口を出て西に進むと真言律宗総本山西大寺がみえてきます。この寺院は奈良時代の称徳(しょうとく)天皇が建てた勅願寺で、その寺域は東大寺に匹敵するほどの規模を誇りました。しかし、時を経た現在では創建当時の1/10ほどの広さとなっています。現西大寺境内の周辺は住宅地とな...

続きを読む

唐子を連れる西王母について

2024年5月 台湾・台北市にある松山慈恵堂をご存知でしょうか。その豪華絢爛な大殿では、荘重な雰囲気と威容を備える瑤池金母(西王母)の真正面の坐像を参拝することができます。筆者のように、西王母イメージの源泉が主にこのような神像、或いは長寿を祝う中国工芸品【図1】に由来する人は、はじめて日本絵画の代...

続きを読む

育成林業に関する文化的景観

2024年4月 森林資源を暮らしの中で積極的に利用してきた日本列島において、文化的景観の対象に森林が加わることは、必然と言って良いでしょう。国土(3,779万ha)に占める森林の割合は時代によって変化しながら、現在の日本では約7割(2,502万ha)が森林となっています。その森林の多くは山地にあり...

続きを読む

「みりょくはっくつ西大寺」の開催

2024年4月 2024年2月、奈良文化財研究所は新たな試みとして、なら産地学官連携プラットフォームに参画し、遺跡から地域のまちづくりを考えるイベントを開催しました。産業、地域、大学(学生)、そして官(奈良市、奈文研)が一体となって何かができるチャンス。折角なので、奈良時代の西大寺と西隆寺を知って...

続きを読む

文化を通して日常と防災を考える

2024年3月 私たちの社会は、地域が積み重ねてきた日常が文化として色濃く根付き、各地に文化財として息づいています。しかし、自然災害がそれらを脅かし、失われつつあります。近年、災害が多発し、2024年1月1日には能登半島地震で多くの被害が出ている現実を前に、私たちの日常を守るために文化と防災を結び...

続きを読む

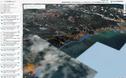

デジタル時代における文化財防災と情報活用

2024年2月 <様々な機関が迅速に情報を公開する時代> 2024年1月1日夕方、能登半島地震が発生しました。国土地理院では1月2日に能登半島の空中写真を撮影し、3日には公開しました。4日には地震によって生じたとみられる斜面崩壊箇所及び土砂堆積箇所を公開、7日には空中写真判読による津波浸水域(推定)...

続きを読む

古代北方騎馬民族の彩色文化

2024年1月 ユーラシア大陸の東北部に位置するモンゴルでは、古代から遊牧を生業とする騎馬民族が栄えました。その中で匈奴(きょうど)民族は、紀元前3世紀から紀元後1世紀頃までの約400年間(日本では弥生時代)勢力を維持し、中国北部にまで影響を及ぼす巨大な勢力として発展をとげました。遊牧民族は、頻繁...

続きを読む

古代の旅を追体験する

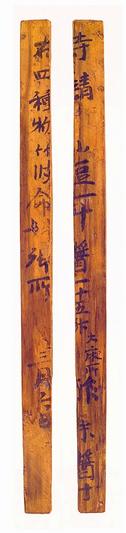

2024年1月 飛鳥~平安時代、特に律令期を中心とした時代の一般の人は、基本的に土地に縛られた生活をしていたと考えられています。しかし、彼らも時には長距離を移動することがありました。一例としては、各地の特産品などの税物を都に運ぶための旅です。荷物は人が担いで、歩いて都まで運びました。また、運搬役に...

続きを読む

デジタル技術の進化と文化財カルテ

2023年11月 私は今年の4月に奈良文化財研究所、文化財防災センターへ着任しました。文化財情報を担当しており、文化財のデジタルデータ化と、データを活用するためのシステム提案が主な業務になります。前職では医療分野のシステムエンジニアとして、病院薬剤師が使う医薬品のソフトウェアやデータベースの開発に...

続きを読む

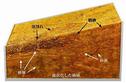

遺跡に刻まれた災害の爪痕2

2023年11月 以前(2019年4月)このコラムの中で、平城京跡から発見された過去の地震による、地割れや液状化に伴った砂脈や噴砂の痕跡について紹介させてもらいました。そこで触れた、全国の発掘調査で発見される様々な災害の痕跡情報を収集して、「いつ」「どこで」「どのような」災害が、「なに」によって発...

続きを読む

風呂は風呂でも石の風呂

2023年10月 「サウナでととのう」という言葉を耳にしたことはありませんか?「ととのう」とは、2000年代以降のサウナブームとともに使われ始めた言葉で、銭湯などでサウナ(熱気浴や蒸気浴)と水風呂を交互に利用する「温冷交代浴」をおこなうことで得られる爽快感や恍惚感といった感覚を示す造語です。 さ...

続きを読む

未然に防ぐ、事前に備える

2023年9月 突然ですがみなさんは、健康に気をつけていますか?あまり関心がないなぁという方も、予防医療や予防医学という言葉を聞かれたことはあるのではないでしょうか。これは、病気にならないようにする、すなわち病気を未然に防ぐことや、早期に病気を発見して、早期治療に取り組むことなどを指します。このよ...

続きを読む

かりうち公式ルールができるまで

2023年8月 2022年11月に、奈文研HPにて「かりうち」公式ルールを公開しました。 かりうち(樗蒲)とは、奈文研の調査研究により出土遺物と『万葉集』、現代韓国のユンノリという民俗遊戯を総合的に検討し、現代によみがえったボードゲームのことです。古代日本では禁止令が出されるほど広く流行していたこ...

続きを読む

草原の国のお姫さまのご利益

2023年8月 中央アジアに位置するカザフスタンは、日本の約7倍の国土面積をもつ広大な国で、いにしえより様々な文化が盛衰を繰り返した地です。私は2019年度から、ご縁があってこの地での調査研究や国際協力事業に携わっています。今回紹介するのは、そのカザフスタンでも良く知られた遺跡、西カザフスタン州に...

続きを読む

青色が真っ黒に?―壁画の技法と変色のはなし―

2023年7月 壁画の制作技法で代表的なものに、フレスコ技法とセッコ技法があります。フレスコ技法が、下地が乾かないうちに水で溶いた色材を塗布するのに対し、セッコ技法では、下地が乾燥したあとに接着剤(膠や卵など)を用いて塗布します。地域によってもどちらの技法が使われるか異なり、西洋の場合はフレスコ技...

続きを読む

地形と道路にみる西大寺の名残

2023年4月 奈良から京都・大阪、そして平城宮跡資料館へ行くときは、近鉄の大和西大寺駅が大変便利で、私もよく利用しています。近年、大和西大寺駅周辺で再整備が進んでいますが、駅のすぐ西には、奈良時代後半に称徳天皇の発願によって建立された西大寺の伽藍が広がっていました。 現在の西大寺は、鎌倉時代以...

続きを読む

古い建物、「ぐるぐる」

2023年3月 古い建物を見よう、と思い立ったら、まずは国宝・重要文化財といった、華やかな肩書に心惹かれるのが常というものではないでしょうか。ところが大多数の日本人にとって、そういった建物界のスーパースター達は、ともすれば何か月も前から旅行の計画を立ててやっと会いに行くものです。 確かに国宝・重...

続きを読む

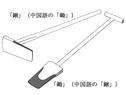

ところ変われば箕 (み)も変わる? カンボジアの発掘道具

2023年3月 奈良文化財研究所は様々な国や地域と共同で文化財の保存修復や技術協力・研究調査を通じた事業を行っていますが、カンボジアとは30年来のお付き合いがあります。現在、奈文研ではアンコール遺跡群の中の西トップ遺跡の調査修復プロジェクトを2002年から行っています(参考:なぶんけんブログ「アン...

続きを読む

キトラ天文図の金箔をどのように丸形にしたか?

2023年2月 立春から雨水になり、暦の上では春になった夜空を見上げると、まだ冬の代表星座であるオリオン座が見えています。オリオン座といえば、キトラ古墳壁画天井天文図(以下、キトラ天文図)にも見られることはご存知でしょうか。キトラ天文図の参宿(しんしゅく)という中国式星座は、オリオンの体部にあたり...

続きを読む

ガラスの「カタヌキ」

2023年1月 みなさんは駄菓子の「カタヌキ」をご存じでしょうか? 板状の砂糖菓子に動物や乗り物などのデザインの型が押されていて、針できれいにくり抜いて遊ぶあれです。かつては紙芝居のお供として水飴とともに定番のお菓子だったそうで、縁日の屋台などで遊んだ方も多いのではないでしょうか。似たようなお菓子...

続きを読む

実測道具にも歴史あり

奈良文化財研究所設立70周年・平城宮跡史跡指定100周年の節目の年に奈良文化財研究所野帳が誕生しました。野帳の表紙には平城宮跡第1次調査の図面や出土瓦と合わせて、奈文研が発掘調査で使用してきた道具や記録簿などをレイアウトしています。そこで今回の作寶楼では、奈文研オリジナルの実測道具を紹介したいと思...

続きを読む

1922-1952-2022

2022年11月 平城宮跡の銀杏の紅葉も盛りを過ぎ、師走の足音も聞こえてきました。今年の春から、平城宮跡の史跡指定100周年と奈文研70周年のメモリアルイヤーに合わせて様々な企画やイベントを行ってきましたが、そろそろフィナーレです。 春には、平城宮跡資料館では春期特別展として平城宮跡史跡指定10...

続きを読む

どこが違う?大極門と朱雀門

2022年11月 2022年3月、平城宮跡に大極門(第一次大極殿院南門)が復原されました(図1)。この建物の全体から細部までの形式は、奈文研が国交省から委託を受け研究した復原案がベースとなっています。 大極門は、第一次大極殿(2010年復原)を囲う施設(第一次大極殿院)で、南正面に開く門です。建...

続きを読む

水風呂のあとは、じっくり薬湯めぐり

2022年10月 奈良文化財研究所平城宮跡資料館では、例年秋に木簡の実物を展示する「地下の正倉院展」を開催しており、今年もまもなく展示が始まります(令和4年度 会期:10月15日~11月13日)。この地下の正倉院展では、普段はなかなか見ることのできない、保存処理前の水浸け状態の木簡も展示される予定...

続きを読む

平城宮跡史跡指定100周年記念ロゴ制作の裏側

2022年8月 今年、令和4年(2022)は平城宮跡が大正11年(1922)10月12日に国の史跡に指定されてから、100周年となる節目の年です。昭和27年(1952)3月29日に国の特別史跡となってから70周年でもあります。 文化財保護法の前身である、史蹟名勝天然紀念物保存法が大正8年(191...

続きを読む

産婆の忘れられた物語

2022年8月 一九三五年三月九日、『朝鮮日報』に「阿峴里の嬰児屍は日本内地人?」という題で次のような記事が掲載されます。 去る五日府〔京城(ギョンソン)府―筆者註〕外阿峴里(アヒョンリ)の便所で発見された嬰児の死体は解剖した結果、他殺遺棄に判明され、その間龍山(ヨンサン)警察署では阿峴里と孔徳...

続きを読む

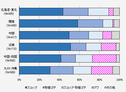

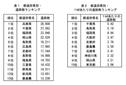

「遺跡の数」から見た奈良県

2022年6月 奈良文化財研究所は今年で創立70周年を迎えますが、その間、実に数多くの遺跡を発掘してきました。しかし我々が発掘した遺跡は、奈良県全体から見るとごく一部の遺跡であり、その他にも各自治体等が発掘してきた遺跡は無数に存在しています。それでは奈良県全体、ひいては全国にどれほどの数の遺跡が存...

続きを読む

明日香村の風景のうつりかわり

2022年5月 わたしは普段、奈文研で文化財の写真を撮る仕事をしています。 ここ数年、飛鳥資料館との関わりで、明日香村の風景をたくさん撮影してきました。四季折々の景色や、各集落をまわってその土地の特徴を画像として記録します。飛鳥を研究のフィールドにしている研究員に同行し、魅力的な場所をたくさん教...

続きを読む

焼肉プレートで作れる焼き付け漆

2022年4月 春とはいえまだまだ寒いですね。年度末の繁忙期も乗り切ってほっとしたこの時期、仕事が終わった後に焼肉を食べたくなる時がありますね?コロナ感染症蔓延の事情で、外食がなかなか難しい今、我が家のコタツに足を入れ、焼肉プレートで自家製焼肉を楽しむのも悪くないですね。実はそのプレートで肉と野菜...

続きを読む

さびない文化財はオーパーツ?

2022年3月 私がお世話になっている美容師さんは古代のミステリーや歴史ロマンといった話題が好きで、髪型を整えてもらいながら文化財の話をすることがあります。ある時、「お仕事でオーパーツに出会ったことはないんですか?」と冗談交じりに聞かれたことがありました。ちなみに、オーパーツ(OOPARTS)とは...

続きを読む

小説に描かれた古代の食―『与楽の飯』のカツヲイロリ

2022年2月 第165回直木賞(2021年7月)受賞作家・澤田瞳子氏の小説『与楽の飯―東大寺造仏所炊屋私記』(光文社文庫)は、東大寺の大仏造営に借り出された人びとの人間模様を描いています。ときは奈良時代。仕丁として平城京にやって来た主人公・真楯は、東大寺造仏所に配属されました。日々の仕事はきつい...

続きを読む

鴟尾を屋根にどうのせるか?

2022年2月 鴟尾(しび)とは、宮殿や仏殿などの瓦葺き屋根のてっぺんに、シャチホコと同じく大棟(おおむね)両端にのる飾りです。2010年に復原された平城宮第一次大極殿、来月(2022年3月)に竣工する予定の南門にも、金色に輝く金銅製の鴟尾がのっています。皆さんには馴染みが薄いかもしれませんが、今...

続きを読む

古代日本のトラ・虎・寅

2022年1月 2022年は寅年です。「トラ」と聞いてみなさんは何をイメージしますか?プロ野球の某人気球団の名前とマスコット、魔法瓶を作る会社の社名、生まれも育ちも葛飾柴又の男が活躍する映画の主人公の名前、などなど、日本に野生の虎は生息していないにもかかわらず、私たちの周りには様々な「トラ」があふ...

続きを読む

平城宮第一次大極殿院南門前の射礼について

2022年1月 毎年1月中旬に京都の蓮華王院本堂、すなわち三十三間堂前で「大的全国大会」が行われ、晴れ着の新成人が距離60m先の遠的を狙い、矢を放ちます。三十三間堂の軒下約121mで矢を射通す、江戸時代に盛んだった通し矢に因む年中行事です。 弓術に関わる年中行事は、君臣の秩序と臣下の服属を表現す...

続きを読む

明治・大正時代のMade in Japan

2021年12月 21世紀の現代では、さまざまな日本製品が世界中に輸出されて使用されています。私は普段、東南アジアのカンボジアをフィールドにして調査をおこなっていますが、思いがけず日本の製品に出会うことがありました。 ある日、カンボジアのコンポン・チュナン州の文化財担当者の方から、「みなさんの調...

続きを読む

ぬりえで楽しむ文化財

2021年12月 「歴史」や「文化財」と聞くと、勉強するもの・難しいもの、というイメージがありませんか?でも、もっと気軽に歴史や文化財に触れる機会が増えたら、私達の暮らしも、もっと豊かで楽しくなるのではないか?そんな思いから、近年、奈良文化財研究所では、イベントの開催やグッズの企画開発に取り組んで...

続きを読む

考古生化学者のお宝さがし ~理想の現生試料を求めて!~

2021年11月 考古生化学という研究分野をご存じでしょうか。考古生化学は、遺跡や遺物の中から当時の生物に由来する、顕微鏡でも見ることのできない極めて小さな生体物質(DNA、タンパク質、脂質など)を探し出して調査研究する分野です。あらゆる物質に共通することですが、長い間土に埋まっていると変化してし...

続きを読む

身近にある「昔からあるもの」

2021年10月 コロナ禍が続く中、しばらく帰省ができず、実家とはビデオ通話で連絡を取り合っています。画面越しとはいえ顔を見て話ができて、便利な時代になったなぁと実感すると同時に、もっと近くに住んでいたら直接会えるのにとも思います。思えば、私の実家は関東で、兄も私も県外へ出て生活をしています。さら...

続きを読む

キトラ古墳 十二支の服装

2021年8月 明日香村に所在するキトラ古墳の壁画には、四神や天文図の他に、十二支の像が描かれているのをご存知ですか。この十二支は頭が動物で、身体は人間という姿をしており、右手に武器を持つのが特徴です【図1】。被葬者を邪悪なものから守護する目的で描かれたと考えられており、石室の東西南北の壁面に3体...

続きを読む

遺跡とMinecraft

2021年8月 Minecraft(マインクラフト)はビデオゲームの1つで、サバイバル生活や洞窟探検に挑んだり、狩猟採集・牧畜・農業・採掘に勤しんだり、立体的なブロックを自由に配置して家々を建築したり、道路や街灯を整備して街づくりに熱中したりと、好きなように世界を楽しむものです。 大人の皆さん、...

続きを読む

キトラ天文図の観測年代に関する「謎」

2021年7月 飛鳥にある壁画古墳・キトラ古墳の石室の天井には、中国式の円形星図が描かれています。この図をここでは「キトラ天文図」と呼ぶことにしましょう。このキトラ天文図には、360個ほどの星を朱線で結んだ74座の星座が確認できます。これらの星座は、現代人には馴染みの薄い中国の星座ですが、図に描か...

続きを読む

平城宮佐伯門付近における遺跡の環境整備

2021年6月 平城宮跡の隣にある奈文研本庁舎の場所は、平城宮の西の出入口であった佐伯(さえき)門の正面にあたります。この門の外には一条南大路と西一坊大路という大きな道路が通っており、門から宮内に入ると、馬を管理した馬寮(めりょう)という役所があったと考えられています。この門は今から50年前に一風...

続きを読む

ドアの無いヘリコプター

2021年5月 ヘリコプターで空中散歩。 なんと優雅な響きを持つ言葉でしょう。 写真室で仕事をする筆者は、毎年八尾空港からヘリコプターに乗って遺跡等の撮影をします。写真は被写体の位置や形状を写し取るのが得意です。例えば、発掘調査は地面の下にある遺構や遺物を確認しながら、地形の起伏を巧みに利用し...

続きを読む

コロナ禍における博物館の新しい情報発信のあり方

2021年5月 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、最初の緊急事態宣言が発令されてから早くも1年が経過しました。収束する気配は一向になく、変異株の流行によって第4波も懸念されています。昨年の今頃は来年には落ち着いているだろうと安易に考えていましたが、まだまだ予断を許さない状況が続いています。 新...

続きを読む

「産廃」の考古学-いにしえのものづくりを探求する-

2021年4月 「産廃」、すなわち「産業廃棄物」とは、『広辞苑』(第六版)では「事業活動によって生ずる廃棄物」とあります。私たちが発掘調査をすると、このような過去の時代の「産廃」ともいえる考古遺物に出会うことがあります。たとえば、鉄鍛冶がおこなわれた鍛冶遺跡を発掘すれば、鉄器の鍛冶の工程で排出され...

続きを読む

アンコール・ワットを訪問した日本人

2021年4月 文化財を扱っていると、調査が一段落した後もずっと、頭の片隅に残り続けることがあります。私の場合、そういう記憶はたいてい、「あれが最良の処置だったのだろうか」と、心に引っかかっている場合です。 図1は、カンボジアのアンコール・ワットの柱に書いてある銘文です。皆様はこれをどう読みます...

続きを読む

古代の疫病・天災とデマ

2021年2月 新型コロナウィルスの感染拡大が世界中で歯止めがかからなくなってきた2020年の初夏、驚くようなニュースを目にしました。欧米で5Gの携帯電波がウィルスの感染を加速するとの噂を信じた人が、携帯電話の基地局を破壊する事件がおこったという報道でした。疫病や天変地異が引き起こす社会不安には、...

続きを読む

慶応二年(1866年)、大坂城に怪獣現る!

2021年2月 江戸時代には、瓦版と呼ばれたニュースを載せた印刷物が巷に出回っていました。この瓦版、現在の新聞などとは違い、噂や怪異などの出来事についても盛んに取り上げられていました。例えば、昨今の疫病流行によって注目を浴びているアマビエも、もとは瓦版の一種に掲載されていたものです。2020年度に...

続きを読む

日本古代の"男同士の絆(ホモソーシャリティ)"

2020年11月 日本古代宮廷の「男同士の絆」を研究しています。ホモソーシャリティと呼ばれもする、男同士の親密な関係性が、日本古代の史料にどんな風に出てくるのかが研究の最初でした。研究テーマとしては、結構無謀なのですが、実際に史料を読んでいくと、意外なほど記述が見つかります。 このホモソーシャリ...

続きを読む

カザフスタンで蘇に出逢う

2020年10月 今春、新型コロナウイルス感染症の影響で、学校給食の牛乳が行き場を失ってしまった、というニュースをお聞きになった方も多いかもしれません。そんな中、自宅でも簡単につくれる乳製品として、静かなブームを呼んだものがありました。それが、「蘇(そ)」です。蘇は、奈良時代から平安時代にかけて、...

続きを読む

奈良時代の"あの世"事情

2020年10月 幼いころに「嘘をつくと閻魔(えんま)様に舌を抜かれるぞ!」なんて、1度くらいは言われたことがあるのではないでしょうか。閻魔様はあの世の裁判官です。裁判官は閻魔様を含めて10人、それを「十王(じゅうおう)」と呼びます。そして、十王の裁判を受けて極楽往生(ごくらくおうじょう)するのか...

続きを読む

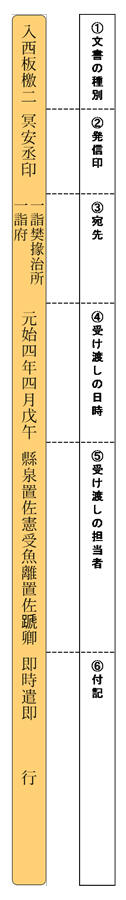

中国古代の郵便事情 ―上有政策,下有对策―

2020年9月 およそ2000年前の中国には、国営郵便局が設置されていました。古くは始皇帝時代の出土木簡から、その郵便事情をうかがい知ることができます。今回は、漢代後期の興味深い事例を紹介します。 ●2000年前の郵便伝票 現代日本の日常生活で目にする郵便伝票のようなものが、中国甘粛省の砂漠から...

続きを読む

復元鬼瓦のバージョンアップ

2020年8月 平城宮跡内を走る近鉄電車の車内から眺める朱雀門や大極殿は、奈良ならではの風景でしょう。でも、少し前から大極殿の手前(南側)に大きな覆屋がそびえ立っています。この覆屋は2019年に始まった大極殿院南門の復元工事のためのものです。朱雀門(1998年復元)、第一次大極殿(2010年復元)...

続きを読む

歴史や文化財の魅力を伝えたい!

2020年7月 考古学専門ではないからこそ、わかりやすく伝えられる 飛鳥資料館や奈良文化材研究所といえば、考古学のイメージが強いかと思いますが、考古学以外にも様々な分野の研究者が協力して調査・研究を進めています。 私は飛鳥資料館で学芸業務をしていますが、専攻は考古学ではなく「文化遺産マネジメント...

続きを読む

オンラインデータベースの翻訳

2020年7月 奈文研のホームページでは、『木簡庫』や『全国遺跡報告総覧』など、数多くのオンラインデータベースが公開されています。これらのデータベースの一部は日本語以外の言語にも対応しています。今回はオンラインデータベースをどのように多言語化対応させるのか見てみましょう。 データベースは基本的に...

続きを読む

「生」の食品と加工した食品

2020年6月 「生(なま)」の対義語は「加工」です。でも、古代において煮たり焼いたり蒸したり漬けたりした食品をぜんぶひっくるめて「加工」食品とは言いません。荷札・付札木簡などを眺めていると調理した食品にはその加工法が記されていることが多いように思います。 アワビはさまざまな加工をして都にもたら...

続きを読む

ヤリガンナ木屑の行方

2020年6月 みなさんは、昨年10月におこなわれた第一次大極殿院南門復原整備工事の特別公開には足を運ばれましたか。私も足を運び、職人さんが木材を削るところを見学し、またVRシアターでは完成した南門の姿を空中から楽しみました。 中でも、宮大工実演のコーナーでは、ヤリガンナという大工道具で木材を削...

続きを読む

古代都市平城京の疫病対策

2020年5月 律令制度に基づく国家づくりが軌道にのり、平城京が国の中心として繁栄しつつあった天平7年(735)。天然痘とみられる疫病が、大宰府管内で流行し始めました。翌年には一旦、収束したともみられていますが、天平9年(737)4月に再度、大宰府管内で流行がはじまると、7月には平城京をはじめ畿内...

続きを読む

歴史を遺す写真の歴史

2020年4月 文化財を写真で記録し遺す。私の所属する写真室の現在の業務です。 写真を使って文化財を遺すことは実は古くからおこなわれています。近代写真技術が発明されたのは1830年代のダゲレオタイプ(いわゆる「銀板写真」)と言われています。写真機材が日本に渡来したのは1840年代の終わり頃、日本...

続きを読む

いま長屋王家木簡を見直そう!

2020年3月 このコラムのタイトルにもなっている作寶樓の主、長屋王(676?-729)に関わる長屋王家木簡35,000点の発見(1988年)から、もう30年以上が経ちました。発掘調査によって住人を特定できた稀有の事例で、それも木簡の発見があればこそでした。 長屋王家木簡は、平城遷都直後の710...

続きを読む

各地に潜む古代のことば ーブリ・ハマチ・イナダー

2020年2月 鹿児島県を旅行中、聞きなれない言葉を耳にしました。 「全部になりました。」 鹿児島地方では普通に使う言葉で、意味は「全部無くなった」とのこと。面白い表現だなあと感心してしまいました。 それからしばらくして、狂言を鑑賞してました。すると、空っぽになったことを、 「皆(みな)に...

続きを読む

バクテリアがつくる顔料

2020年2月 日々の生活の中で、道路の側溝や水路の排水口に、褐色の沈殿や鉄サビ色の泥が流れたような痕跡を目にしたことはないでしょうか。例えば、図1の写真は、私が毎日通勤ルートで見かけてきたものです。 この褐色の堆積こそ、バクテリアがつくる顔料「パイプ状ベンガラ」の原料です。 パイプ状ベンガラは...

続きを読む

装飾古墳 平成28年(2016年)熊本地震による被災と復旧の足取り

2020年1月 2016年4月、震度7を観測する地震が九州地方を襲いました。中でも震源地となった熊本では、死者が50人に上るとともに、山崩れ、橋梁の崩壊、家屋の倒壊等、その被害は甚大なものとなりました。文化財についても、熊本城をはじめとした阿蘇神社等の文化財建造物の倒壊とともに、歴史的な文書や美術...

続きを読む

中国西安の瓦調査から

2019年12月 20年ほど前、中国の西安で、前漢の長安城の瓦を調査しました。当時、平城宮の瓦を研究していた私は、長安城の瓦から何ともいえない違和感を覚えました。その違和感は何か、しばらくして気づきました。文様の笵の違いです。長安城の軒瓦は、日本と同じく、文様をかたどった笵を粘土に押して文様をほど...

続きを読む

古代建築部材に隠れた大工の技

2019年12月 奈良には建てられてから1200年を超える古代建築がたくさん残っています。これらの古代建築は主に木造で、見るたびに私はその全体の雄大さに心を癒されます。 ところで、電動工具がない古代に、これらの建築の部材はどのようにして製材されたのでしょうか? 山に生えている原木は、伐採ののち製...

続きを読む

気付くことで見えること

2019年11月 考古学研究などという風変わりなことを仕事にしてしまうと、普段の生活の中の景色の中でも人の活動の「かけら」を見つけてしまいます。道を歩いていても、ここは少し小高いから集落がありそうだナア、とか、あの地割は古そうダゾ、とか、あそこは意図的に地形を削って何か建てたのカナ、とか。「おそら...

続きを読む

藤原宮大極殿院南門前幢幡遺構の配置について

2019年9月 2016年に藤原宮大極殿院南門前で発見された7本の幢幡遺構についてはこのコラムでも以前に取り上げられてきました(2017年3月、2018年11月、2019年4月)。大宝元年(701)元日の朝賀の時に烏形幢、日像幢、月像幢、青龍幡、朱雀幡、白虎幡、玄武幡を立てたと考えられる柱穴の跡で...

続きを読む

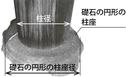

礎石からみた古代建築の上部構造

2019年8月 奈良文化財研究所では、平城宮跡などを舞台に、失われた建物の復元研究をおこなっています。復元研究は、発掘調査で見つかった建物跡、その建物に使われた瓦や礎石などの出土遺物を中心として、関連する文献・絵画などの資料や、現存する類例建物の検討など、多面的な分析が必要です。復元研究の方法は、...

続きを読む

鞍つくりから仏つくりへ

2019年7月 みなさんは鞍作鳥(くらつくりのとり、止利とも書く)という人物をご存知でしょうか。 彼は日本最初の本格的寺院である飛鳥寺の釈迦如来像(飛鳥大仏)のほか、法隆寺金堂の釈迦三尊像をつくったことで知られる、飛鳥時代を代表する仏師です。ではなぜ、彼の名前は「仏作」ではなく、「鞍作」なのでし...

続きを読む

ハエがつないだ日韓交流

2019年7月 ポンテギという韓国の食べ物をご存知でしょうか?ポンテギとは、韓国語でさなぎを意味する単語ですが、一般的には、蚕のさなぎを醤油などで甘辛く煮たものを指し、ある時はマッコリのつまみとして、ある時は食べ歩きのおやつとして屋台で目にする、韓国ではお馴染みの食べ物です。しかし、とにかく見た目...

続きを読む

「時をこえて」掘りおこされた埴輪

2019年6月 木々の新緑がまぶしい平城宮跡は、遠足シーズンもあって小学生でにぎわう季節を迎えています。その平城宮の正門、朱雀門の前に、昨年3月に開館した「平城宮いざない館」があります。奈良時代を体感し、その舞台となった平城宮跡に親しんでいただくための、ガイダンス施設です。 平城宮いざない館の...

続きを読む

「骨ものがたり-環境考古学研究室のお仕事」の舞台裏

2019年6月 現在、飛鳥資料館では、春期特別展「骨ものがたり-環境考古学研究室のお仕事」が開催されています。(4月23日~6月30日) 環境考古学とは、遺跡から出土する動植物遺存体(骨や種子など)の調査を通して、昔の生活環境や食生活、生業など、人と自然がどのように関わりながら生きていたのか、そ...

続きを読む

モンゴルの兵馬俑 "Shoroon Bumbagar"

2019年5月 皆さんが「兵馬俑」という言葉を聞いたとき何を連想されるでしょうか? おそらく、多くの人は中国の秦の始皇帝陵をすぐに思い浮かべるのではないかと思います。確かに、始皇帝陵の兵馬俑は世界的にも有名で、質・量ともに群を抜いています。しかし、兵馬俑は始皇帝陵だけで発見されているわけではありませ...

続きを読む

遺跡に刻まれた災害の爪痕

2019年4月 先日(3/8)、平城宮跡資料館で開催されている「発掘された平城2017・2018」(2019/2/2~3/31)のギャラリートークで、平城京跡で発見された地震の痕跡についてお話しさせていただきました。平城宮の正門・朱雀門の周辺から出土した人形や、法華寺旧境内から出土した井戸枠の磚...

続きを読む

奈良時代、美しい文字の裏側

2019年2月 平城宮跡資料館では、毎年秋に「地下の正倉院展」で木簡の実物を展示しています。けっして見栄えする遺物とはいえない木簡ですが、来場者の方からは、毎年必ずと言っていいほど「木簡の文字がきれいで、読みやすくて、感動した」という感想をいただきます。 奈良時代の出土文字資料の中には、時に目...

続きを読む

お風呂のトリプル「七」

2019年2月 身体の芯まで冷える2月。こんな時はゆっくりとお風呂に浸かって、こごえた身体を温め、一日の疲労を癒したいものです。5月の菖蒲湯や12月の柚子湯のように、2月の季節湯は大根湯だそうですよ。 古代の入浴法のひとつに、蒸気浴という形式があります。いわゆるミストサウナです。奈良時代の寺院...

続きを読む

閉室日の過ごし方 ~キトラ古墳壁画保存管理施設の場合~

2019年1月 みなさんは博物館に足を運ぶ機会はありますか? 訪れる前には、アクセスや開館情報を調べるという方も多いのではないでしょうか。各館の情報を確認すると、館ごとに違いはありますが、週に一度は休館日を設けている博物館が多いと思います。私が勤務するキトラ古墳壁画保存管理施設の展示室では、毎週...

続きを読む

カンボジアのもち米つき

2019年1月 みなさんはお正月にお雑煮を召し上がられたでしょうか。私の実家では、近所のお米屋さんからお餅を購入していましたが、今でもご家庭でお餅つきをする方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。 私が調査に入っているカンボジアは、日本と同じくコメ食文化を持っており、もち米も栽培しています...

続きを読む

フタの裏には何がある?

2018年12月 すっかり季節は冬になり年末が迫ってくる中で、温かい紅茶や茶碗蒸しが美味しい時期になりました。その紅茶のポットや茶碗蒸しの容器のフタを、裏返しにしてみてください。写真の右側のように、フタそのものよりも一回り小さな径で、円筒状の突起をもつものがありますね。この突起は古代の須恵器にも...

続きを読む

鉄の文化財を保存する

2018年12月 「なぜ我々は出土鉄製文化財の保存の研究に取り組むのか?」その理由の一つは鉄という元素が持つおもしろい特徴にあります。 鉄は元素番号26、電子数26、周期表の中央より少し上に位置する点で特殊性は見出せません。しかし、地殻やマントル、核には地球の体積の約1/3を占めるほどの鉄が含...

続きを読む

平城から、平成まで ―「隆光さんの墓石」の向こうに―

2018年11月 平城宮跡の北端近く、佐紀池の北のほとりに立つ「隆光(りゅうこう)さんの墓石」を知る人は、あまり多くないかもしれません。 ですが、ここは、平城宮跡に堆積した「歴史の地層」を眺めるには格好のスポットです。 「隆光さん」は江戸時代中期の僧侶・護持院隆光のこと。徳川五代将軍綱吉の祈...

続きを読む

平城宮第一次大極殿院における幢旗遺構の発見と奈文研の継続調査

2018年11月 元日朝賀と即位式は、古代国家にとって最も重要な儀式でした。これらの儀式に用いられたのが、烏・日月・四神をモチーフにした7本の宝幢・四神旗(幡)(以下、幢旗(幡))です。平安時代の史料には、主柱に2本の脇柱が付く3本柱の幢旗が大極殿の前に7本横一列に並ぶと規定されています。198...

続きを読む

「自由(フリー)」と「オープン」で広がる新たな世界

2018年10月 皆さんは飛鳥資料館の平成30年度春期特別展「あすかの原風景」はご覧になりましたでしょうか? その展示室の片隅に、空中写真や古絵図を自由に拡大縮小表示するPCが置かれていたことにお気づきになりましたか? この装置は、飛鳥資料館の西田研究員が調査した古地図の画像と現在の風景とを...

続きを読む

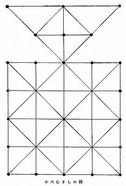

「十六むさし」と「八道行成(やさすかり)」

2018年10月 最近、我が家では子どもと一緒に「十六むさし」というゲームで遊んでいます。 十六むさしとは、四角と三角の外枠に縦横斜めの線を引いた盤面(図1)の上で、親駒と子駒を交互に動かして遊ぶ対戦ゲームです。親駒1個、子駒16個でゲームを開始し、親駒が子駒の間に入ったら子駒を捕って数を減らす...

続きを読む

様式主義のハイテック

2018年9月 関西といえば、古代建築をはじめ古建築の宝庫ですが、明治以降につくられた近代建築もまた多く残っています。特に大阪には、大大阪時代と呼ばれた大正後期から昭和初期に建てられた、優れた近代建築が多く残っています。この頃の建築の主流は、ヨーロッパの建築様式を駆使してつくられる様式主義建築で...

続きを読む

大極殿を飾った二種類の凝灰岩

2018年8月 藤原宮大極殿は、柱の基礎に礎石を使用し、屋根には瓦を葺くという大陸的な様式を 取り入れた、我が国で最初の宮殿建築でした。桁行9間、梁行4間のその巨大な建物は、舞台のような高い基壇の上にそびえていました(図1)。古代の寺院や宮殿の基壇は、土を盛り固めて築かれますが、最終的に表面を精...

続きを読む

瓦の「重さ」からわかること

2018年7月 平城宮・京や寺院跡を発掘しますと、非常に大量の瓦が出土することがあります。例えば、平成15年に行われました法華寺の防災施設改修工事に伴う発掘調査(平城第363次)では、調査面積がわずか321㎡だったにもかかわらず、実に4t以上の瓦が出土しました。 さて、この「4t以上」という数...

続きを読む

インドからローマまで

2018年6月 みなさんは、弥生時代や古墳時代のお墓からたくさんのガラス小玉が見つかっていることをご存知でしょうか。驚くことに、これまでの発掘調査で実に60万点をこえるガラス小玉が出土しています。 日本でガラス小玉が初めて出現するのは紀元前3世紀頃の北部九州です。この時流入したガラス小玉は、直...

続きを読む

藤原宮から平城宮、瓦工人の足跡をたどる

2018年6月 694年(持統天皇8年)、飛鳥浄御原宮から遷都した藤原宮では、日本で初めて寺院以外に瓦が採用されました。屋根を覆う黒灰色の瓦は、建物を風雨から守るだけでなく、建物を荘厳にみせる効果があります。瓦葺の藤原宮は、律令制に基づいた新しい都城の象徴として視覚的にも大きなインパクトを与えた...

続きを読む

年輪を使って木製品のパズルを解く

2018年5月 年輪年代学は,狭義には年輪変動を用いた年代測定を指し,年輪が形成された年代を1年の精度で誤差なく特定することができます。わが国においては,年代測定手法として定着していると言っても過言ではないでしょう。しかし,広義には,樹木の年輪成長が地域的な気候要素の影響を受けて変動する特性を生...

続きを読む

新たなる実験考古学を目指して

2018年5月 私は現在、奈文研の考古第二研究室で奈良時代の土器・土製品について調査・研究をおこなっていますが、学生時代からの専門である中国青銅器の鋳造技術についても研究を続けています。殷周青銅器の鋳造技術は、現代の技術をもってしても製作技法があきらかになっていないものもあり、世界の金工技...

続きを読む

古代の北極星はどれ?

2018年3月 キトラ古墳には現存世界最古とされる本格的な天文図が残されています。今回は、この天文図(以下、キトラ天文図)に描かれた星のうち、どれが古代の北極星にあたるのかを考えてみましょう。 キトラ天文図は、図の中央が天の北極にあたり、そこにはその名も「北極」という名の中国星座が描かれていま...

続きを読む

大人気!玉枕イベントの舞台裏

2018年2月 「大きなビーズ!」「ここの編み方が難しい…」2017年の夏、飛鳥資料館の講堂に、子供たちの声が飛び交いました。飛鳥資料館で初開催した「つくろう!!ミニチュア玉枕」のイベントの一幕です。今回は、このイベントの舞台裏をご紹介します。 「つくろう!!ミニチュア玉...

続きを読む

「美濃」「美濃國」刻印須恵器はどこへいったのか?

2018年1月 岐阜県岐阜市に、国の史跡に指定されている老洞古窯跡群という遺跡があります。飛鳥・奈良時代の美濃国(現在の岐阜県南部)では最大、全国規模でも屈指の須恵器生産地であった美濃須衛古窯跡群(美濃須衛窯)の一角をなす窯跡群で、発掘調査によって3基の窯跡の存在が確認されています。古代の窯跡だ...

続きを読む

何が動いたのか―瓦からわかること―

2017年12月 私はふだん瓦、特に複雑な文様をもつ軒瓦の研究をしています。すると時々、かなり離れた場所で、まったく同じ文様の軒瓦が見つかることがあります。ほとんどの軒瓦は、文様を彫りつけた笵(型)を粘土に押しつけて文様をつけるので、文様がまったく同じということは同じ笵を使った、ということ...

続きを読む

奥出雲の庭園と製鉄に関わる文化遺産

2017年9月 島根県庁のある松江市から30kmほど離れた奥出雲町は、標高およそ300mから500mのなだらかな丘陵が伸びる美しい中山間地域にあります。最近、そこに所在する絲原(いとはら)家住宅の庭園を調査する機会がありましたので、今回はその庭園と関連する文化遺産について紹介します。 &...

続きを読む

大坂城石垣の「海の残念石」

2017年9月 豊臣秀吉が築いた大坂城は、大坂夏の陣での落城後、徳川幕府によって再築されました。その際、石垣石の採石・運搬・石積みといった石垣普請は公義普請(お手伝い普請)で行われ、主に西国諸藩が担当しました。再築にあたって将軍徳川秀忠は「石垣は秀吉のつくった石垣の倍の高さにするように」と...

続きを読む

もうひとつの「長屋王墓」~『日本霊異記』を歩く2

2017年7月 1988年に平城京左京三条二坊から出土した3万5千点の木簡は、「長屋王家木簡」と名づけられ、奈良時代の貴族の生活を垣間みる、貴重な資料として知られています。これらの木簡は、古代史研究において長屋王の名を不動のものとしたのですが、彼は奈良時代の人物としては比較的史料がゆたかで...

続きを読む

彩色文化財保存へのアプローチ

2017年6月 みなさん、日々、色を意識して過ごしていますでしょうか? 色のない世界を想像してみたらどうでしょう?私たちの日常に広がるさまざまな彩色は、元となる素材に手を加えられたもの、つまり「make・メイク」されたものです。「色をMakeする」こと、それは例えば、顔を装い飾る「化粧...

続きを読む

旧石器人は"粉もん"を食べたか?

2017年5月 大学院在学中から、ずっと山東、山西、河北、河南といった中国華北地域で調査をしています。この地域の主食は、伝統的に小麦粉やアワなどの雑穀の粉から作った食品(粉食)です。2週間にわたって華北各地を回って調査をした際に、最後に北京に戻ってくるまで、とうとう一粒の米も食べなかったこともあ...

続きを読む

起きあがる古代の記憶

2017年4月 墨で文字のかかれた木札を木簡(もっかん)と呼びますが、文字を消すために木簡の表面から刃物で薄く削りとられた細片のことを、とくに削屑(けずりくず)と呼びます。1cmに満たないほど小さなものも多い削屑ですが、表面に少しでも文字が残っていれば、立派な文字資料です。奈文研の研究員た...

続きを読む

空から眺める北山杉の里

2017年3月 景観研究室では、北山杉の里である京都市北区中川北山町(中川地域)を舞台に、平成26年より受託事業として「北山杉の林業景観」の調査研究をおこなっています。 調査研究の一環で、小型無人航空機(通称:ドローン)による空撮を実施しています。上空から北山杉の林業景観を眺めてみると...

続きを読む

藤原宮の幢幡遺構を読み解く

2017年3月 2016年夏、藤原宮大極殿院の南門の前から、大宝元年(701)の元日朝賀の儀式で立てられた7本の幢幡(どうばん)の遺構が見つかりました。『続日本紀』はその儀式の様子を次のように伝えています。 「天皇、大極殿に御(おは)しまして朝(ちょう)を受けたまふ。その儀、正門に烏形(うけい...

続きを読む

古写真・発掘のススメ

2016年12月 みなさんのお宅には古~い写真が眠っていませんか? 押し入れの奥底から、おじいさんとおばあさんの若かりし頃の写真が。あるいは何でもない近所の風景写真が。それはおそらく保存状態も良くない、古びた紙焼きされた写真たちでしょう。でも、もしそんな写真が出てきたら、今一度よく観察...

続きを読む

「あめのはぶき」と鹿の皮

2016年11月 以前、このコラムで鍛冶屋さんのお話を書いたことがあります。今回はそれに関連して、「天羽鞴(あめのはぶき)」という「鞴(ふいご)」のお話をしようと思います。鞴というのは送風装置のことで、鍛冶屋などで、鉄を真っ赤に熱したり銅を熔(と)かしたりできるように、炉に空気を送り込んで...

続きを読む

木簡の再利用ここにきわまれり

2016年10月 木簡にはさまざまな形のものがあります。中でも、え!、これも木簡?、と思わせる代表格は、軸の木簡(写真1左)でしょう。どこに文字があるか、おわかりでしょうか? 円柱状に加工された白木の軸で、文字は両端の直径20㎜足らず(この木簡はまだ太い方)の木口(こぐち)に書かれてい...

続きを読む

平城宮跡東方官衙の檜扇(ひおうぎ)

2016年9月 平城宮の東側には奈良時代の役所の区画が南北に連なっていた地区があります。平城宮跡東方官衙地区と呼んでいるこの範囲のうち中央よりやや南の区画を2008年12月から2009年2月にかけて発掘調査したところ、大きな楕円形の土坑が見つかりました。この土坑は東西約11m、南北約7mの大きさ...

続きを読む

空地がいっぱい?まだまだ未知の平城宮

2016年7月 みなさんは、平城宮の宮城図をご覧になったことはあるでしょうか?(まだの方は当ホームページからダウンロードできますのでどうぞ)宮城図は奈良時代前半のものと後半のものがありますが、どちらも描かれている建物の数が少ないことにお気づきになるでしょう。 …平城宮は建物...

続きを読む

おもしろさがいっぱい!デジタルメディアを用いた展示

2016年7月 博物館や美術館を訪れると、解説映像を目にしたり音声ガイドを使ったりする機会があると思います。博物館施設では、それらのデジタル技術を用いたコンテンツ等を「デジタルメディア」と呼んでいます。近年、世界中でデジタルメディアを取り入れたユニークな展示が行われており、博物館施設になく...

続きを読む

古墳時代の刀の楽しみ方

2016年6月 昨年は流行語大賞に「刀剣女子」がノミネートされるなど、日本刀ブームが世を賑わせました。博物館の日本刀展示コーナーにも多くの若い女性の姿が見受けられ、「古墳時代の刀剣」を主な専門分野とする筆者は、刀剣への注目度が上がることを密かに喜んでおりました。ところが悲しいかな、筆者が研...

続きを読む

木簡の削りくずと欠けた文字

2016年6月 鉛筆で書いた文字を消したいとき、消しゴムを使って消しますよね。墨で書く木簡でも、一度文字を書いてしまっても消すことができます。文字のある部分を小刀で削り取り、新しい面を出して再利用するのです。消しゴムのカスは黒くまるまってしまうだけですが、木簡の消しカス=削りくずには文字が...

続きを読む

東大寺正倉院宝物と中央アジア

2016年5月 東大寺の正倉院宝物といえば、美しく装飾された楽器や色鮮やかな錦などが思い浮かびますが、刀や弓矢など武器も伝わっています。ここでご紹介したいのは金銀鈿荘唐大刀という儀仗用の大刀です(図1)。正倉院宝物の台帳である国家珍寶帳には、唐大刀13口と唐様大刀6口の記載があります。唐大...

続きを読む

骨の標本が教えてくれること

2016年4月 博物館の展示で、昔の人々が狩りをして動物を捕らえている様子が紹介されているのを見たことはありませんか。そこではシカやイノシシのように、狩りの対象となった動物の種類が具体的に説明されていると思います。 遺跡からは、当時の人々が残した動物の骨が出土することがあります。これらを調べる...

続きを読む

1つの展示ができるまで

2016年3月 皆さんは、平城宮跡資料館の展示をご覧になったことはありますか? この資料館は、奈文研の約50年にわたる平城宮・平城京の発掘調査成果を、展示をとおして皆さんに紹介する施設です。開館日(原則 月曜日および年末年始を除く日)ならいつでも見ることができる常設展示のほか、子ども向けの...

続きを読む

縞の間からみえる世界

2016年2月 言葉にはその国の文化をあらわす特徴が含まれています。その文化にとって重要だったものの名残が言葉として残っています。たとえば、牛はヨーロッパの言語圏では、雄牛、雌牛、子牛とそれぞれ区別してよんでいます。また、アラビア語圏でも、雄ラクダ、雌ラクダ、若いラクダ、大人のラクダ、出産...

続きを読む

灰汁(あく)なき探求

2016年2月 「石灰」「草木灰」「温泉」、この三つは一見すると何の関連もないように思えますが、共通するキーワードがあります。「アルカリ」です。 アルカリと聞いて、みなさんは何を思い浮かべますか?寒い季節にゆっくりとあたたまりたい温泉でしょうか。あるいは年末に大掃除された方は、洗剤かもしれませ...

続きを読む

災害痕跡データベース~埋蔵文化財における新たな取り組み~

2016年1月 地震、雷、火事、親爺・・・最近めっきり聞かなくなったことばですが、世の中で特に怖いとされているものを語呂よく順に並べた慣用句です。この「親爺」、実は台風に相当する大山風(おおやまじ)や大風(おおやじ)が元だったという説もあり、自然災害の怖さを並べたのか、はたまた昔の親爺の怖...

続きを読む