2017年8月

人は食べられなければ生きていけません。博物館施設での展示においても昔の料理や郷土料理の紹介は来館者に人気の高いテーマの一つであり、平城宮跡資料館でも奈良時代の貴族の食膳を復原したコーナーは人気があります。「こんなものを食べていたのか」という驚きであったり、親近感であったりを感じられるのは、誰にとっても食事が日常の一コマだからでしょう。

さて、調理法の基本のキの一つは"ゆでる"です。魚やドングリをとっていた縄文時代でも、多彩なインスタント袋麺が並ぶ現代でも欠かせない調理法です。漢字では「茹でる」と書き、正倉院文書に残る写経所への食材配給の記録に「薪一荷 大豆茹料」や「薪十束 二束麦茹料」、市での買物記録に「羹茹料」などの表記が見られます。薪は燃料ですし羹は汁物料理なので「茹」も現代と同じ意味に見えますが、実はこれがなかなか曲者なのです。漢字発祥の国である中国ではこの字を"ゆでる"という意味では使わないからです。

「茹」の動詞での本来の意味は"たべる"だとされます。漢代成立の漢字字典であり日本でも律令制の大学寮で用いられた『爾雅』にも「茹」は「啜」の同義語として載っているので、大学寮で教育を受けた役人のタマゴたちも"たべる"という意味を知っていたと思われます。なお、くさかんむりの字ですが用例は草食限定ではなく、仏典に「茹菜」という文言もあるものの、儒家経典の『礼記』では「飲其血、茹其毛=まだ火を使えない頃の人類が肉を生で食べる様子」というかなり血なまぐさいイメージで使われています。

一方で「茹」は名詞としては"たべられる草"という意味になり、前漢の歴史を記す『漢書』に「菜茹は畦に有り」という語句があります。これは現代の日本で食用にする草しか「菜」と呼ばないのと同じような使い分けかもしれません。この点を考えると「羹茹」は"羹に入れる野菜"という意味でも通じます。中国でも時代が下る宋代の『爾雅翼』という辞書では"加熱調理した菜"という意味にとれる用例があるのですが、ヨモギ類の説明文中で「蒸して茹と為す」というので"ゆで野菜"ではありません。

ここで改めて日本における"ゆでる"という調理法の意味を確認すると、かなり限定的な調理法を指していることに気付きます。なぜなら野菜でも魚でも、ダシや調味料を加えた湯で加熱調理することは「煮る」というからです。つまり"ゆでる"とは特に白湯か塩湯で加熱調理する場合のみを指しており、日本の調理文化はこの違いを明確に区別しているのです。

ではその淵源は奈良時代から、と言い切れるでしょうか?先の正倉院文書の「大豆茹料」「麦茹料」ですが、写経所では紙の接着用に大豆や麦から糊を作るため、調理用の薪と糊製造用の薪を一緒に支給したので内訳を注記した、という可能性があるのです。この場合は"煮詰める"作業になるため、調理の"ゆでる"とはやや異なります。さらに、「茹」には"柔らかい""腐る"という意味もあります。糊の製造工程はまさに固い原料から柔らかい製品を作るものなので、反映しているのはこちらの意味かもしれません。

ならば一体いつ"煮る"から"ゆでる"を区別し、なぜ本来は違う意味の「茹」の字を用いるようになったのか?奈良時代でも"ゆで野菜"は日常的にあったはずですが、平城京から「煮」と書かれた木簡は出ていても、「茹」と書かれた木簡はまだ見つかっていません。後世にどこかで誤用され始めたのでしょうか?こんな日常的で当たり前に思えることにも意外にナゾは潜んだままなのです。

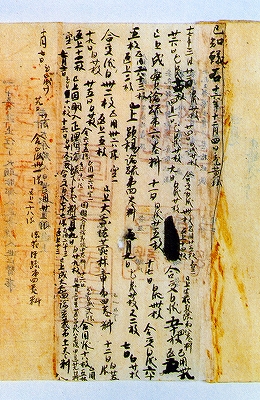

右端の紙の継目からはみ出している茶色い跡が大豆糊

(正倉院文書続々修第35帙第5巻 常疏紙充帳の一部。正倉院宝物)

復元された鴨肉の羹

(企画調整部アソシエイトフェロー 田中 恵美)