2014年7月アーカイブ

(36)現代に生きる平城宮

威厳伝える復元工事 平城宮は現代にも生きています。ただし、その多くは土の中、地下に眠っています。奈文研では発掘調査を行い、地下にさまざまな建物の痕跡が残っていることを明らかにしてきました。 しかし、地下に残っているのは柱の穴や、柱を立てた礎石など、建物の基礎の部分にすぎません。私たち研究...

続きを読む

(35)古代のトイレは

水洗式 平城京にあった 昔のトイレといえば、汲(く)み取り式の「ボットン便所」のイメージが強いでしょう。ところが、古代にはすでに水洗トイレがありました。 藤原京や平城京では、道路脇を流れる溝を自宅に引き込み、水流の上で用を足したと考えられる遺構が見つかっています。 さらに、藤原宮の官...

続きを読む

復興調査への支援(福島県南相馬市東町遺跡・上渋佐原田遺跡 その12)

7月22日~25日の支援状況 上渋佐原田遺跡B区の発掘調査が最終局面を迎えています。今週は、引き続き竪穴建物や掘立柱建物の図面の作成をおこない、手が空いたときは発掘作業員さんと共に遺構の掘り下げをおこなうなど、調査終了へ向けて様々な作業をおこないました。また、23、24日には奈文研写真室スタッ...

続きを読む

ビックリ先生のモッキじまん開催しました!

みなさん、こんにちは。 今日はビックリ!するほど暑い一日でしたね。 そんな中、平城宮跡資料館では夏期企画展「平城京ビックリはくらんかい」を絶賛開催中です! ぜひ、驚きに、涼みに、いらしてくださいね。 今日は、「ビックリ先生のモッキじまん」という ギャラリートークが開催され...

続きを読む

復興調査への支援(福島県南相馬市東町遺跡・上渋佐原田遺跡 その11)

7月14日~18日の支援状況 上渋佐原田遺跡B地区の調査はいよいよ大詰めです。台風が去ったとはいえ、まだまだ梅雨のぐずついた天候のなか、各地から集まった調査員により竪穴建物や掘立柱建物などの遺構の検出と掘り下げが急ピッチで進められています。奈文研の職員は、引き続き、これらの遺構の記録作業をお...

続きを読む

(34)奈良と世界遺産

三つの「宝」 地域に活力 「世界遺産」ということばを聞いたことがありますか。今から40年ほど前に、世界の国々が協力して、人類にとって価値がある文化遺産・自然遺産を保護するために作られた国際的な制度です。 世界遺産の数は、現在、981件。日本には17件があり、奈良県内にも三つの世界遺産があ...

続きを読む

(33)科学的な解読法

謎照らし出す赤外線 木簡のなかには、時たますごい照れ屋さんがいます。土の中から出てきて、1300年ぶりに空気に触れると、あっという間に真っ赤、ではなく真っ黒になってしまうのです。 写真の木簡も、そんな恥ずかしがり屋の一人。巻物の軸として使われたもので、小口にタイトルが書かれています。けれ...

続きを読む

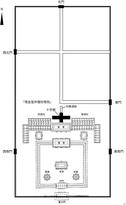

学報第42冊「平城宮発掘調査報告XII 馬寮地域の調査」

学報第42冊「平城宮発掘調査報告XII 馬寮地域の調査」(NARA IMPERIAL PALACE SITE EXCAVATON REPORT XII SURVEYS AT THE LOCATION OF THE IMPERIAL STABLE BUREAU)を電子公開しました。本文をPDFで閲覧...

続きを読む

「奈文研ニュースNo.53」

「奈文研ニュースNo.53」(NABUNKEN NEWS No.53)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication/nabunkennews.html ・埋蔵文化財センターの40年と今後(難波 洋三) ・檜...

続きを読む

「奈文研ニュースNo.52」

「奈文研ニュースNo.52」(NABUNKEN NEWS No.52)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication/nabunkennews.html ・新庁舎の建設に向けて(松村 恵司) ・藤原京跡左京三...

続きを読む

ビックリはくらんかい、オープン!

12日(土)、平城宮跡資料館の夏の企画展「平城京ビックリはくらんかい-奈良の都のナンバーワン-」が オープンしました! 初日からたくさんの方々にお越しいただきました。ありがとうございます。 前回も少しご紹介しましたが、この企画展では平城宮跡で見つかったたくさんのもののなかか...

続きを読む

復興調査への支援(福島県南相馬市東町遺跡・上渋佐原田遺跡 その10)

7月7日~11日の支援状況 上渋佐原田遺跡B区の調査は山場を迎えつつあります。出土した遺物から、遺跡は貞観11年(869)に発生した大地震の後に移転してきた集落である可能性が浮上してきました。 先週の調査では、竪穴建物の埋土の堆積状況を記録に残しつつ掘り下げを進め、床面・柱穴・竈(かまど...

続きを読む

(32)平城京の街路樹

高さ10メートル 都の偉容表現 広大な平城京には縦横に直線道路が設けられ、碁盤目状に区画されていました。主要道路である大路の幅は14~37メートルほどでしたが、平城京最大の朱雀大路は、長さが4キロ弱、幅は75メートルもありました。大阪の御堂筋の長さが4キロ、幅が44メートルですから、1300...

続きを読む

(30)古代の計量カップ

税の公平性を図る みなさんの家の台所にある計量カップ。お米を炊く時や料理の時に、なくてはならない道具ですね。 奈良時代にも同じような計量カップがありました。それは下の写真のようなコップ形をした須恵器です。底に低い台が付いたものが多く、墨で「二合半」や「四合」と、土器の容量を書いたものがあ...

続きを読む

復興調査への支援(福島県南相馬市東町遺跡・上渋佐原田遺跡 その9)

6月30日~7月4日の支援状況 上渋佐原田遺跡、東町遺跡ともに、調査期間が残すところあと1か月となりました。梅雨にも関わらず天気に恵まれ、作業が急ピッチで進んでいます。今週も南相馬市、福島県の調査員に加え、白河市、北塩原村、奈文研職員が参加しました。 上渋佐原...

続きを読む

重要文化的景観選定地情報の公開

景観研究室では、文化的景観に関する基礎的・体系的な調査研究の一環として、国の重要文化的景観選定地の情報についても収集・整理しています。 その成果の一部として、奈文研ウェブサイトにおいて重要文化的景観選定地情報の公開と更新を行っております。 https://www.nabunken.go.jp...

続きを読む

(28)古代の食事情

調理法示す包丁の跡 写真の骨は、真鯛(まだい)の主上顎骨(しゅじょうがくこつ)という頭の骨です。藤原宮の造営時に掘られた運河に棄(す)てられていました。約2センチ・メートルの小さな骨で、運河跡の土をフルイにかけて見つかりました。 この骨を顕微鏡で観察したところ、包丁で切断した痕跡を確認できま...

続きを読む

(27)平城宮の警備

宮城門 特定氏族が配属 平城宮の正面中央に開く朱雀(すざく)門。平城遷都1300年祭で、この門を警護する衛士隊(えじたい)の姿が再現されたのを覚えている方もいると思います。今回は平城宮の警備の話です。 奈良時代の平城宮は、周囲を高さ6メートル近い築地塀(ついじべい)で囲まれ、内部も施設ご...

続きを読む

復興調査への支援(福島県南相馬市東町遺跡・上渋佐原田遺跡 その8)

2014年6月23日~27日の支援状況 6月も終わりが近づいてきました。週末の現地公開も盛況に終わり、調査もいよいよ後半戦です。 東町遺跡は調査が順調に進んでおり、収束がみえてきています。というわけで奈文研職員は上渋佐原田遺跡の調査に参加しました。これまで掘ってきたA区は図面の作成や全景...

続きを読む

第114回公開講演会の開催

去る、平成26年6月28日(土)に第114回公開講演会が当研究所平城宮跡資料館講堂において開催されました。 初めに松村所長による挨拶と引き続いて「藤原宮の地鎮と富本銭」と題しての特別講演、次に桑田研究員による「役人を育てる」、若杉研究員による「壁画古墳の世界-星宿と四神」と題しての講演がありま...

続きを読む