2022年3月

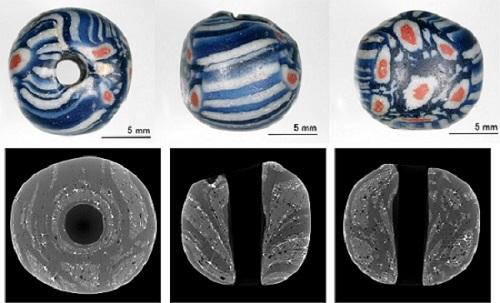

1990年香川県満濃町(現・まんのう町)の安造田(あそだ)東3号墳から特殊なトンボ玉が出土しました(写真1)。このようなデザインのトンボ玉は日本列島では類例がなく、発見当初から大変注目されていました。しかしながら、当時の技術では小さなガラス玉の詳細な分析は難しく、科学的な調査は行われていませんでした。それから約四半世紀が経ち、マイクロフォーカスX線CTによる構造解析技術が発達したことにより、直径1.5cm前後の小さなトンボ玉の詳細な内部構造が明らかとなりました。

解析の結果、製作技法については おおよそ次のように推定できました。まず、赤色ガラスに白色ガラスをかぶせ、さらに紺色ガラスをかぶせて棒状に引き伸ばします。そして、その周囲に白色の棒ガラスを付着させて一つのモザイク単位とします。これを7本束ねて一本のガラス棒とし、加熱しながら適当な太さになるまで引き伸ばして切断します。まるで金太郎飴ですね。このようにして作ったガラス片を再度加熱して軟化させ、文様と直交方向に芯棒を挿し込みながら、芯棒を包み込むようにガラス片を折り込んで丸く整形したと考えられます。これは、「モザイク折込珠」とも呼ばれるもので、5~6世紀のササン朝ペルシアなどに類例が知られており、ガラス材質の特徴からも西アジア産の可能性が高いと推定されます。

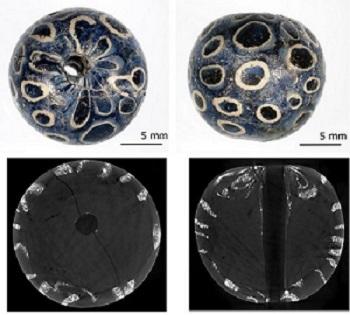

一方、宮城県涌谷町に所在する追戸(おいと)横穴墓A地区1号墓からは、また違ったタイプのトンボ玉が出土しています(写真2)。本資料は、紺色の母玉に白色に縁どられた濃紺色の斑点紋が施されており、斑点紋は不完全な形態のものを含めると48個あります。同様にマイクロフォーカスX線CTを用いた構造解析を行ったところ、このトンボ玉は、濃紺色ガラスの周囲に白色ガラスをかぶせたガラス棒を輪切りにしたものを母玉に貼り付けた「モザイク貼付珠」と呼ばれるものであることがわかりました。

さらに面白いことに、材質分析の結果、母玉に貼り付けられたガラスには起源の異なる二種類のガラスが用いられていました。ひとつは西アジア産のガラス、もう一つは地中海沿岸地域産と考えられるガラスです。つまり、このトンボ玉は産地の異なる二種類のガラスを入手可能な地域で製作されたと考えられます。その地域とはいったいどこなのでしょうか?この問題を解決するには類例の分析調査がカギを握ります。地中海世界や西アジア、東南アジアでもデザインがよく似たトンボ玉が見つかっています。分析装置を携えて海外の類例調査に行けるようになる日を心待ちにしています。

写真1 モザイク折込珠(安造田東3号墳出土)

(上:顕微鏡写真、下:X線CT画像)

写真2 モザイク貼付珠(追戸横穴墓A地区1号墓出土)

東北歴史博物館所属

(上:顕微鏡写真、下:X線CT画像)

(都城発掘調査部主任研究員 田村 朋美)