(49)みほとけの年輪

木材の情報 渦巻く 仏像の素材は様々です。なかでも木を用いた木彫仏は日本人に好まれたようで、平安時代以降の仏像のほとんどは木彫像です。年輪年代法はこうした木彫像にうってつけの調査手法です。 具体例を挙げましょう。奈良・東大寺南大門の仁王像は、2000以上もの部材を組み上げた巨大な木彫像です。...

続きを読む

埋蔵文化財ニュースNo.8~9,12,14~15,20~21,25~27,29~30,32~33

埋蔵文化財ニュースNo.8~9,12,14~15,20~21,25~27,29~30,32~33(CAO NEWS Centre for Archaeological Operations)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go....

続きを読む

埋蔵文化財ニュース「No.1」~「No.4」「No.6」

埋蔵文化財ニュース「No.1」~「No.4」「No.6」(CAO NEWS Centre for Archaeological Operations)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication/maibu...

続きを読む

(48)平城京の人口と役人たち

職種のるつぼ 外国からも 現代の都市は、人口が多いほど、あるいは人口密度が高いほど、大きな都市とみなされます。奈良県最大の都市である奈良市の人口は、現在36万人です。 では、奈良時代最大の都市、平城京の人口は何万人だったのでしょうか。古くは20万人と推定されましたが、最近では5~10万人と考...

続きを読む

(47)古代のボーナス-季禄の品々

古代のボーナス―季禄の品々 現物支給 市場で交換も 今日のサラリーマンのボーナスは、明治時代に始まったとされています。ところが、藤原宮や平城宮で働く古代の役人にも「季禄」とよばれるボーナスがありました。 律令の規定によると、季禄は年に2回、2月と8月に支給されました。支給されたのはあしぎ...

続きを読む

奈良文化財研究所学報第62冊「史跡頭塔発掘調査報告」

奈良文化財研究所学報第62冊「史跡頭塔発掘調査報告」(REPORT OF ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS INTO THE ZUTO STUPA,NARA,JAPAN)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken....

続きを読む

奈良文化財研究所学報第26冊「平城宮発掘調査報告VⅡ 内裏北外郭の調査」

奈良文化財研究所学報第26冊「平城宮発掘調査報告VⅡ 内裏北外郭の調査」(NARA (HEIJO) IMPERIAL PALACE SITE EXCAVATION REPORT VII SURVEYS lN THE "DAIRl NORTH EXTERIOR PRECINCT" CARRIED ...

続きを読む

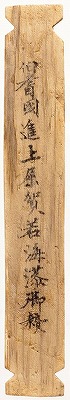

(46)文字の上手下手

ほんとに読めた? 奈良時代のお経。1点1画が丁寧に書き写され、大きさもほぼ均等で、まるで活字のようです。奈良時代の人たちは、みなこのように美しく整った字を書いたのでしょうか。 全国各地から平城宮へ運ばれた荷札の文字をみてみましょう。写真1の木簡は、お経のように整った文字の木簡です。でも、この...

続きを読む

(45)写真も文化財

形や質感 未来に伝え 奈良にはたくさんの「文化財」がありますが、その種類や材質、形状、大きさなどは実に様々です。そうした文化財をわかりやすい姿で写しとめる方法が「文化財写真」です。 奈文研には文化財写真の撮影を担当する職員がいます。それが私たち文化財写真のカメラマンです。私たちは、写真を通し...

続きを読む

ビックリ先生のイコーじまん!

みなさん、こんにちは。 ここの所、秋の足音が聞こえるような、涼しい日が増えてきましたね。 先週金曜日は平城宮跡資料館の夏期企画展「平城京ビックリはくらんかい」の この夏最後のギャラリートーク「ビックリ先生のイコーじまん」が開催されました。 イコーというのは、遺構と書き...

続きを読む

「古代建築」の「現代」

2014年9月 奈良県は文化財の宝庫です。仏像、建造物、遺跡、歴史資料など、まさに文化の中心であったことを実感させられる場所です。日本の歴史を伝える文化財を求めて、日本国内だけではなく、海外からも多くの観光客が訪れる場所です。 建造物に注目してみると、奈良時代以前に建てられたとする建造物が奈良県...

続きを読む

(44)役人の勤務時間

残務処理 帰宅は遠い 古代の役人の朝は早く、夜明け前に家を出て平城宮へと通勤しました。 律令をはじめとする決まりによると、朱雀門などの宮の外門は、日の出の20分ほど前に開かれました。宮内の朝堂院の門が開くのは、さらに1時間あまり後で、夏至で午前6時半頃、冬至でも7時50分頃に仕事が始まりまし...

続きを読む

奈良文化財研究所学報第24冊「高山 町並調査報告」

奈良文化財研究所学報第24冊「高山 町並調査報告」(TAKAYAMA A STUDY OF TOWN AND TOWNSCAPE IN 1973-1974)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication/ga...

続きを読む

ビックリ先生の「カワラじまん」大盛況!

夏休みも終わりに近づいていますが、30℃を超える暑さが続いています。 皆さん、元気にお過ごしでしょうか? 今日はビックリ先生による4回目のギャラリートーク「カワラじまん」が開催 されました。 はじめに、雨水や火事から木造の建物を守るため、あるいは建物を豪華に見せるために 瓦が造られたと...

続きを読む

(42)ケガレや災いを払う人形

悪気引き取り 流れ去る 人形と書いて、ここでは「ひとがた」と読みます。文字通り人間の全身をかたどったもので、紙や木、金属などで作られたものがあります。 むかし、平城京に暮らした人々は、病の原因となる穢(けが)れや災いを払うために、あるいは呪いをかけるために、木や金属の人形を用いました。なでた...

続きを読む

(41)古代のものさし

1000年続くデザイン 「25メートル平泳ぎ」「18センチのクツ」。身の回りの長さは、単位が決められていることで、誰もがどれくらいかを理解することができます。 日本で初めて長さを共通の単位で定めようとしたのは藤原京の時代で、尺・寸(尺の10分の1)を用いました。尺や寸は1958年に公的な単位...

続きを読む

文化的景観講演会のご案内

地域の将来を考えていく上で、今日、文化的景観のアプローチは注目されています。 奈良文化財研究所では、文化財保護法に文化的景観保護制度が創設されたのを契機として、2008年度から2013年度まで、6回にわたり研究集会を開催し、議論を深めてまいりました。景観研究室では、研究集会での成果等を踏まえつ...

続きを読む

『奈良文化財研究所紀要2011』

『奈良文化財研究所紀要2011』(Bulletin of National Research Institute for Cultural Properties, Nara)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publi...

続きを読む