(60)古代の省略文字

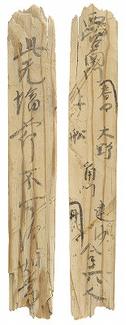

横着が生んだ かなとカナ 左の木簡の写真、漢字に交じってカタカナの「ア」や「マ」のような字がみえますね(矢印部分)。でもこれはカタカナではありません。「部」という漢字を省略した文字なのです。 古代人の名前は、左の木簡に書かれた物部(もののべ)や漆部(ぬりべ)、日下部(くさかべ)のように、〇〇...

続きを読む

(59)何年たつと文化財?

50年で登録 広がるすそ野 トン、トン、トン。 奈良の薬師寺には、連日、東塔の解体修理の槌(つち)音がひびいています。奈良時代に建てられた東塔は千二百数十歳。各時代の人々が大切に守り続け、現在は日本を代表する文化財建造物として国宝に指定されています。 ところで、建造物は何年たつと文化財に...

続きを読む

埋蔵文化財ニュースNo.47~48,52~58,60~61

埋蔵文化財ニュースNo.47~48,52~58,60~61 (CAO NEWS Centre for Archaeological Operations)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication/mai...

続きを読む

埋蔵文化財ニュースNo.10,28,31,34,35,41,42,44

埋蔵文化財ニュースNo.10,28,31,34,35,41,42,44 (CAO NEWS Centre for Archaeological Operations)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publicati...

続きを読む

(58)古代の「うた」(下)

漢字のみ和歌に遊び心 古代の「うた」には、漢詩と和歌の2種類がありました。前回は漢詩のお話をしましたので、今回は和歌について考えてみましょう。 和歌とは「やまとうた」のことで、五・七・五・七・七と句をつらね、31音でつづった短歌に代表されます。その歴史は古く、飛鳥・奈良時代の和歌を集めた『万...

続きを読む

(57)古代の「うた」(上)

漢詩 国越え通じる思い 古代の「うた」には、漢詩と和歌の2種類がありました。このうち今回は皆さんにあまりなじみのない漢詩について考えてみましょう。 わが国では、7世紀後半から漢詩が作られるようになったと言われています。明日香村の飛鳥池工房遺跡からは、漢詩が書かれた7世紀後半の木簡が出土してい...

続きを読む

2015年度文化財担当者研修課程の予定公開

2015年度研修課程一覧を公開しました。 https://www.nabunken.go.jp/fukyu/kensyu.html 奈良文化財研究所では、埋蔵文化財の保護・活用を推進し、国民に対するサービスの向上をはかるため、地方公共団体等の埋蔵文化財担当職員の資質向上を目的...

続きを読む

(56)庭園に思い描くパラダイス

世界的によく知られる「日本庭園」。その起源は古代にさかのぼります。平城宮や平城京の跡からは、自然風の形をした池をもつ奈良時代の庭園の跡が数多く発掘されています。庭園の中心となる池は、大海に見立てられ、岬や入り江が連なり、石組みや島をもつものもありました。小石が敷き詰められた緩やかな斜面の池辺が...

続きを読む

(55)木とんぼとコマ

くるくる 古代人の工夫 1984年、平城宮の内裏の東を流れる奈良時代後半の水路から、現在の竹とんぼによく似たプロペラ形をした遺物が出土しました。素材は竹ではなくヒノキであったため、竹とんぼならぬ「木とんぼ」と命名されました。中央の小さな孔(あな)をはさんで、風切り用の羽根を左右対称に削り出す点は...

続きを読む

「奈文研ニュースNo.54」

「奈文研ニュースNo.54」(NABUNKEN NEWS No.54)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication/nabunkennews.html 目次 ・「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計...

続きを読む

第115回公開講演会の開催

去る、平成26年10月4日(土)に第115回公開講演会が当研究所平城宮跡資料館講堂において開催されました。 初めに松村所長による挨拶と引き続いて「和同開珎1文の価値は?」と題しての特別講演、次に芝研究員による「植物種実からみた古代の食生活」、惠谷研究員による「文化的景観の味わい方」と題しての講演があ...

続きを読む

東院庭園観月会―天平三年絵巻―を開催いたしました

9月27日(土)に東院庭園『よみがる古都の宴―天平三年絵巻―』を開催しました。約130名の方々にお越し頂いて、東院庭園の役割、古代の饗宴の様子など、古代の観月遊興の様子を再現することにより、ご来場頂いた皆様方には幽玄の夕べを楽しんでいただけかと存じます。 盛況のうちに、無事終了しましたことを感...

続きを読む

(54)平城京のメインストリート

朱雀大路 威信の劇場 近鉄電車で大和西大寺駅から近鉄奈良駅方面へ向かうと、左手やや遠方に平城宮の正殿である第一次大極殿、右手に平城宮の正門である朱雀門の復元建物を見ることができます。この二つの建物は、南北に一直線に並びますが、奈良時代には朱雀門からさらに南に真っすぐ延びる朱雀大路というメインスト...

続きを読む

(53)描かれたのは鬼か疫病神か

人面墨書土器 厄は外! 奈良時代には、少し不思議な風習がありました。土器に墨で人の顔を描き、何かのまじないをおこなってから川などに流す、という風習です。このときに用いた土器を、「人面墨書(じんめんぼくしょ)土器」と呼んでいます。使われた土器は煮炊き用の土師器(はじき)の甕(かめ)が多く、甕のかた...

続きを読む

製作地をさぐる難しさ

2014年10月 遺跡から出土した遺物が、どこで製作されたのかは、常に研究者が意識する課題の一つです。その遺跡が工房などの製作址であれば別ですが、遺物は廃棄場所や使用場所から出土することが多いため、にわかに製作地がわかるケースは非常に少ないと言えます。 考古学の研究者が製作地を追求する際には、ま...

続きを読む

(52)土器に書かれた文字

給食用 裏に役所名 平城宮跡から出土する土器の中には、墨で文字を書いたものがあります。これを墨書土器と呼んでいます。 書かれているのは、役所名や官職名、人名、数字、器の名前や内容物などさまざまです。また、同じ字を繰り返し練習したものや、落書き、意味不明の記号などもあります。 この中で、役...

続きを読む

(51)一日の労働の対価

「お疲れさま」と米9合 大勢の人がつどう都・平城京では、たくさんの、そしてさまざまな仕事が必要とされました。街に出てみましょう。工事現場で働く人々や荷物の運送業者、仏像造りの職人から洗濯を請け負う女性まで、本当にいろいろな人がいます。 奈良時代、労働者たちには給料として、お米や塩などの食料が...

続きを読む

「平城京ビックリはくらんかい」終了しました

9月も終わりに近づき、すっかり涼しくなりましたね。 おかげさまで、先週日曜日に夏期企画展「平城京ビックリはくらんかい-奈良の都のナンバーワン-」が 無事に終了しました。 今年の夏もうだるような暑さでしたが、子どもから大人まで毎日たくさんの方々に平城宮跡資料館へ お越しいただきました。 ...

続きを読む