藤原宮内先行条坊の謎

2014年12月 ふしぎなことに、藤原宮の下層では藤原京に敷設されたものと同じ規格の条坊道路が通されています。藤原宮に先行する条坊という意味で「(宮内)先行条坊」とよんでいます。 分かりやすい例で見てみましょう。藤原宮大極殿です。下の写真は、大極殿の北側でおこなった発掘調査の様子で、大極殿址を北か...

続きを読む

「藤原宮東方官衙の発掘調査(飛鳥藤原第183次調査)」現地見学会資料

「藤原宮東方官衙の発掘調査(飛鳥藤原第183次調査)」現地見学会資料 を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/14925 1ページ目...

続きを読む

埋蔵文化財ニュースNo.117,121,125,129,133,137,140,141

埋蔵文化財ニュースNo.117,121,125,129,133,137,140,141(CAO NEWS Centre for Archaeological Operations)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/pu...

続きを読む

埋蔵文化財ニュースNo.101~103,107,112,114

埋蔵文化財ニュースNo.101~103,107,112,114(CAO NEWS Centre for Archaeological Operations)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication/ma...

続きを読む

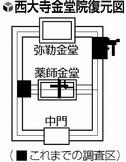

(74)姿を現した西の大寺(下)

二つの金堂 回廊ぐるり 西大寺の境内を散策すると、本堂の目の前に東塔の基壇があります。それでは創建時の金堂はどこにあったのでしょうか。奈良時代の財産目録である『西大寺資財流記(るき)帳』をみると、西大寺には薬師金堂と弥勒(みろく)金堂という二つの金堂があり、その周囲を回廊がめぐっていたことが記録...

続きを読む

(73)姿を現した西の大寺(上)

八角塔 謎めいた説話 小学校の教科書にも出てくる東大寺に比べると、西大寺は少し影が薄いかもしれません。とはいえこの西大寺、奈良時代後半に称徳天皇によって造営された当時は、東大寺に並ぶ平城京の西の大寺でした。 その壮大な奈良時代の伽藍(がらん)は、度重なる火災や災害によって次第に失われ、現在の...

続きを読む

木簡の文字の向こう側―「采女」の合字―

2014年12月 私が所属する史料研究室の主な仕事に、木簡の解読があります。今とほとんど同じ漢字を使っているとはいえ、およそ1300年前の人びとが書いた文字を読み解くのは、なかなか一筋縄ではいきません。私が出会った中で印象に残っている木簡を1点、ご紹介したいと思います。 その木簡は、平城...

続きを読む

(72)移築された第一次大極殿

歴史の変遷 200年見守り 平城京遷都1300年にあたる2010年に復元された平城宮第一次大極殿。その歴史が今回のテーマです。第一次大極殿が実際に平城宮にあったのは、平城京遷都(710年)直後から、恭仁京(くにきょう)遷都(740年)までのわずか30年間ほどのことでした。 恭仁京遷都にともな...

続きを読む

埋蔵文化財ニュースNo.96~98

埋蔵文化財ニュースNo.96~98 (CAO NEWS Centre for Archaeological Operations)を電子公開しました。本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication/maibunnews.html ...

続きを読む

平城宮跡資料館秋期特別展「地下の正倉院展-木簡を科学する-」パンフレット

平城宮跡資料館秋期特別展「地下の正倉院展-木簡を科学する-」パンフレット を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/63662 ・ごあいさつ ・木簡と探査 ・木簡×科学 こぼれ話1 発掘前に入念に ・木簡を観察...

続きを読む

埋蔵文化財ニュースNo.81, 82, 84, 85, 89, 90

埋蔵文化財ニュースNo.81, 82, 84, 85, 89, 90 (CAO NEWS Centre for Archaeological Operations)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publicatio...

続きを読む

埋蔵文化財ニュースNo.64, 66, 67, 69, 72~79

埋蔵文化財ニュースNo.64, 66, 67, 69, 72~79 (CAO NEWS Centre for Archaeological Operations)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication...

続きを読む

(70)奈良時代の遊びとスポーツ

熱中しすぎはいけません 今年はサッカーの祭典、FIFAワールドカップで盛り上がりましたね。古代にもサッカーに似た蹴鞠(けまり)という競技がありました。神事として奉納される様子をご覧になった方もいらっしゃることでしょう。革製の鞠を地面に落とさないように蹴りあう競技で、蹴り続けた回数を競います。大化...

続きを読む

(69)平城京と唐長安城

2分の1規模 絶妙バランス 東アジアに君臨した大帝国、唐の先進文化は、周辺諸国に大きな影響を与えました。8世紀に入ると、日本も長らく中断していた遣唐使を再開し、唐の文化の積極的な吸収に努めました。 そのよい例が都づくりで、平城京は唐の都、長安城がモデルといわれています。両者の構造はとても良く...

続きを読む

奈良文化財研究所 概要2013

「奈良文化財研究所 概要2013」を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication/gaiyo.html 目次 1.表紙、目次、奥付など 2.研究所の役割と組織 3.研究所の施設 4.トピックス 5.2012年...

続きを読む

奈良文化財研究所 概要2012

「奈良文化財研究所 概要2012」を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication/gaiyo.html 目次 1.表紙、目次、奥付など 2.研究所の役割と組織 3.研究所の施設 4.トピックス 5.2011年...

続きを読む

(67)平城薬師寺と本薬師寺

結論 新たな謎呼ぶ 皆さんは奈良に薬師寺が二つあったことをご存じですか? 観光客で賑(にぎ)わう西ノ京の薬師寺は、710年の平城京遷都後に建立されたものです。実は、これに先立つ藤原京の時代にも、同じ名前のお寺が橿原市に建てられていました。この二つの薬師寺を、平城薬師寺と本薬師寺と呼んで区別してい...

続きを読む