全国遺跡報告総覧:大阪府富田林市の文化財調査報告書を公開開始

大阪府富田林市の文化財調査報告書を公開しています。 中佐備須恵器窯跡発掘調査概要、中野道跡発掘調査概要5等の報告書があります。 ・中佐備須恵器窯跡発掘調査概要 http://sitereports.nabunken.go.jp/ja/17896 ...

続きを読む

全国遺跡報告総覧:大阪府熊取町の文化財調査報告書を公開開始

大阪府熊取町の文化財調査報告書を公開しています。 東円寺跡発掘調査概要、熊取町遺跡群発掘調査概要報告書等の報告書があります。 ・東円寺跡発掘調査概要 http://sitereports.nabunken.go.jp/17789 ・ 熊取町遺...

続きを読む

(150)百済ないもの・あるもの(下)

日本産の木材を輸出 前回は百済から来た様々なものを紹介しました。4世紀に始まるそのような友好関係は、百済が唐・新羅連合軍に滅ぼされる660年代まで続きました。 さて、百済から伝えられた様々なもの、それらは何と引き換えに日本に輸出されたのでしょうか。それを解くカギが百済の王陵から出土しています...

続きを読む

全国遺跡報告総覧:大阪府大阪狭山市の文化財調査報告書を公開開始

大阪府大阪狭山市の文化財調査報告書を公開しています。 狭山藩陣屋跡発掘調査報告書、東野中遺跡発掘調査概要報告書等の調査報告書があります。 ・平成14年度狭山藩陣屋跡発掘調査報告書 http://sitereports.nabunken.go.jp/ja/177...

続きを読む

キンモクセイの香る季節

平城宮跡では今、キンモクセイ(金木犀)が満開を迎え、見ごろとなっています。 宮跡に赴くと、秋の爽やかな風にのってキンモクセイの甘く芳しい香りが漂ってきます。 キンモクセイは日本古来の植物ではなく、江戸時代に中国から伝来したといわれています。 キンモクセイ(金木犀)の名前の由来は、樹...

続きを読む

(149)百済ないもの・あるもの(上)

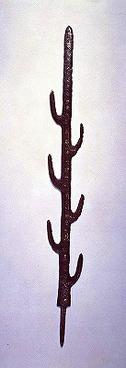

最先端の技術を輸入 取るに足らないこと、つまらないことを意味する「くだらない」。この言葉が「百済(に)ない」に由来するという説があるとかないとか。 その真偽はさておき、古墳時代から飛鳥時代にかけて、日本は実に様々なものを、百済から輸入しました。その始まりは天理市の石上神宮に伝わる七支刀(国宝...

続きを読む

全国遺跡報告総覧:大阪府門真市の文化財調査報告書を公開開始

大阪府門真市の文化財調査報告書を公開しています。 普賢寺古墳、史跡伝茨田堤発掘調査報告書等の調査報告書があります。 ・普賢寺古墳 http://sitereports.nabunken.go.jp/ja/17703 ・史跡伝茨田堤発掘調査報告書 https://sitereports....

続きを読む

木簡の再利用ここにきわまれり

2016年10月 木簡にはさまざまな形のものがあります。中でも、え!、これも木簡?、と思わせる代表格は、軸の木簡(写真1左)でしょう。どこに文字があるか、おわかりでしょうか? 円柱状に加工された白木の軸で、文字は両端の直径20㎜足らず(この木簡はまだ太い方)の木口(こぐち)に書かれてい...

続きを読む

「奈文研ニュースNo.62」

「奈文研ニュースNo.62」(NABUNKEN NEWS No.62)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/18360 目次 ・キトラ古墳壁画体験館四神の館(キトラ古墳壁画保存管理施設)の開館(玉田 芳英)...

続きを読む

全国遺跡報告総覧:大阪府貝塚市の文化財調査報告書を公開開始

大阪府貝塚市の文化財調査報告書を公開しています。 貝塚寺内町遺跡、加治・神前・畠中遺跡等の調査報告書があります。 ・貝塚寺内町遺跡 http://sitereports.nabunken.go.jp/17610 ・加治・神前・畠中遺跡発掘調...

続きを読む

全国遺跡報告総覧:大阪府文化財調査研究センターの文化財調査報告書を公開開始

大阪府文化財調査研究センターの文化財調査報告書を公開しています。 大坂城址(難波宮跡)、田須谷古墳群等の調査報告書があります。 ・大坂城址(難波宮跡) http://sitereports.nabunken.go.jp/ja/17493 ・田須谷古墳群 h...

続きを読む

藤原宮朝堂院朝庭の発掘調査(飛鳥藤原第189次調査)の現地説明会のご報告

平成28年10月2日(日)、藤原宮朝堂院朝庭の発掘調査(飛鳥藤原第189次調査)の現地説明会を開催しました。当日は1,315名の方にご参加いただきました。 発表資料はこちらです。 >>電子公開ページ 発掘担当者からのコメント:都城発掘調査部考古第二研究室 大澤正吾 コメント --> ...

続きを読む

全国遺跡報告総覧:大阪府大東市の文化財調査報告書を公開開始

大阪府大東市の文化財調査報告書を公開しています。 飯盛山城遺跡、平野屋新田会所跡等の調査報告書があります。 ・飯盛山城遺跡測量調査報告書 http://sitereports.nabunken.go.jp/17462 ・平野屋新田会所跡 http://si...

続きを読む

全国遺跡報告総覧:大阪府寝屋川市の文化財調査報告書を公開開始

大阪府寝屋川市の文化財調査報告書を公開しています。 高宮廃寺、石宝殿古墳等の調査報告書があります。 ・高宮廃寺 http://sitereports.nabunken.go.jp/17398 ・石宝殿古墳 http://sitereports.nabunke...

続きを読む

うろこ雲たなびく平城宮跡

うろこ雲がたなびく季節になりました。9月は雨の日が続き、あいにく天候には恵まれず青空を見上げる機会も少なかったのではないでしょうか。 そんな中、貴重な晴れ間を見つけて、秋の気配が濃厚になってきた平城宮跡を歩いてみました。 今回は秋を象徴する草花をご紹介したいと思います。 平城宮跡資...

続きを読む

全国遺跡報告総覧:全国の遺跡や文化財に関するイベント情報公開のお知らせ

各地の遺跡や文化財に関するイベント情報を確認できる機能を2016年9月26日に公開しました。 開催地(県ごと)に表示できる機能があります。 >>全国 の開催中と今後のイベント(http://sitereports.nabunken.go.jp/ja/event...

続きを読む

(148)税金として納められた土器

遠方の国々からも運搬 奈良時代には、税金としてさまざまな物品が、地方から平城宮に運ばれました。青灰色をした硬い焼き物である須恵器も、その一つです。「延喜式」によると、須恵器を納税していたのは、摂津・和泉・近江・美濃・播磨・備前・讃岐・筑前の国々でした。 筑前(現在の福岡県)の須恵器は、大宰府...

続きを読む