平成27年度遺跡整備・活用研究集会報告書

「デジタルコンテンツを用いた遺跡の活用― 平成27年度遺跡整備・活用研究集会報告書―」を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/19021 目次 開催概要 Ⅰ 講演・研究報告 ...

続きを読む

梅便り2017(つぼみ膨らむ)

平城宮跡資料館東の梅林の開花状況をお知らせいたします。 本日は午後から気温が上昇し、春の陽気を感じられる一日となりました。 先週は積雪の中でじっと春の訪れを待っていた梅に、春の日差しが降り注ぎつぼみが嬉しそうに開花しています。 これから開花状況を順次お知らせいたしますので、ぜひ平城...

続きを読む

3D Bone Atlas Databaseの更新

平成29年2月10日(金)より、ウマ骨格図譜のデータを刷新するとともに、ヒト骨格図譜に男女の頭骨と骨盤、性差の解説文を追加しました。馬の骨格図譜は、遺跡から出土するほとんどの馬骨に対応できるよう、部位を大幅に増加してあります。 また、ヒトの性差にかんする解説文には、解説を読みながら確認でき...

続きを読む

オリジナルグッズが新登場!

このたび、飛鳥資料館では、飛鳥資料館と奈良文化財研究所の新しいグッズを作りました! 2月1日(水)から、飛鳥資料館ミュージアムショップとオンラインショップ、 平城宮跡資料館ミュージアムショップで販売しています! 飛鳥ファンの方にも、考古学ファンの方にも、雑貨ファンの方にもお楽しみいただける、 これま...

続きを読む

(160)キトラ古墳の壁画

「壊さず、触らず」状態調査 キトラ古墳(明日香村)の壁画は1143片に分けて石室から取り外されました。カビの除去と強化処置、そして各壁面単位での再構成が行われ、「四神(しじん)の館」で保管・公開されることになりました。 四神の館での保管上の注意点は前回(159回)にご紹介しました。一方、壁画...

続きを読む

藤原宮大極殿院の発掘調査(飛鳥藤原第190次調査)の現地説明会のご報告

平成29年1月28日(土)、藤原宮大極殿院の発掘調査(飛鳥藤原第190次調査)の現地説明会を開催しました。 当日は497名の方にご参加いただきました。 発表資料はこちらです。 >>電子公開ページ 発掘担当者からのコメント:都城発掘調査部 研究員 和田 一之輔 現地説明会...

続きを読む

全国遺跡報告総覧とWorldCatのデータ連携開始

2017 年2月3日(金)より世界最大の書誌データベースであるWorldCatとデータ連携を開始しました。 WorldCatの検索結果画面から奈良文化財研究所の全国遺跡報告総覧に画面遷移し、収録する発掘調査報告書の PDF をダウンロードできるようになります。 海外の方により手軽に情報アクセ...

続きを読む

(159)キトラ古墳・四神の館

キトラ古墳・四神の館 壁画 細心の注意で保存 前々回(157回)は明日香村の「キトラ古墳壁画体験館 四神(しじん)の館」の公開エリアを紹介しました。今回はその舞台裏、壁画と出土遺物の保存管理施設を紹介します。 2010年に石室から取り外されたキトラ古墳の壁画は、修理施設で壁面ごとに再構成され...

続きを読む

(158)ペルシャ人とソグド人

酔胡王のモデル どっち? 奈良文化財研究所・平城宮跡資料館(奈良市)の秋期特別展「地下の正倉院展」では、「破斯清道」という人名が読み取れる木簡が展示されて話題になりました。「破斯」がペルシャを表す「波斯」と同じなら、ペルシャ人が平城宮で働いていたことを示す重要な資料となります。 ペルシ...

続きを読む

全国遺跡報告総覧:京都橘大学 の刊行物を公開

京都橘大学 の刊行物を公開しています。 『牧野車塚古墳・禁野車塚古墳・宮道古墳・大宅廃寺瓦窯跡』『田口山弥生時代遺跡・山科本願寺跡土塁・山越古墳群・鹿谷古墳群大市支群』等の刊行物があります。 ・牧野車塚古墳・禁野車塚古墳・宮道古墳・大宅廃寺瓦窯...

続きを読む

全国遺跡報告総覧:シンポジウム予稿集と当日資料・パネルディスカッション内容を公開

2016年11月28日に実施した全国遺跡報告総覧シンポジウム 「文化遺産の記録をすべての人々へ!―全国遺跡報告総覧のメリットと公開までのハードル―」の予稿集と当日資料・パネルディスカッション発言録を公開しました。 >>シンポジウム予稿集 http://sitereport...

続きを読む

(157)キトラ古墳 四神の館の展示

キトラ古墳 四神の館の展示 石室模型や土層標本 この秋、キトラ古墳(明日香村)を中心とした国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区が開園し、その中心施設として「キトラ古墳壁画体験館 四神(しじん)の館」もオープンしました。今回はその展示についてご紹介します。 四神の館には、公園を整備した国土交通省...

続きを読む

「奈文研ニュースNo.63」

「奈文研ニュースNo.63」(NABUNKEN NEWS No.63)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/18960 目次 ・2016年熊本地震により被災した文化財のレスキューと装飾古墳の被害調査(高妻 ...

続きを読む

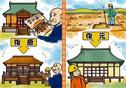

(156)復原と復元の違い

改造前に戻すか 新築か 「ふくげん」された平城宮(奈良市)の大極殿。今回は、この「ふくげん」という言葉について考えたいと思います。 この言葉の誕生は近代で、比較的若い言葉です。でも、ひとことに「ふくげん」といっても意味の範囲は広く、漢字も「復元」と「復原」の二つがあります。辞書では、どちらも...

続きを読む