奈良文化財研究所学報第54冊「平城京左京二条二坊・三条二坊発掘調査報告ー長屋王邸・藤原麻呂邸の調査ー 本文編 図版編」

奈良文化財研究所学報第54冊「平城京左京二条二坊・三条二坊発掘調査報告ー長屋王邸・藤原麻呂邸の調査ー 本文編 図版編」(EXCAVATION REPORT, NARA CAPITAL, EAST SECOND AND THIRD WARDS)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 本...

続きを読む

奈良文化財研究所学報第52冊「西隆寺発掘調査報告書」

奈良文化財研究所学報第52冊「西隆寺発掘調査報告書」(EXCAVATION AT SAIRYU-JI,AN ANCIENT NUNNERY NARA,JAPAN)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/629...

続きを読む

奈良文化財研究所学報第46冊「平城京右京八条一坊十三・十四坪発掘調査報告」

奈良文化財研究所学報第46冊「平城京右京八条一坊十三・十四坪発掘調査報告」(EXCAVATIONS ON 13TH AND 14TH BLOCKS OF FIRST WARD,ON EIGHTH STREET, THE WESTERN SECTOR,HEIJO CAPITAL, NARA)を電子公開...

続きを読む

奈良文化財研究所学報第45冊「薬師寺発掘調査報告 図版 本文」

奈良文化財研究所学報第45冊「薬師寺発掘調査報告 図版 本文」(NARA YAKUSHIJI MONASTERY COMPOUND EXCAVATION REPORT)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 本文: https://sitereports.nabunken.go.jp...

続きを読む

奈良文化財研究所学報第40冊「平城宮発掘調査報告Ⅺ 本文 図版」

奈良文化財研究所学報第40冊「平城宮発掘調査報告Ⅺ 本文 図版」(NARA PALACE SITE EXCAVATION REPORT Ⅺ)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 本文: https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/62959 図版: ...

続きを読む

奈良文化財研究所学報第15冊「平城宮発掘調査報告Ⅱ 官衙地域の調査」

奈良文化財研究所学報第15冊「平城宮発掘調査報告Ⅱ 官衙地域の調査」(NARA IMPERIAL PALACE ARCHAEOLOGICAL SURVEYS CARRIED OUT IN 1959 --1961)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://siterepo...

続きを読む

文化財動画ライブラリーがJAPAN SEARCH上で検索可能に

2020年12月11日、「文化財動画ライブラリー」のメタデータをJAPAN SEARCHに登録しました。JAPAN SEARCH上で検索できるようになりました。JAPAN SEARCH検索結果画面から文化財動画ライブラリーのページに移動し、動画を視聴できることで、動画を閲覧してもらいやすくなりました...

続きを読む

全国遺跡報告総覧:全国の文化財地図・遺跡地図、発掘調査報告書等の書誌情報1814件を一括登録

2020年12月10日、全国の文化財地図・遺跡地図および発掘調査報告書等の書誌情報1814件を全国遺跡報告総覧に一括登録しました。対象は、以下の通りです。 〇奈良文化財研究所が収集した報告書書誌奈良文化財研究所所蔵報告書のうち、下記。 全国の文化財地図・遺跡地図の書誌情報 山梨県・長野県・宮崎県分の...

続きを読む

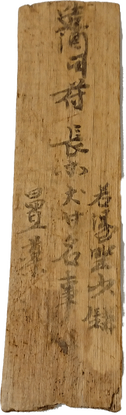

平城宮跡資料館秋期特別展「地下の正倉院展-重要文化財 長屋王木簡-」第1~3期解説シート

平城宮跡資料館秋期特別展「地下の正倉院展-重要文化財 長屋王木簡-」第1~3期解説シートを電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 第1期:https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/86666 第2期:https://sitereports.nabunk...

続きを読む

スマートフォン撮影による木簡画像処理実験用データセット Ver.1.0

「スマートフォン撮影による木簡画像処理実験用データセット Ver.1.0」を公開しました。 https://sitereports.nabunken.go.jp/cultural-data-repository/149 https://sitereports.nabunken.go.jp/cult...

続きを読む

YouTubeなぶんけんチャンネル 奈文研 第12回東京講演会「奈良の都の暮らしぶり-平城京の生活誌-」講演会動画の公開

奈良文化財研究所 第12回東京講演会『奈良の都の暮らしぶり-平城京の生活誌-』は中止しましたが、申込者を対象に講演動画を公開していました。 その講演動画を今回奈文研チャンネルに公開しました。最新の発掘成果から奈良時代の人びとのリアルな暮らしぶりに迫ります。 講演会動画URL https://www...

続きを読む

巡訪研究室(18)企画調整部 写真室

「カメラマン」って、華やかな職業のイメージが強いと感じる方が多いと思います。でも文化財のカメラマンは文化財を写真として記録に残すことを続けている、どちらかと言うと地味な作業の積み重ねをしています。 奈文研が属する国立文化財機構の施設のうち、東京・京都・奈良・九州の各国立博物館と東京・奈良の文化財...

続きを読む

奈良文化財研究所概要2020

「奈良文化財研究所 概要2020」を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/86617 表紙...

続きを読む

中国新石器時代における家畜・家禽の起源と、東アジアへの拡散の動物考古学的研究

「中国新石器時代における家畜・家禽の起源と、東アジアへの拡散の動物考古学的研究」を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/86618 目次 例言 第1部 家畜(禽)起源考古学日中合作研究成果報告 家畜(禽)起...

続きを読む

藤原宮大極殿院の発掘調査(飛鳥藤原第205次)の現地見学会のご報告

2020年11月7日(土)、藤原宮大極殿院東面回廊の発掘調査(飛鳥藤原第205次)の現地見学会を開催しました。 当日は480名の方にご参加いただきました。 発表資料はこちらです。 >>電子公開ページ 発掘担当者からのコメント:都城発掘調査部 主任研究員 若杉 智宏 近年、継続的に行ってきた大極...

続きを読む

全国遺跡報告総覧:遺跡位置の世界測地系10進法への簡易変換表示機能の公開

報告書詳細ページに「経緯度(世界測地系)10進数(自動生成)」項目を新設しました。例)https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/62990遺跡位置情報を簡単にWebGISで使用できるようになりました。 一般的に地理院地図などのWebGISでは、位置情報を世界測地系1...

続きを読む

全国遺跡報告総覧:メンテナンスに伴うシステム停止のお知らせ

下記日時にシステムメンテナンスを実施します。当該日時の間、利用できませんので、ご注意ください。 対象:全国遺跡報告総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja 日時:2020年11月20日 21:00から11月23日 24:00 ※作業完了次第、再開 ご迷惑...

続きを読む