(2024年3月末まで)

| 遺跡整備研究室では、造園学・庭園史学の観点から、遺跡等の整備に関する調査研究と、庭園(名勝)に関する調査研究をおこなっています。 ■遺跡等の整備に関する調査研究 日本の遺跡は、そのほとんどが地下に埋蔵された遺構と遺物からなっており、保存のために埋め戻されてしまえば、現地を訪れても、そこにどのような遺構があるのか、かつてどのような空間であったのか、専門家の説明なしには理解することはできません。平城宮跡の発掘調査が本格的におこなわれるようになった昭和30年代から、このことは大きな問題として捉えられていました。そこで、遺構を埋め戻した後、現地にかつてあった建物などを復元したり、その規模を地上に平面的・立体的に表現する(遺構表示)などの試みがなされてきました(写真1・2)。このように遺構・遺物の確実な保存を図りつつ、屋外展示をはじめとする遺跡の活用を企図した空間にすることが、遺跡整備の目的です。 文化財の「活用」が重要視されるようになった昨今は、遺跡を地域学習や地域振興に役立て、また観光資源として活用するなど、町づくりの核として位置付ける施策が求められています。 |

||

写真1 復元された平城宮東院庭園 |

写真2 平城宮第二次大極殿院・内裏の遺構表示 |

|

・遺跡整備・活用研究集会の開催 遺跡等の整備については、国際的な動向も視野に入れながら、主として国内に所在する遺跡等の保存・活用およびそのための整備事業について、理念や計画、設計、技術に関する調査研究をおこなっています。毎年、遺跡整備・活用研究集会を開催し、翌年度にその報告と関連する事例や論考を加えて報告書として刊行しています。 近年、研究集会で取り上げたテーマには、平成27年度「デジタルコンテンツを用いた遺跡の活用」、28年度「近世城跡の近現代」、29年度「史跡等を活かした地域づくり・観光振興」、30年度「史跡等の保存活用計画―歴史の重層性と価値の多様性―」があります(写真3)。 |

||

写真3 平成30年度遺跡整備・活用研究集会の様子 |

||

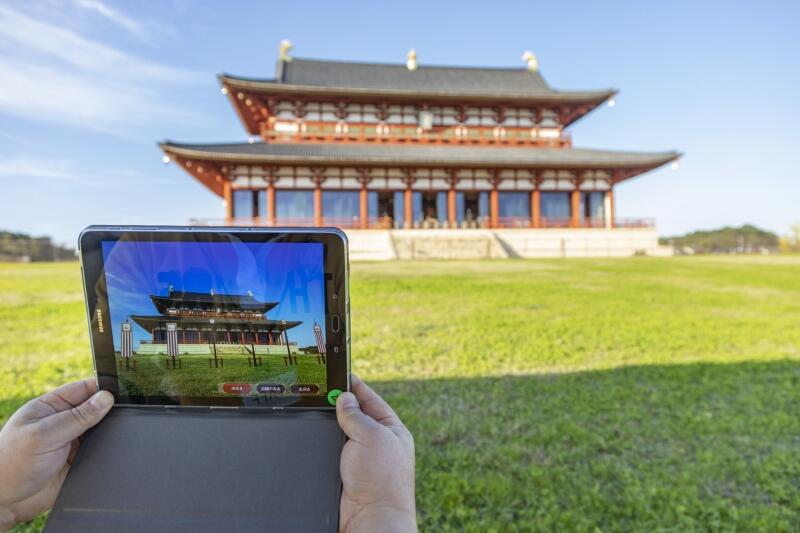

・平城宮跡の活用に関する実践的研究 平城宮跡は長年、奈文研が発掘調査をおこなうとともに、遺跡整備の在り方を追求してきたフィールドです。2018年3月には、第一次大極殿院・朝堂院地区と、朱雀門南に整備された朱雀門ひろばを中心に、国営平城宮跡歴史公園が開園し、今後ますます地域学習や観光での活用が期待されていくなか、奈文研の研究成果を活かして遺跡現地で平城宮跡の魅力をどのように伝えていくことができるか、様々な実践を通して検討しています(写真4・5)。 |

||

写真4 AR宝幢・四神旗の製作 |

写真5 赤米献上隊(養父市八鹿小学校)の受け入れ |

|

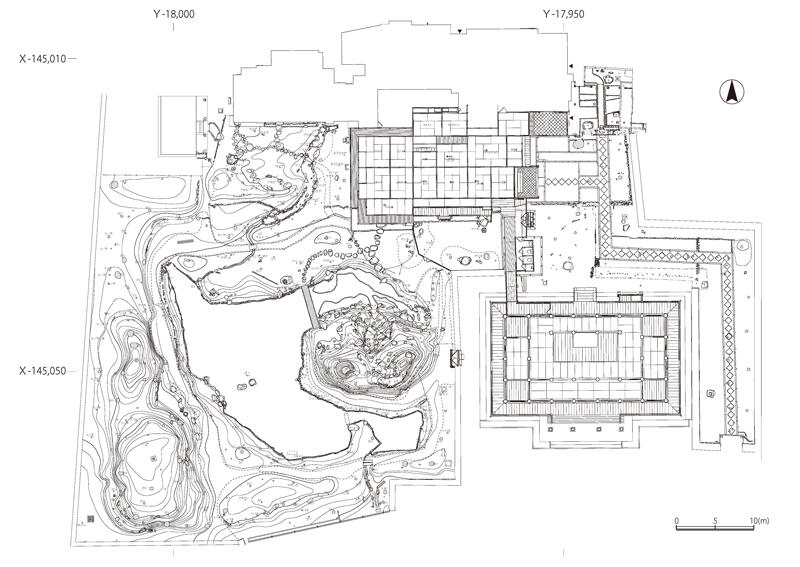

■庭園に関する調査研究 国の名勝に指定されている400余りの名勝地のうち、半数以上を占めるのが、古代から近代に作庭された歴史的庭園です。庭園は、樹木・石・土・水などの自然の材料で構成されている、常に変化することを宿命とした文化財です。そのため、その価値を捉えるためには、変化していることを前提に、現状の庭園そのものを調査するだけでなく、庭園と密接なかかわりを持つ建築、造営や管理のありようを記した文献資料、過去の植栽や庭園景観を写し取った絵図や古写真など、さまざまな分野を横断した複合的な調査をおこなって、その変遷を把握しなければなりません。さらに、その保護のためには、将来の変化を予想しながら、適切な管理をおこなう必要があり、その管理技術は国の選定保存技術に選定されています(文化財庭園保存技術)。 ・庭園の実測調査・悉皆調査 奈文研では、庭園の価値をあきらかにするため、現地踏査・実測調査を主体とする庭園の調査研究を、研究所設立当初からおこなってきました。近年は、奈良市における庭園の総合調査や、保存活用計画策定を目的とした名勝法華寺庭園の調査(写真6・図1)をおこないました。 |

||

写真6 名勝法華寺庭園の実測調査 |

図1 名勝法華寺庭園の平面実測図(平成29年実測) |

|

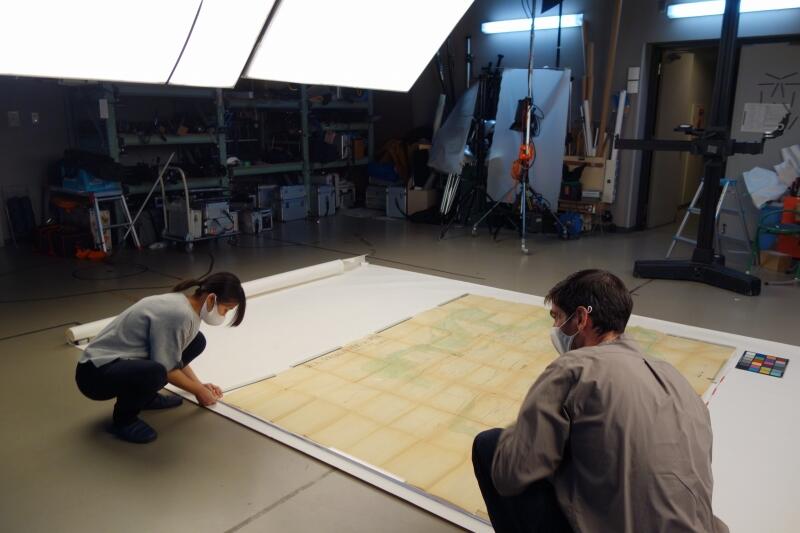

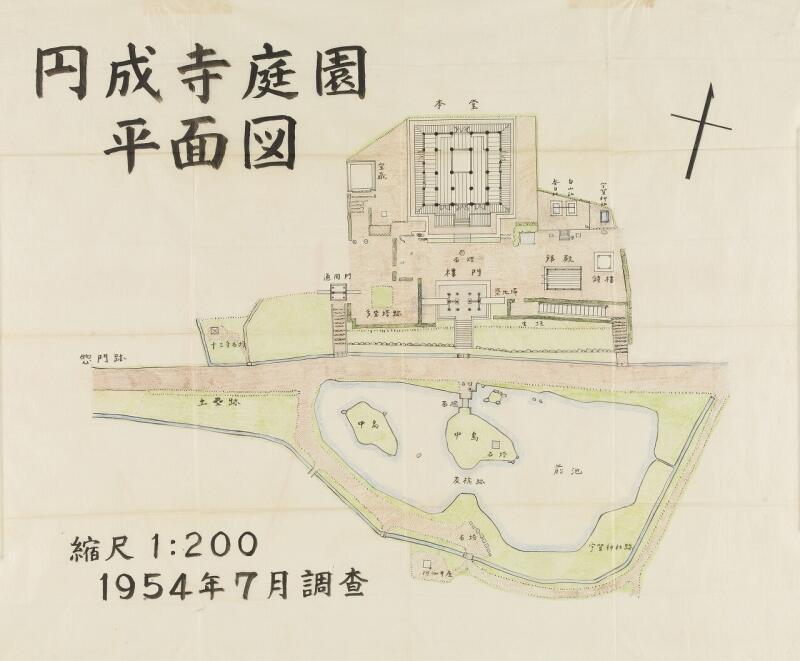

・庭園の歴史に関する研究 多角的な見地から庭園の歴史を検討することを目的に、造園学、建築史学、美術史学、歴史学、考古学など分野の研究者からなる研究会を開催してきました。その成果は、学報『平安時代庭園の研究』(2011)、『中世庭園の研究』(2016)としてとりまとめています。 ・森蘊、村岡正旧蔵資料の調査 奈文研・初代建造物研究室長の森蘊氏や、その右腕であった村岡正氏が所蔵していた庭園の実測図や設計図等の資料について、整理を進めています。彼らが1950年代から1980年代にかけて実測調査や整備をおこなった歴史的庭園の多くが、現在、再整備が必要な時期を迎えており、それに資する資料提供等ができるよう、順次デジタル化を進めています。(写真7・図2) |

||

写真7 森蘊が実測した図面の写真撮影 |

図2 森蘊による庭園の実測図 |

|

遺跡整備研究室の刊行物や、森蘊旧蔵資料については、遺跡整備研究室のページをご覧ください。 |