興福寺中室・経蔵・鐘楼の調査(平城第559次調査)の現地見学会のご報告

平成27年12月20日(日)、興福寺中室・経蔵・鐘楼の調査(平城第559次調査)の現地説明会を開催しました。 当日は1200名の方にご参加いただきました。 発表資料はこちらです。 >>電子公開ページ 発掘担当者からのコメント:都城発掘調査部史料研究室 桑田訓也 10月からスタートした今回の調査...

続きを読む

埋蔵文化財ニュースNo.155

埋蔵文化財ニュースNo.155(CAO NEWS Centre for Archaeological Operations)を学術情報リポジトリで公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication/maibunnews...

続きを読む

奈良文化財研究所概要2015

「奈良文化財研究所 概要2015」を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication/gaiyo.html 表紙...

続きを読む

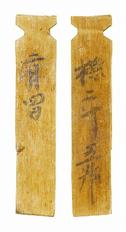

平城宮発掘調査出土木簡概報(四十三) (四十四)

「平城宮発掘調査出土木簡概報(四十三) (四十四)」を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publication/mokkan-gaihou.html 表紙...

続きを読む

奈良文化財研究所紀要2012

『奈良文化財研究所紀要2012』(Bulletin of National Research Institute for Cultural Properties, Nara)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://www.nabunken.go.jp/publi...

続きを読む

文化的景観研究集会(第7回)の開催 その3:エクスカーション編

景観研究室では、11月28日〜29日にかけて文化的景観研究集会(第7回)「営みの基盤 生態学からの文化的景観再考」を開催しました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー その1 ポスターセッション編 その2 シンポジウム編 その3 エクスカーション編(今回) ーーーーーーーーーーー...

続きを読む

(121)木簡の削屑(けずりくず)

みなさんは、「木簡」と聞いてどんなものをイメージしますか? 手紙や荷札など色々あるかもしれませんが、文字が書かれた「板状の木札」という点は、おおよそ共通しているのではないでしょうか。 でも、実は、発掘調査で見つかる木簡のほとんどは「削屑(けずりくず)」と呼ばれるものなのです。クズなんて言っ...

続きを読む

古代の木簡でよく使われた漢字

2015年12月 古代の人が書いたもの、といえば、何とも難解なイメージがありませんか。しかも、飛鳥藤原京や平城京の時代には、まだ今のようなひらがなやカタカナがなく、すべて漢字で、都で発見される木簡にも、たくさんの漢字が書かれています。そんな世界に飛び込むには、漢字の勉強での苦い思い出がよみがえる...

続きを読む

文化的景観研究集会(第7回)の開催 その2:シンポジウム編

景観研究室では、11月28日〜29日にかけて文化的景観研究集会(第7回)「営みの基盤 生態学からの文化的景観再考」を開催しました。 その模様を、3回にわたってご報告したいと思います。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー その1 ポスターセッション編 その2 シンポジ...

続きを読む

平城宮跡資料館秋期特別展 重要文化財指定記念 「地下の正倉院展-造酒司木簡の世界-」パンフレット

平城宮跡資料館秋期特別展 重要文化財指定記念 「地下の正倉院展-造酒司木簡の世界-」パンフレット を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/18611 ・ごあいさつ ・プロローグ 造酒司とは? ・造酒司の発見 ...

続きを読む

(120)木簡を見る

色や切り込み 情報満載 みなさんは、本物の木簡を見たことがありますか? 奈文研の平城宮跡資料館では、毎年秋に「地下の正倉院展」で本物の木簡を特別に展示しています。今年は10月17日から11月29日まで。そこで今回は、木簡の見方をご紹介します。 平城宮木簡は、地下から届けられた天平びとの手紙で...

続きを読む

平城宮跡資料館秋期特別展「地下の正倉院展 造酒司木簡の世界」第1~3期解説シート

平城宮跡資料館秋期特別展「地下の正倉院展 造酒司木簡の世界」第1~3期解説シート を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 第1期:https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/18612 第2期:https://sitereports.nabun...

続きを読む

(119)見えないところを見る

X線で細部明らかに 遺跡から出土する金属製遺物の中には、サビに覆われ、本来の形状がわからなくなったものや、複数の遺物がサビで互いにくっついてしまったものがあります。 こうした遺物の調査には、X線CTという装置が大活躍します。X線CTは、コンピューター断層撮影法と呼ばれ、物質を透過するX線の性...

続きを読む

文化的景観研究集会(第7回)の開催 その1:ポスターセッション編

景観研究室では、11月28日〜29日にかけて文化的景観研究集会(第7回)「営みの基盤 生態学からの文化的景観再考」を開催しました。 今回の研究集会では、市町村の担当職員、大学の研究者、コンサルタントの職員から大学院生、学部生に至るまで、さまざまな立場で文化的景観にかかわられてい...

続きを読む

瓢箪から「ひしゃく」

2015年12月 最近は、神社や仏閣の手水舎(ちょうずや)等でしか見ることがなくなってしまった「ひしゃく(柄杓)」ですが、柄杓の名前の由来は、瓢箪の別名、「ひさご」からきているそうです。ひさこ…ひさく…ひしゃく、確かに似ていますね。もともとは、「ひさご」を刳り抜...

続きを読む

全国遺跡報告総覧:報告書種別を設定

全国遺跡報告総覧に登録されているデータに対し、報告書種別を設定しました。 検索結果を種別で絞り込むことが可能になりました。 >>全国遺跡報告総覧 検索結果画面 報告書種別 絞込み画面 ...

続きを読む

(118)奈文研の図書室

国内屈指 専門書32万冊 奈文研には文化財関係の図書を収集、整理して、一般に公開する図書資料室があります。 ここには、日々、全国の都道府県や市町村、大学などから発掘調査報告書や学術雑誌、文化財関係の出版物が送られてきます。それを整理、データベース登録し、配架するのが図書資料室の仕事です。 ...

続きを読む

古代都城出土の植物種実

「古代都城出土の植物種実」2013~2015年度公益財団法人浦上食品・食文化振興財団学術研究助成『古代の植物性食文化に関する考古学的研究』成果報告書を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/15550 ...

続きを読む

全国遺跡報告総覧:平成27年度実務者会議を開催

2015年11月17日、大阪大学付属図書館にて全国遺跡報告総覧 平成27年度実務者会議を開催しました。 全国の連携大学から担当者が集い、今後の方針や課題等を議論しました。 今回初めて自治体の埋蔵文化財担当者が参加し、活発な意見交換がなされました。 >>全国遺跡報告総覧 ...

続きを読む