「自由(フリー)」と「オープン」で広がる新たな世界

2018年10月 皆さんは飛鳥資料館の平成30年度春期特別展「あすかの原風景」はご覧になりましたでしょうか? その展示室の片隅に、空中写真や古絵図を自由に拡大縮小表示するPCが置かれていたことにお気づきになりましたか? この装置は、飛鳥資料館の西田研究員が調査した古地図の画像と現在の風景とを...

続きを読む

(198)これからの平城宮跡

往時を体感 歴史公園へ 国の特別史跡である平城宮跡は、さまざまな手法で遺跡の姿を表示しています。例えば、朱雀門や東院庭園、第一次大極殿は実際の建物が復原されていますが、第二次大極殿では建物の基壇と礎石で遺構を表しています。また、内裏では、ツゲの木を柱跡に植えて丸く刈り込み、建物の柱のように表現して...

続きを読む

東京講演会『藤原から平城へ 平城遷都の謎を解く』を開催

去る、10月13日(土)10時から16時まで、東京有楽町朝日ホールにて、第10回東京講演会を開催いたしました。これは日頃関西を中心に活動している奈文研の調査・研究活動の成果を、広く東日本の皆様にもご紹介しようと2010年から始めた企画です。 今回は、『藤原から平城へ 平城遷都の謎を解く』と題し、...

続きを読む

平成30年度 平城宮跡資料館 夏のこども展示「たいけん!なぶんけんノート」リーフレット

平成30年度 平城宮跡資料館 夏のこども展示「たいけん!なぶんけんノート」リーフレット を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/23024 1ページ目 ...

続きを読む

全国遺跡報告総覧:平成30年度報告書データベース作成に関する説明会開催のお知らせ

平成30年度 報告書データベース作成に関する説明会を全国5カ所で開催します。 詳細は下記をご確認ください。 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/abouts/setumeikai2018...

続きを読む

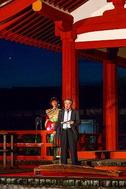

東院庭園庭の宴開催いたしました

9月22日夕刻、恒例となりました東院庭園での秋の催し、東院庭園庭の宴を開催いたしました。 神護景雲元年(767)4月14日、東院に玉殿が完成し群臣が集まりお祝いをしたことが『続日本紀』に記されております。本年はその後の内輪の宴を天平の衣装を纏った人々が再現しました。また、研究所研究員による、「東...

続きを読む

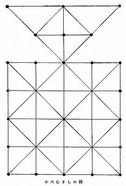

「十六むさし」と「八道行成(やさすかり)」

2018年10月 最近、我が家では子どもと一緒に「十六むさし」というゲームで遊んでいます。 十六むさしとは、四角と三角の外枠に縦横斜めの線を引いた盤面(図1)の上で、親駒と子駒を交互に動かして遊ぶ対戦ゲームです。親駒1個、子駒16個でゲームを開始し、親駒が子駒の間に入ったら子駒を捕って数を減らす...

続きを読む

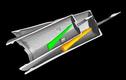

(197)文化財用X線CT装置

国内最強 更なる成果へ 健康診断などで利用しているX線CT(X線コンピューター断層撮影)。文化財の調査に使われるX線CTは、なんと医療用の約10倍もの強いエネルギーを必要とします。 X線CTを用いれば、非破壊で文化財の内部構造の3次元情報を得ることができます。考古学的な研究に有効なだけでなく、文...

続きを読む

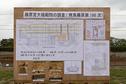

藤原宮大極殿院の発掘調査(飛鳥藤原第198次調査)の現地説明会のご報告

平成30年9月15日(土)、藤原宮大極殿院の発掘調査(飛鳥藤原第198次調査)の現地説明会を開催しました。 発表資料はこちらです。 >>電子公開ページ 発掘担当者からのコメント:都城発掘調査部 主任研究員 廣瀬 覚 報告者の晴れ男力で当初の雨予報を覆し、なんとか曇りまでもっていったのですが、前日...

続きを読む

本庁舎建替事業(2013年)

奈良文化財研究所は平成25年より「本庁舎建替事業」を実施してきました。 地下遺構の保存に配慮した大幅な設計変更により、本庁舎建設工事の完成予定時期が当初の予定から2年遅れましたが、このたび平成30年3月末をもって本庁舎が完成し、9月には移転も完了いたしました。平成30年9月25日から奈良文化財研究所...

続きを読む

様式主義のハイテック

2018年9月 関西といえば、古代建築をはじめ古建築の宝庫ですが、明治以降につくられた近代建築もまた多く残っています。特に大阪には、大大阪時代と呼ばれた大正後期から昭和初期に建てられた、優れた近代建築が多く残っています。この頃の建築の主流は、ヨーロッパの建築様式を駆使してつくられる様式主義建築で...

続きを読む

ひらめき☆ときめきサイエンスプログラム「奈良の都の木簡に会いに行こう!2018」の実施

去る2018年8月21日(火)・22日(水)の両日、「奈良の都の木簡に会いに行こう!2018」(日本学術振興会ひらめき☆ときめきサイエンスプログラム。奈良文化財研究所・日本学術振興会共催、奈良県教育委員会・奈良市教育委員会後援)を実施しました。昨年多数のご応募をいただきましたので、今年は15名ずつ...

続きを読む

(196)土器発明の謎

使用法分析 解明の手がかり 粘土を焼くことで、硬くて水に溶けないものを作り出せることを、人類は2万6000年前には知っていました。最古例は、東欧のチェコで見つかった粘土を焼いて作ったビーナス像です。しかし、土器、すなわち土を焼き固めた容器は、その後6000年もの間、世界中のどこにも現れませんでした...

続きを読む

土器のギャラリートークを開催しました

8月も半ばを過ぎ、夏の企画展も残すところ2週間となりました。 先週の8月17日(金)には、夏の企画展の第4回ギャラリートーク・ワークショップを開催しました。 今回は土器をテーマに、平城宮跡内で出土した土器の観察と接続・復元についての解説を行いました。 出土する土器にはどのような種類があ...

続きを読む

(195)古代の温泉

万葉人も楽しんだ名湯 「温泉にでも行って、のんびりしたい」。こんな気持ちになったことはありませんか? 昨今では、都市部でも天然温泉に入浴できる時代です。現代の日本人にとって、温泉は本当に身近で親しみのある存在といえるでしょう。 では、いつから日本人は温泉に入浴していたのでしょうか。奈良時代に記さ...

続きを読む

「たいけん!なぶんけん」ワークショップ!

みなさん、こんにちは。 今年の夏も、平城宮跡資料館ではこども向けの企画展を開催しています。 今年は「たいけん!なぶんけん」と題して、普段なかなかご紹介する機会のない 私たちの研究所の、日々のお仕事についてご紹介しています。 7月21日(土)から始まった今回の企画展では、 平城宮での発掘...

続きを読む

全国遺跡報告総覧:モバイル端末向けPDFの公開

全国遺跡報告総覧について、下記の機能を公開しました。 ○モバイル端末向けPDFの公開概要:報告書PDFをモバイル端末向けに自動圧縮して表示します。 例)宮崎市文化財調査報告書『高岡麓遺跡第37地点』https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/22486 ○背景と効果全...

続きを読む