リサン、ド=シャルダンのあとを訪ねて

2013年9月 リサン(Emile Licent 1876-1952)とド=シャルダン(Pierre Teilhard de Chardin 1881-1955)は、ともにイエズス会のフランス人神父。解放前、中国各地で古生物、地質、考古の調査研究に活躍。リサンは中国旧石器の発見者(1920年甘粛省...

続きを読む

ドキドキ博士のおもしろどうぶつ講座終了!

みなさん、こんにちは。突然ですが、ラジオ出演のお知らせです。8月29日、NHK大阪放送局の関西ラジオワイドという番組内で、平城京どうぶつえんがとりあげられる予定です!17時半頃より、なんと展示会場から生中継なんです。展示の生中継ってどんな感じになるんでしょうね?担当研究員は現在風邪を引いて声がガラガ...

続きを読む

平城京どうぶつえんのゆるキャラは?

みなさん、こんにちは。昨日は「平城京どうぶつえん」の取材を2本受けました。どちらもテレビ局で、来月中ごろに放送してくださるとのことです。会期の終盤で取り上げてくださるなんて、なかなか珍しいんじゃないでしょうか。でも、一つは会場から生中継、もう一つはスタジオに呼んでくださるそうですので、熱く宣伝させて...

続きを読む

どうぶつかるた盛況でした!

みなさん、こんにちは。昨日の日曜日で、平城京どうぶつえんは会期の折り返し地点を過ぎました。担当者としては、あとまだ半分もあるのか!、というのが正直な印象です。というのも、オープンしたのが初夏。ここのところ、まだまだ暑いとはいえ、夕方の空気は少しずつ秋に向かっている感じではないですか?平城京どうぶつえ...

続きを読む

親子ワークショップ「どうぶつかるた」

みなさん、こんにちは。 今週はお盆を迎えますね。 資料館はお盆でもずーっと通常通りオープンしていますので、 帰省で関西に帰ってこられた方は、 燈花会や奈良大文字のついでに 近鉄電車で2駅となりの大和西大寺駅で降りて、 平城京どうぶつえんにお立ち寄りくださいね! さて、次回のギャラリーイベントは 前回...

続きを読む

ホネホネ博士のおもしろどうぶつ講座終了!

みなさん、こんにちは。先日立秋を迎えたとはいえ、今日も暑いですね~。そんな中、先週の金曜日に平城宮跡資料館ではホットなイベント「ホネホネ博士のおもしろどうぶつ講座」がおこなわれました。ギャラリーイベントというと、基本的には会場に並んでいる展示物の解説、という意味合いが強いかとおもいますが、ホネホネ博...

続きを読む

ホネホネ博士のおもしろどうぶつ講座予告!

みなさん、こんにちは。先週末から研究所の冷房が壊れていたので、汗だくの毎日でした。この状況...、下敷きでパタパタあおぎながら授業を受けた学生時代を思い出しますね。資料館の方はずーっと冷えていますのでご安心ください!今回は今週金曜日のギャラリーイベントについて紹介いたします。3回目となる今回は「ホネ...

続きを読む

親子ワークショップ開催しました

みなさん、こんにちは。先週の金曜日は、第2回ギャラリーイベント親子ワークショップ「どうぶつえほんをつくろう!」がおこなわれました。参加いただいたのは、子供22名、大人16名と、とてもたくさんの方でした。 内容は、展示しているどうぶつたちの写真シールを絵本の台紙に貼ったり、好きなイラストを書き足した...

続きを読む

モッキ博士のおもしろどうぶつ講座

みなさん、こんにちは。先週の金曜日、企画展第一回目のギャラリーイベントが行われました。今回は「モッキ博士のおもしろどうぶつこうざ」でした。大人の方15名、子供の方9名にお集まりいただきました。ありがとうごさいました! 講座の中では、博士と子供たちが掛け合いをしながら、モッキ(木器)にまつわる楽しい...

続きを読む

ギャラリーイベント紹介

みなさん、こんにちは。いよいよ明日は平城京どうぶつえん第一回ギャラリーイベントです!記念すべき第一回目は、「モッキ博士のおもしろどうぶつ講座」です。 このような顔の博士が会場にやってきてオモシロ話をくりひろげるはずです。どうぞお楽しみに!平城京どうぶつえんのギャラリーイベントは7月26日~8月30日...

続きを読む

ラジオに出演してきます!

みなさん、こんにちは。 今日は、平城京どうぶつえんを宣伝させていただくために、 担当研究員が12時ごろから、ならどっとFMさんにお邪魔します。 平城京どうぶつえんのあんな話、こんな話を生で聞けるチャンスです。 視聴者プレゼントも用意させていただく予定なので、 皆...

続きを読む

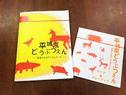

企画展のリーフレットは...

みなさん、こんにちは。3連休、来場された方の様子を観察させていただきましたところ、入口に置いてある無料リーフレットに気づかず、素通りする方がチラホラ。オープン早々ですが、入口レイアウトをちょこちょこ変更いたしました。平城宮跡資料館の展示は、オープンしたら完成!というわけではないのです...。さて、今...

続きを読む

無事開園いたしました!

みなさん、こんにちは。先週の土曜日、無事に平城京どうぶつえんが開園いたしました!ブログの記事を見ているだけでは、まだまだ準備中だったのに、突然オープンしたような感じを受けられるかもしれませんね。いえ、実態も、オープン前日に急ピッチで仕上がった感じなんです...。記者の方々への発表が金曜日の15時。1...

続きを読む