2024年8月

本コラムで2017年11月に「西隆寺とその塔」と題し、尼寺である西隆寺(さいりゅうじ)の塔の基壇が、国家官寺としてはとても小さいことを指摘しました。

西隆寺とその塔:https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/2017/11/20171108.html

その後、2023年11月の第129回奈文研公開講演会「まぼろしの尼寺 西隆寺」では、「発掘調査成果が語る西隆寺の伽藍と建物」と題して講演し、奈良時代の尼寺には全国の国分尼寺がありますが、国分尼寺には塔がないのが特徴で、奈良時代の尼寺の塔の事例として、法華寺があるものの詳細は不明であることをお話ししました。公開講演会の予稿集は↓よりダウンロードできます。

第129回奈文研公開講演会予稿集:http://doi.org/10.24484/sitereports.132694

奈良時代の法華寺には、南大門を入ると東西両塔があったようで、明治9年(1876)に金堂跡と東西両塔跡から、鈑金・鈑銀のほか、和同開珎(708年初鋳)、万年通宝(760年初鋳)、神功開宝(765年初鋳)など鎮壇具とみられる宝物が掘り出されています。金堂の建立は神功開宝初鋳の時期まで降らないことから、塔の建立が神功開宝以後と考えられています。

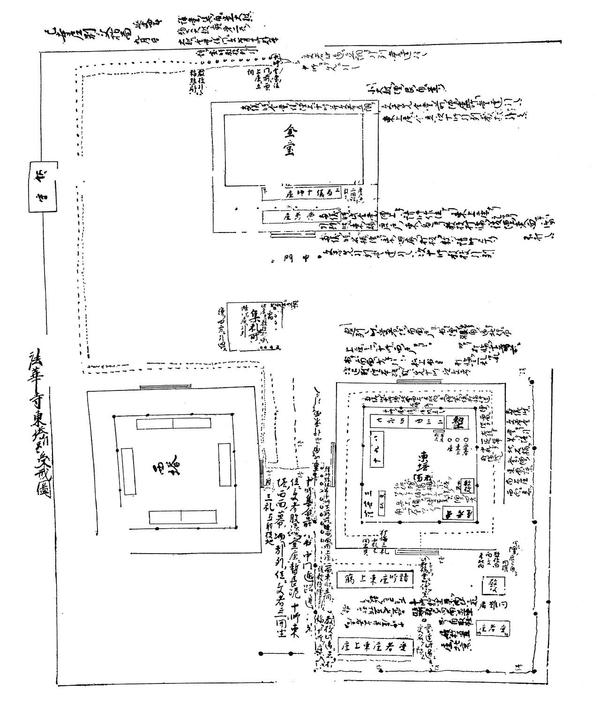

法華寺の塔の建立を奈良時代まで遡らせる根拠は、ほぼこの資料のみなのですが、延文4年(1359)の「法花(ママ)寺尼別受指図」という儀式の図に、金堂とともに東西両塔の平面が描かれています(図1)。

図1:延文4年(1359)法花寺尼別受指図

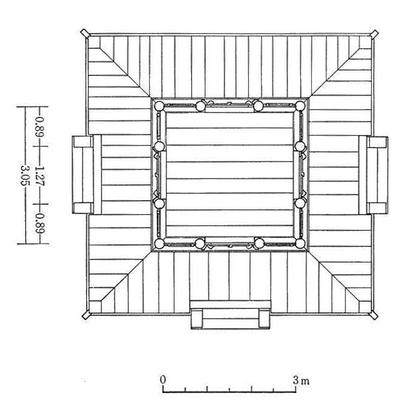

この儀式は東塔を中心におこなわれたもので、東塔の内部に人が入り、周囲に縁(えん)がめぐらされていることがわかります。塔の内部には、心柱(しんばしら)だけでなく、心柱を囲むように立つ四天柱(してんばしら)も描かれていませんね。西塔には人が入らないようなので、金堂の内部と同様、柱の表現を省略している可能性は否定できませんが、東塔と同じように内部には心柱や四天柱が立たないのかもしれません。このような、塔の内部に心柱や四天柱を立てず、床張りで周囲に縁をめぐらすのは、平安時代末期以降の三重塔にみられる特徴で、現存する文化財建造物ですと、浄瑠璃寺三重塔(京都府木津川市:1178年移築)が最古の事例です(図2)。

図2:浄瑠璃寺三重塔(京都府木津川市:1178年移築)平面図

この法華寺の東西両塔については、東大寺の鎌倉復興で有名な重源(ちょうげん)上人(1121~1206)が自身の業績を記した『南無阿弥陀仏作善集』(1203年)に、「奉修造法華寺御堂一宇、塔二基、奉修複(ママ)丈六一躰并脇士」とあり、重源上人によって修造されたもののようです。ただし、その時期が不明で、また「修造」の意味も明確でありません。「丈六一躰」と「脇士」、つまり仏像群は「修複」とあり、塔は「修造」ですから、修復以上の手が加わっているようです。重源上人の「修造」した塔が、儀式の図に描かれたものである確証もないのですが、先に見た平面の特徴からは、重源上人の手になると考えて時代的な齟齬はなく、古代の塔を修復したというよりは新築に近いと考えてよさそうです。

重源上人が手がけた東大寺東塔(七重塔)では、2015・16年の発掘調査によって柱配置が大きく変えられていることが判明していますが、明治9年に見つかった法華寺の鎮壇具が塔のものとすれば、礎石などは大きく動かされておらず、塔の規模は変更されていない可能性もあるでしょう。すると、奈良時代創建の法華寺東西両塔には人が入るくらいの大きさはあったことになります。

まさに屋上屋を重ねた奈良時代の法華寺東西三重塔のイメージですが、それが的を射ているとすると、やはり西隆寺の塔の小ささが際立ちます。法華寺の東西両塔の位置は、現在では住宅地になっています。将来の発掘調査で解明されることを期待したいと思います。重源上人が建てた塔についても、どんな様式を用いていたのか気になるところです。

【図版出典】

図1:『大和古寺大観 第5巻 秋篠寺・法華寺・海龍王寺・不退寺』岩波書店、1978年。

図2:『大和古寺大観 第7巻 海住山寺・岩船寺・浄瑠璃寺』岩波書店、1978年。

(都城発掘調査部長 箱崎 和久)