(2024年3月末まで)

| 藤原宮・京に限らず、飛鳥・藤原地区に所在する古代の遺跡からは、大量の土器が出土します。これらの土器を用いて日々研究を行っているのが、私たち考古第二研究室です。毎日の整理作業・研究の様子は、すでに詳しく紹介されていますので(巡訪研究室(7)「都城発掘調査部(平城地区)考古第二研究室」)、今回は、考古第二研究室(飛鳥・藤原地区)が取り組んでいる新しい技術による研究手法についてご紹介します。 三次元計測機を用いた土器の実測 2019年7月、都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)は三次元計測機を導入しました。考古第二研究室では、年々増加する実測作業の負荷を軽減し、業務を効率化することを目的として、手測りによる実測作業とあわせて、この三次元計測機を運用しています。 |

||

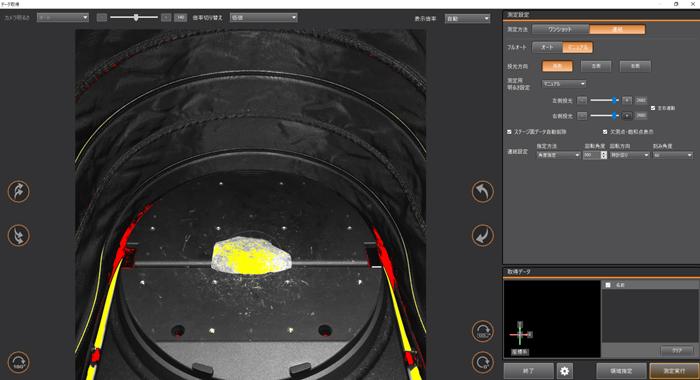

都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)で導入した三次元計測機の設置状況 |

導入した三次元計測機は元来、工業用部品の製品検定に使われるものです。このため、歪みの大きい古代の土器をどのように計測し、三次元モデルを作成するのか、まずこの点が問題になりました。試行錯誤の末、三次元計測前の準備から実測図作成にいたるまでの一連の作業工程を組み上げることができたので、以下ではその概要を紹介します。 三次元計測の準備 実測用に土器を三次元計測する場合には、事前の準備が必要です。通常、土器の実測図には、表面に残されたさまざまな情報を書き込みます。三次元計測をおこなうと、こうした情報は微細な凹凸や画像(テクスチャ)情報として保存されます。しかし、土器の表面の凹凸が明瞭ではない場合や、見た目の違いもはっきりしない場合には、三次元モデル上で十分に表現されないことになります。これを防ぐために、後から消せる素材で土器の文様や、撫でたり削ったりした痕跡をあらかじめなぞっておきます。 三次元モデルの作成 今回導入した三次元計測機は、計測台のサイズ(直径30㎝)以内の大きさの土器ならば、通常の手順で三次元計測することができます。これよりも少し大きめの土器の場合には、分割して三次元計測したデータを後から組み合わせて、三次元モデルを作成します。 破片資料の場合、表面・裏面2回の計測で三次元モデルを作成することができます。完形資料の場合には、杯などの食器類では2回程度の計測を行いますが、甕などの球体に近い器種の場合は、内面全体を計測できるように角度を少しずつ変えて複数回計測します。置き方は簡単、土器が一番安定するようにそのまま計測台に配置します。 |

||

三次元計測機への計測対象資料の配置 |

三次元計測では通常、360°全周の計測を行いますが、1回の計測に3分程度かかります。つまり、比較的単純な形態の破片資料であれば、6分ですべての計測が終わる計算です。 |

||

三次元計測中の画像 |

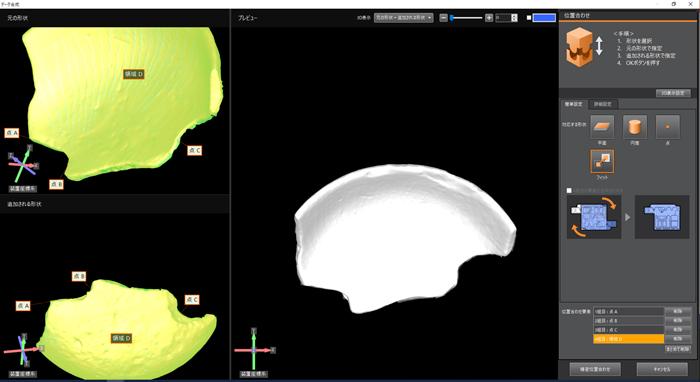

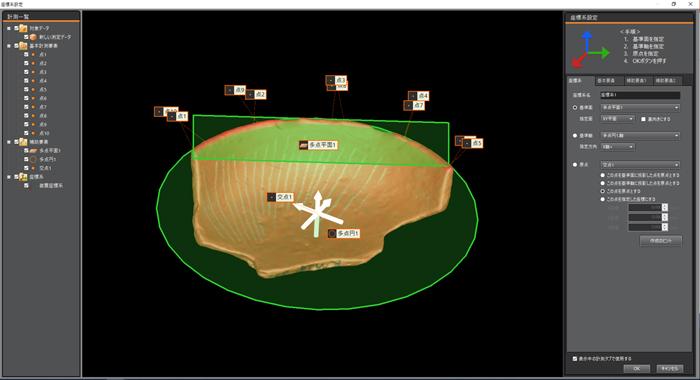

計測データを記録したら、表裏面(破片資料の場合)のデータを合成して、1つの三次元モデルに仕上げます。出来上がった三次元モデルの口縁部に水平面を設定し、実測図作成に適した座標系を新たに付与します。 |

||

計測データの合成 |

三次元モデルの座標系の設定 |

|

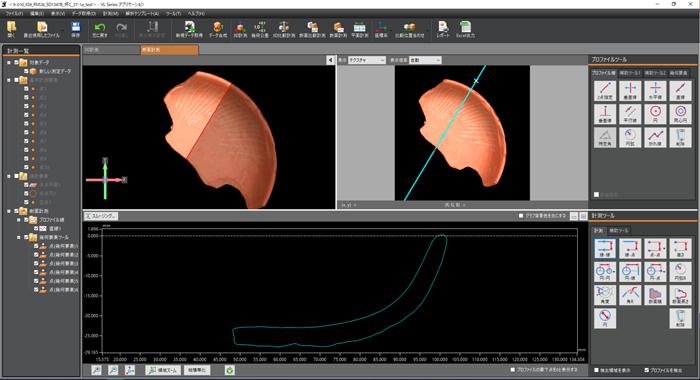

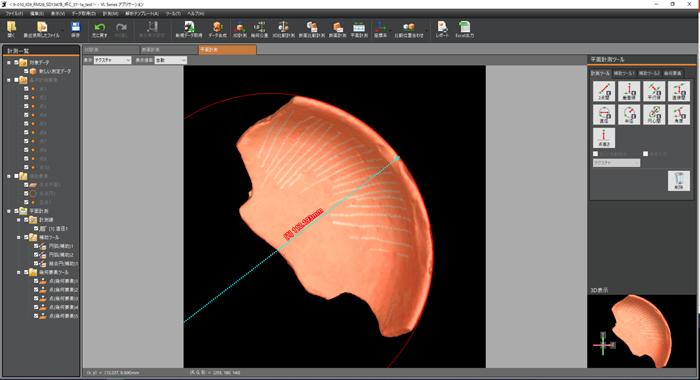

実測図作成に必要なデータの取得 土器の実測図に必要な基本情報は、①断面・輪郭、②内外面の器面調整(画像情報)、③復元できた口縁部の直径(復元口径、破片資料の場合)です。すでに作った三次元モデルからこれら3種類の情報を取得します。取得したデータは、あとで図面作成に使えるように適切な場所に保存します。 |

||

断面データの取得 |

復元口径の計測 |

|

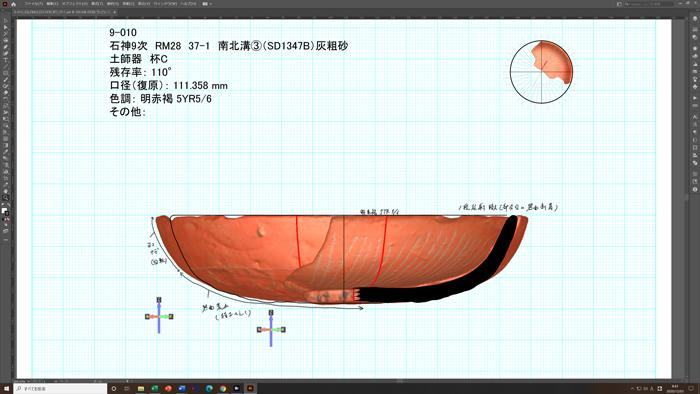

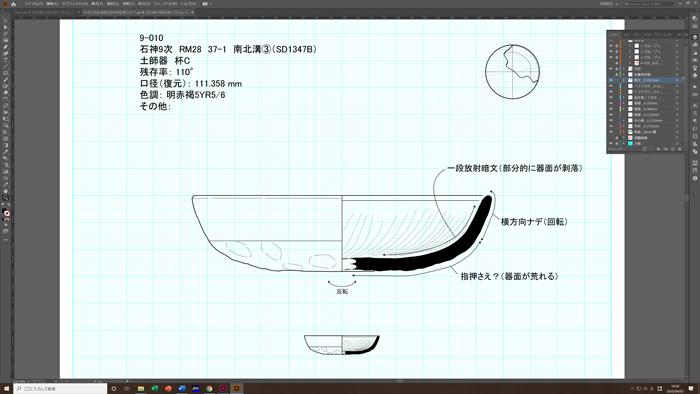

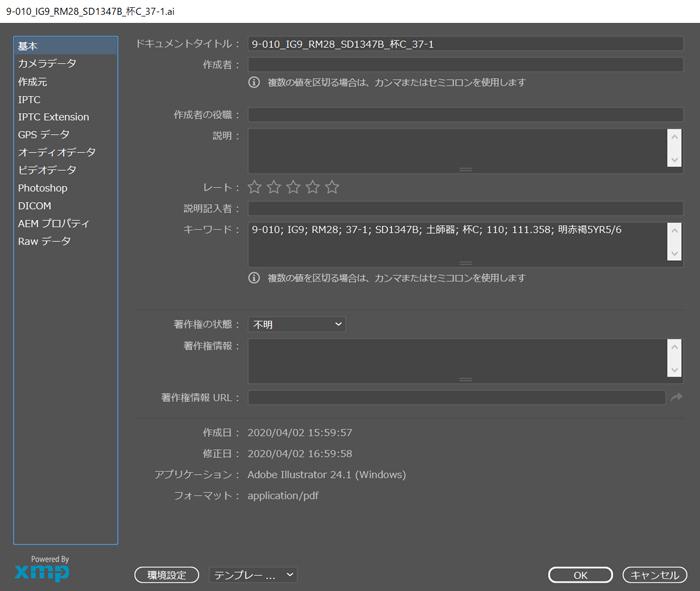

デジタル実測図の作成 当初、断面データを取得した後は、この断面データを原寸大で印刷して、これを方眼紙に手書きで転写した後に、通常どおりに手測りで実測作業を行うことを考えていました。しかし、三次元計測機の導入目的である作業の効率化をもっとも適切に実現できるのは、実測図完成までの全ての作業工程を一貫して同じPC上で行えるようにすることだと、三次元計測を行うなかで徐々にわかってきました。 そこで現在では、保存した断面データをai形式ファイルに書き出せるようにして、Adobe Illustrator®上で実測図まで作成しています。また、実測図がデジタルである強みを十分に活かすため、実測資料の基本情報をメタデータに書き込んでいます。 |

||

作成した輪郭・断面図への内外面画像の配置 |

完成した実測図 |

|

メタデータの入力画面 |

||

まとめにかえて 杯などの比較的単純な器形の場合には、1点の完成までに、手測りの実測の後にデジタル・トレースを行った場合のおよそ半分の時間である約40分程度で済みます。思いのほか長いと思われるかもしれませんが、完成した実測図をすぐにトレース図として使用できるので、作業の省力化につながっています。また、三次元計測機はタイミングをずらせば一度に2~3個体を同時に扱えるので、ここでも時間が短縮できます。結果として、三次元計測機を導入した当初の目的は達成できたといえるでしょう。また、副次的効果として、すべての作業工程と使用したデータが残るため、作成した図面をあとから検証・再現することもできるようになりました。 今後の課題は、誰もがある程度使いこなせるようにすることです。三次元計測機は操作通りに機械的に遺物を計測してくれますが、操作するのは人間です。つまるところ、操作する人が土器や実測について必要な知識を有していることが前提になっているのです。こうしたことを踏まえて、現在、三次元計測機を用いて実測図作成の実践を行いつつ、土器整理室の作業補助員が土器実測の方法を学んでいます。年単位の長い時間を要しますが、複数人が分担して作業を行えるようになれば、業務がさらに効率化し、結果として、古代の土器研究がさらに進むことが期待できます。 将来的に、三次元計測のますますの発達・普及にともない、遺物の実測作業が従来と大きく変わると予想されますが、技術的知見を積み重ねている現在はその過渡期にあります。今後もしばらくは、手測りによる実測と三次元計測による実測を併用して、研究を進めていくことになります。さらに、三次元計測で得られた膨大なデータから新たな研究方法を開拓すべく、今後も議論と実践を重ねていく予定です。 |

||