(2024年3月末まで)

土器は生活に密着した道具 年代をはかる「ものさし」づくり 土器の研究は、水洗いから始まる |

写真1 瓦磚以外のさまざまな「焼き物」が研究対象 |

写真2 1日の始まりは土器の洗いから |

|

写真3 水に溶けないカードは出土状況のデータを記録した大切な情報 |

写真4 土器に出土地点の情報を小さな字で書き込む |

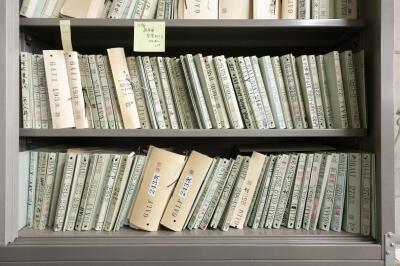

写真5 約60年の発掘調査で出土した土器の記録台帳 |

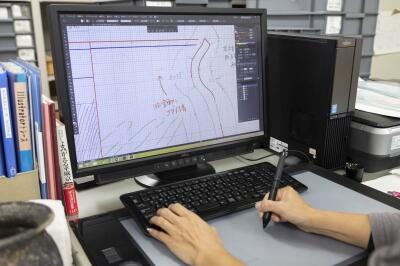

| 土器をくっつける作業は、まるで三次元パズルのようです。破片が足りない部分は、石膏などで埋めて彩色します。ある程度の大きさに復元できた土器は、実測図を作成します。この実測図を見れば、研究者はどのくらいの大きさなのか、この土器がどのように作られたのかがわかる、いわば、土器の設計図のようなものです。また、土器のなかには、墨で字が書かれた土器や、唐や新羅などの外国から運ばれた土器もあります。こういう特殊なものについては、データベースに登録していきます。 | |

写真6 割れた土器を接合して、石膏やセメントで足りない部分 |

写真7 土器を実物大の図面(実測図)に描く |

写真8 実測図をデジタルでトレースする |

写真9 特殊な遺物は写真を撮ってデータベースに登録する |

考古第二研究室はおもしろい個人研究の宝庫! |

|

写真10 平城京内には古墳がたくさんあり、埴輪も多く出土する |

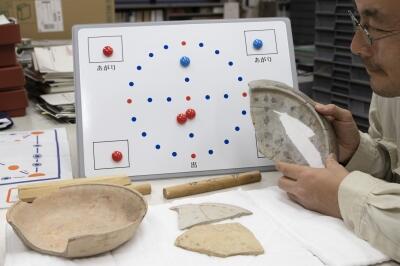

写真11 韓国のユンノリに似た盤上遊戯は奈良時代には |

写真12 冶金に使われる鋳型やさまざまな道具が土製で作られた |

写真13 煤や油がついた灯明皿は古代から近世までたくさん出土する |

| 考古第二研究室では、これからも土器・土製品の研究を通じて、古代の人々の生活に密着した研究を進め、現代の私たちの素朴な疑問に答えるような研究を積み重ねていきたいと思っています。 | |

写真14 たくさんの土器に囲まれながら日々土器の研究をして |

写真15 考古学を勉強する学生さんたちの助けを借りながら |