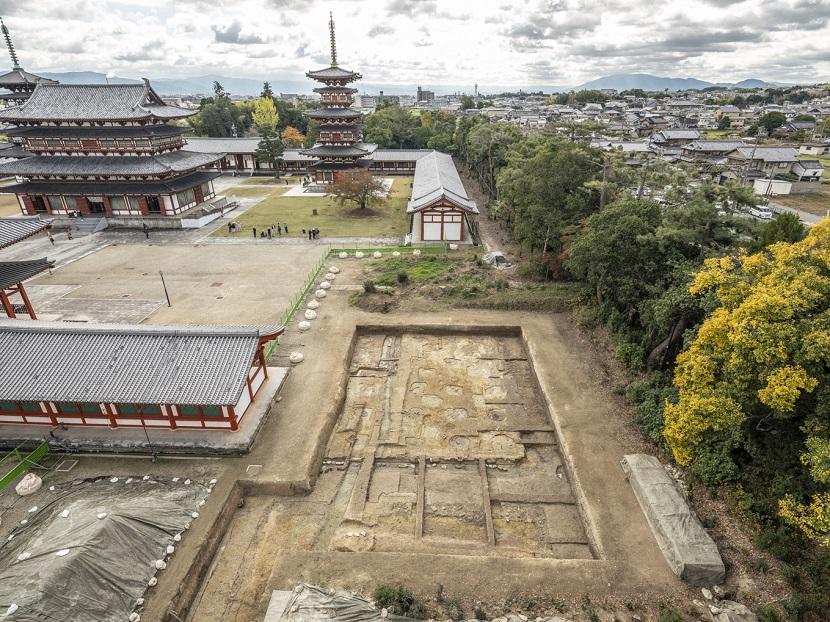

調査区上空から伽藍を望む(北から)

奈良文化財研究所(以下、奈文研)の前を通る南北道路を南へ向かって進むと、ほどなくして右手に見えてくるのが「凍れる音楽」と讃えられた世界遺産(「古都奈良の文化財」の構成資産の一つとして登録されている)薬師寺の国宝三重塔です。薬師寺は西ノ京、当時の呼び方に倣えば平城京右京六条二坊に位置します。680年に天武天皇が皇后の病気平癒を祈願して発願したのが本薬師寺(橿原市所在)ですが、平城遷都にともなって平城の地に新たに造られました。

今から約60年前、薬師寺は白鳳伽藍の復興を掲げ、失われた主要堂塔の再建をめざします。そのなかで、奈文研が発掘調査に携わってきました。金堂、回廊、西塔、講堂、食堂、十字廊、そして直近では東塔です。薬師寺境内で数々の発掘調査を実施してきたので、これ以上調査する場所はない、と思われるかもしれません。しかし、境内に入ると、気づくはずです。境内の西北隅、大講堂の西側に整備が及んでいない一画があることに。

今回の発掘調査は、まさにその場所。金堂や東西両塔を取り囲む回廊の西北隅、そして鐘楼の規模と構造をあきらかにすることが目的です。調査面積は468㎡。東西24m×南北16mの調査区を設け、その北東を東西4m×南北21mの範囲で南北方向に細長く伸ばしました。調査は2024年9月2日から開始し、12月20日に終了しました。

記録的な残暑の中での発掘調査は、体力的にも困難でしたが、黄色い基壇土とその上に見えてくる礎石据付穴、そして基壇の裾をめぐる凝灰岩の羽目石や地覆石。それら良好な遺構を眼にした時、疲れが吹き飛ぶ、ようなことはありませんでしたが、達成感を覚え苦労が報われました。

ようやく涼しくなった11月9日(土)には現地見学会を開催し、1,201名の方々に来跡いただきました。見学会中にライブ発掘として回廊西北入隅を掘削し、調査員自らコーナー部分の凝灰岩を見つけた時に沸き起こった見学者のどよめきは、現場の臨場感を共有できた瞬間を伝えるものでした。

今回の調査で回廊西北隅の位置と状況がわかり、鐘楼についても南階段や基壇外装の抜取溝を確認でき規模を正確に把握できました。今後も、伽藍の具体像に迫るべく、研究をすすめてまいります。

鐘楼南階段の地覆石(北から)

調査風景(北西から)

(都城発掘調査部平城地区考古第一研究室長 和田 一之輔)