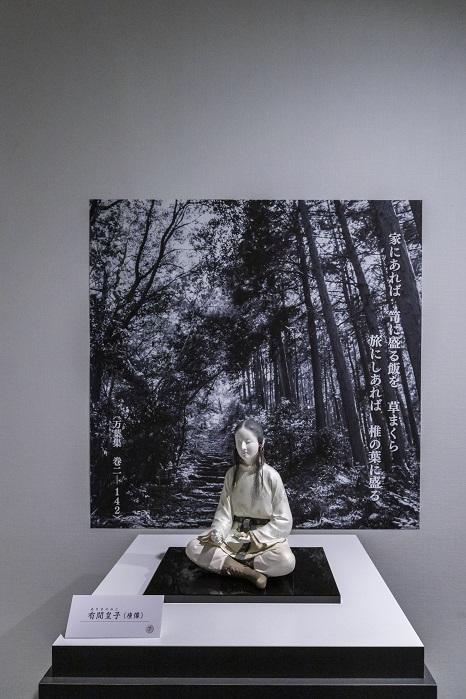

写真1 有間皇子(座像)

平城宮いざない館において7月13日(土)から9月1日(日)までの会期で開催しました。本展は独学で数多くの人形を制作された永瀬卓氏の作品のうち、『万葉集』に登場する古代の人々をモデルにしたものを中心に展示しました(写真1)。

今回の企画展の意図は、来館された方々に永瀬氏の作品群をとおして神話の世界から連綿と続く奈良の歴史の奥深さを感じていただくことにありました。そのため、展示公開活用研究室では、来場された方が作品に没入していただけるような雰囲気をいかにして作り出せるかに注力しました。

具体的な内容としては、①照明②背景③音響の3つの項目を検討しました。①照明は、光があたる角度・強さによって印象が全く異なってしまう人形に対して、作品の雰囲気を壊すことなく、いかに見やすい明るさを保つかが大変でした。また、作品によっては両手で顔を覆うような姿勢のものもあり、人形の顔が見えるように照明の微妙な角度を調整するのに苦心しました。

②背景では、各作品が内包するテーマを考慮しながら、背景のタペストリーに明日香村の写真などを選定しています。例としては、「大伯皇女」の場合、弟である大津皇子が処刑後、二上山に葬られたことから、背景には二上山の写真を用いました(写真2)。また、「春の苑」では正倉院宝物「鳥毛立女屏風」を想起させることから、背景を掛軸風にするなどの工夫をしています(写真3)。

写真2 「大伯皇女」と「大津皇子」像、背景の二上山

写真3 「春の苑」

③音響は、奈良在住の音楽家である榊原明子氏に依頼して、会場内で流すための楽曲を提供いただきました。楽曲には8世紀の銅鈴を用いるなどして、古代の雰囲気を醸し出しながらも、歴史の奔流に消えて行ってしまった人物への哀しみを表現しています。

このようなかたちで、展示公開活用研究室では、展示品をいかに効果的に見せるか、より没入して鑑賞できるかについて今後も検討していきます。

(企画調整部研究員 小原 俊行)