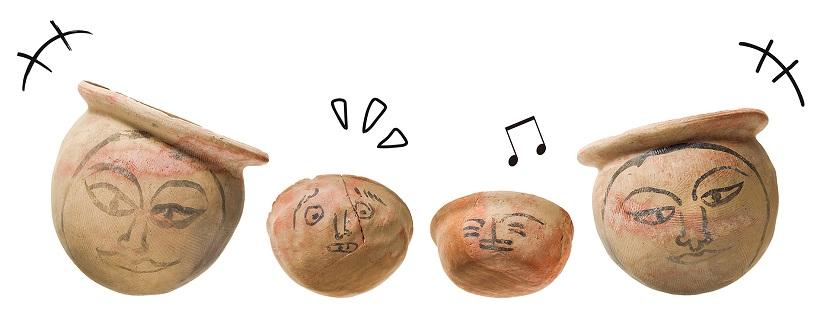

何やら楽しそうな平城京跡出土の人面墨書土器の方々

「提供 奈良文化財研究所」

「文化財データリポジトリ 奈良文化財研究所公開画像」

(https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/cultural-data-repository/68)を加工して作成

名残惜しい○○の秋

ウンザリするほど暑い夏がようやく終わったかと思ったら、あっという間に秋が過ぎ、蝋梅の落葉と朝夕のひんやりとした空気から冬の訪れを感じる今日この頃。寒さが苦手な身としては、気分だけでももう少し秋を堪能したいものです。

秋といえば食欲の秋、行楽の秋、そして文化芸術の秋。食事処で美味しそうな料理を前に写真をカシャ、鮮やかな赤・黄・緑のグラデーションが広がる山の風景や足下の草花に歩みを止めてパシャ、平城宮跡資料館で開催中の秋季特別展「聖武天皇が即位したとき。―聖武天皇即位1300年記念―」(12月8日迄)でカシャカシャ、この秋もあちこちで写真を撮りました。ふと周囲を見渡せば、誰かが何かの写真を撮っています。僕のスマートフォンの中にも写真がたくさん。今や写真は身近なものとなりました。

文化財写真

今から30年近く前の大学1年生の夏。初めて参加した発掘調査で写真撮影に使われていたカメラは中判と35mmのフィルムカメラでした。たまたまカメラ係を担当した僕は、研究室の先輩からフィルムの扱い方や写真台帳の記録方法を教わり、先生から写真の撮り方や発掘調査における写真記録の大切さを御指導いただいたことを今も覚えています。

その初めての発掘調査からこれまで、国内外での色々な調査に参加してきました。現場でしばしば痛感したのは、最初の発掘調査で学んだ正確かつ多くの情報を記録した文化財写真の重要性でした。ただ、一朝一夕に質の高い文化財写真は撮れません。未だに自分が撮った写真と、日々知識と技術を研ぎ澄ます文化財写真の専門家が撮った写真には歴然とした差があり、次元の違いを感じるほどです(地方公共団体の文化財担当者の皆さんが文化財写真の質の向上を図るには、奈良文化財研究所が実施している文化財担当者研修の1つ「文化財写真課程」の受講が最も効果的だと思います)。

使ってみようオープンデータ化された奈文研所蔵画像

自分ではそんなに素晴らしい写真は撮れないけれど、イベントや学校の授業で上質な文化財の写真を使いたい時があります。そうした課題に答えてくれる仕組みの1つが、「文化財データリポジトリ 奈良文化財研究所公開画像」(https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/2024/10/20240901-opendata.html)です。今回新たに約400点の画像を使えるようになりました。発掘画像、土器画像、模型画像、遺物画像、土製品画像、木製品・木器画像、整備画像、埴輪画像、金属製品画像が並んでいて、かつて開催された企画展などで利用した上質な文化財の写真を今すぐにでも利用できます。

この公開画像の中で、データ権利区分にCCBYの表示がある画像(土器なら現時点で170点以上の写真)は、出典として「提供 奈良文化財研究所」と示せば、誰でも申請不要・無償で利用できます。改変・商用利用も可能です。画像を編集・加工等して利用する場合には、「文化財データリポジトリ 奈良文化財研究所公開画像」(当該ページのURL)を加工して作成と明記します。

今回の公開で、これまで奈文研が蓄積してきた文化財写真の可能性がまた一歩広がりました。画像をダウンロードして眺めたり、学校の授業で使ったり、パンフレットにアクセントとして挿入したり、イラストを書き足したり、文具やTシャツのデザインに活かしたり。文化財にじっくり親しんでみませんか?

まもなく本格的な冬。冬といえば鍋。こたつ、みかん。温泉、寒ブリ、クリスマスにお正月。うーん。冬もまた楽しみです。

(埋蔵文化財センター主任研究員 山口 欧志)