(2024年3月末まで)

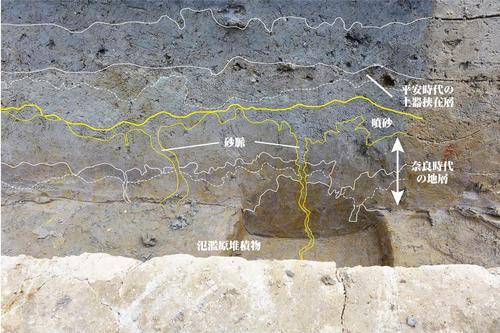

| 奈良文化財研究所は人やそれを取り巻く環境の歴史を明らかにする研究を核に研究を進めている研究機関です。その視点は多種多様。明らかになることがある一方、それは更なる新しい問いを生みます。それにどう応えるのか、研究は日々進められるのです。 遺跡を主な対象として、いかに調査し、どのような情報を得るのか、という研究を進めているのが遺跡・調査技術研究室です。ここではその今を紹介します。 【情報を集めて公開する】遺跡データベースの作成と公開 遺跡から得られる情報は多種多様であり、全国で毎年研究成果が積み上げられていきます。遺跡の情報を再構成し、情報を集積してデータベース化をおこなう検討は、基礎的な作業といえるでしょう。遺跡データベースを長年蓄積・公開しています。 【土地から過去を知り、未来を見る】遺跡の地質学的検討と防災・減災への応用 また、地質学の観点から遺跡の研究を進めると、人がいかに土地を利用し、また災害などに向き合ってきたのか、という人と環境のかかわりが見えてきます。これを知ることで過去の土地の歴史やそこで活躍した人々のことを知るだけでなく、未来の防災や減災に繋がる知見を得ることも可能になります。これは、遺跡の発掘調査で得られる情報を活用して歴史の理解に加え、今の社会の安全や安心にまで成果を活用できる道を拓く方法です。 |

|

|

|

| 地層のサンプルを採取する | |

|

|

| 遺跡で発見された地震の痕跡(噴砂) | |

【見えない地中を見えるようにする】遺跡探査技術の開発と普及 光が届かない土の中に存在する人々の活動が残した痕跡から過去を知るために、発掘調査がおこなわれます。この調査は土を取り去って実際にあらわれる痕跡を目にすることが可能な反面、遺跡の状況を大きく変えてしまい、元に戻せないという問題点があります。また、どこにそのような痕跡があるのかがわからないままに掘れば、無駄な時間や費用を費やしてしまうことも少なくありません。このため、掘らないで調査をおこなう遺跡探査の方法の検討も進めています。 |

|

|

|

| 地中レーダー探査風景 | |

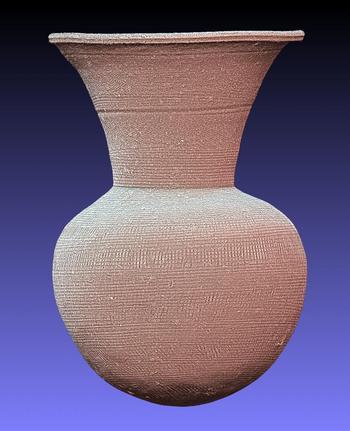

【情報を測り、残す】文化財の計測手法の検討と開発 この世は諸行無常。あらゆるものは形を変えていきます。このため、発掘調査などで明らかになったり、今まで伝えられてきた文化財の形状は、詳細かつ早急に記録しておくことが必要です。 このため、本研究室では測量や計測方法の改良や開発を進めてきました。近年ではレーザー光や画像処理を用いた三次元計測が簡便かつ低廉化してきており、これらの技術を中心に全国で文化財保護に携わる人々への方法の洗練と普及を進めています。また、碑文等の痕跡の記録をより簡便に可能にする「ひかり拓本」技術の開発と試行も進めています。 |

|

|

|

| 土器三次元計測風景 | |

|

|

| 須恵器壺形土器の三次元計測成果 | |

これらの研究を通じて、国内外の調査への協力や普及、自治体等の職員の方々への研修などをおこなう日々です。必要とされる研究は何か、を常に問いながら、今後も研究を進めていきます。 |