(2024年3月末まで)

| 奈文研では、企画調整部、文化遺産部、都城発掘調査部(平城地区)、都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)、埋蔵文化財センター、飛鳥資料館にさまざまな研究室を置き、多彩な調査・研究を進めています。今月から、研究室ごとに最新の調査・研究のあらましをビジュアルにご紹介するブログを始めることにしました。今後毎月1回のペースで更新して参りますので、どうぞご期待ください。(2019/7/1) |

| みなさんは遺跡から出土するもの、というと何をイメージしますか? 土器、石器、瓦など、遺跡からはたくさんの遺物が出土しますが、平城宮やその周辺では地下水位が高いため、木製品などの有機質の遺物がよく保存されています。この木製品など有機質遺物の調査研究が、わが考古第一研究室の仕事の1つです。 ところで木製品はどのように出土するのでしょうか。木製品など有機質遺物が出てくるところは溝や井戸、ごみ捨て穴であることが一般的です。多くの場合水浸かりの状態で、脆弱であることも多いため、土ごと研究室に持ちかえって詳しく調査します。10年以上前に発掘調査をおこなった平城宮の東方官衙と呼ばれる役所地区のごみ穴の調査(写真①)では、コンテナ約2,800箱の土を持ちかえり、現在もその中身の洗浄・分別作業が続いています。 |

①平城宮東方官衙のごみ穴の発掘風景。東西11m、南北7m、深さ1mのごみ穴(焼却土坑)には、分厚い木屑の堆積が埋もれていました(2008年12月)。 |

②今日も続く流しに向かっての水洗作業。 |

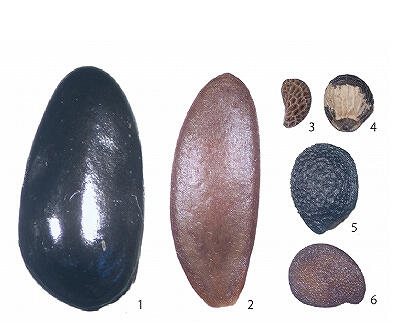

| 土から遺物を抽出する場合、これらを丹念に洗って大まかに分別する作業が第一関門です(写真②③)。そして木製品などの有機物をさらに細かく分類します(写真④)。東方官衙のごみ穴では、これまでに箸や杓子などの食事の道具、奈良時代の扇である「檜扇(ひおうぎ)」、サイコロなどの遊戯具、糸巻などの機織りの道具など多様な木製品が見つかっており(写真⑤)、それとともに生活道具や建築木材を作ったときの多量の木屑などが含まれることがわかっています。またちゅう木とよばれる「おしりふき」や植物の種なども含まれています(写真⑥)。 | ||

③水流を使いながら、筆や竹串などを用いて丁寧に泥を落とし、遺物をほぐしていきます。 |

④洗浄された遺物を研究員がチェックして分類を進めます。 |

|

⑤東方官衙のゴミ穴から見つかった様々な木製品 |

⑥ちゅう木とウリの種 |

こうして見つかった遺物のうち、人の手の加わった木製品については、実測図を作成します(写真⑦)。遺物の保管もまた大切な仕事です。木製品はたっぷり水分のある環境で1000年以上も保存されてきましたから、水漬け環境で保管するのが基本です。木製品の保管には、土器や瓦など他の遺物にはない苦労があります(写真⑧)。

⑦木製品の実測作業。遺物はじっくり観察し、一つずつ手で測って図面を作ります。 |

⑧実測の終わった遺物は、少量のホウ酸ホウ砂水溶液を入れたシーリングパックに密封して、乾かないように保管します。保存処理を施し施して乾燥した状態で保管する場合もあります。 |

さて、見つかった遺物について少し考えてみましょう。 遺物の種類をみると、役所というわりに生活感あふれる道具が含まれていることがおわかりでしょう。さらに面白いのは、ちゅう木や種の存在です。実はこのごみ穴の下層からは簡易なトイレではないかと考えられる遺構も見つかっています。このちゅう木とともに植物の種を調査するのもわれわれの役割です。顕微鏡を覗いて種類ごとに分類します(写真⑨)。種は大小さまざまなものがあります。モモ、ウメ、クルミなどの種(殻)は皆さんにもなじみ深いものでしょう。トイレとみられる穴からちゅう木とともに見つかった種には、ウリをはじめとして、アケビ、ナス、キイチゴ、エゴマなど果実の種がみつかりました(写真⑩)。これはおしりふきとともに出土していますし、さらに細かい分析によって寄生虫の卵も見つかったので明らかにうんちの中に入っていたものと考えられます。つまり、この種から食べたものがわかるというわけです。

⑨顕微鏡を覗きながらなんの種かを決めていきます。 |

⑩分類された種。 |

繰り返しますが、これは奈良時代の役所のごみ穴やトイレです。使ったのは平城宮で仕事に従事していたお役人さんだと考えるのが自然です。こうした日常生活にまつわるエピソードは当時の人たちにとっては当たり前すぎて古文書には書かれることはありません。しかし、遺跡を掘って、遺物を丹念に調べればここまで明らかにすることができます。平城宮内での生活の様子を明らかにすること、これがわれわれ考古第一研究室の役割であり、研究の醍醐味です。

なお、考古第一研究室で取り扱う遺物には、ほかに和同開珎などの銭貨をはじめとする金属製品もありますが、これについてはまた機会を改めてご紹介することにします。