都市計画の基準線

みなさんは奈良の都、平城京の場所がどのようにして決められたか、知っていますか? 何も考えずに決められたわけではありませんよ?

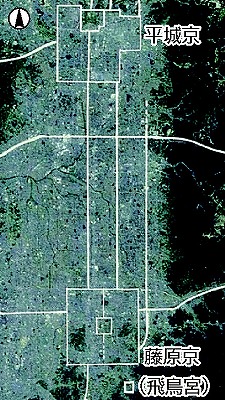

奈良盆地には、平城京がつくられる前から、東西方向と南北方向に走る複数の直線道路がありました。現在の国道のルーツともいうべき道路です。平城京はこうした直線道路を基準に、きちんとした都市計画のもとにつくられているのです。

その基準となった道路とは、奈良盆地を約2.1キロメートルの等間隔で平行して走る3本の南北古道です。東から上ツ道、中ツ道、下ツ道とよばれています。このうち、幅約24メートルの下ツ道を3倍に拡幅するようにして、平城京のメインストリートである朱雀大路がつくられました。また、中ツ道を平城京の左京のほぼ東端としました。

しかも驚くことに、この中ツ道と下ツ道は、平城京のひとつ前の都の藤原京でも、京内の重要な南北道路となっていました。藤原宮はそのちょうど真ん中に置かれているのです。いずれの都も直線の南北道路を、都づくりの重要な基準線に利用したのですね。

平城宮の朱雀門から、はるか20キロメートル南の藤原京まで、まっすぐ延びる古代の国道があったと考えると、何だかワクワクしませんか。

藤原京・平城京と大和三道の位置。南北に走るのが(右から)上ツ道、中ツ道、下ツ道

(奈良文化財研究所研究員 清野陽一)

(読売新聞2016年7月17日掲載)