隠れた語源 意外な発見

宿題を忘れないよう先生に「釘(くぎ)を刺された」けど、「豆腐にかすがい」。適当に「相槌(あいづち)」しつつ、「いの一番」に教室を飛び出します。さてここに出てくる釘・かすがい・槌は建築に使う道具・材料です。いの一番も建物の柱の位置を示す番付の一つで、番付は「い、ろ、は…」と「一、二…」を組み合わせ、いの一番から柱を立てます。このように、日常の中には、建築用語が沢山隠れています。

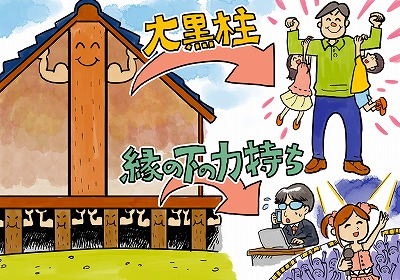

たとえば、「縁の下の力持ち」。陰で他人を支えることです。建物の、見えない「縁」の下では縁束(えんづか)などの部材が縁を支えていることが語源です。

次に、「大黒柱」。大黒柱は家の中央にある特に大きな柱で、家全体を支える重要な柱です。これが転じて、家族や組織を中心となって支える人のことを指すようになりました。

そして「几帳面(きちょうめん)」。几帳は平安時代以降の公家の邸宅に使われた間仕切りで、その柱は角を丸くし、丸みの両側に刻み目を入れた丁寧な仕上げで面を作っていました。これが転じて、きちんとした様子を表します。

このほかにも、「うだつがあがらない」「しのぎを削る」「おざなり」など、調べてみると意外な発見があるかもしれません。

(奈良文化財研究所研究員 海野聡)◇イラスト・岡本友紀

(読売新聞2016年3月20日掲載)