催し物 2022年度 Events

- ■ 飛鳥資料館 ミニ展示 「飛鳥資料館に寄贈された瓦 ―瓦の花咲く飛鳥資料館―」

- ■平城宮跡資料館 令和4年度

春期特別展平城宮跡史跡指定100周年・奈良文化財研究所70周年記念 「未来につなぐ平城宮跡 -保存運動のあけぼのー」※終了しました。 - ■ 飛鳥資料館 第13回写真コンテスト「高松塚古墳」※終了しました。

- ■ 平城宮跡資料館 令和4年度 夏期企画展 「大地鳴動 -大地の知らせる危機と私たちの生活-」※終了しました。

- ■ 平城宮跡資料館 令和4年度 秋期特別展 奈良文化財研究所70周年記念・平城宮跡史跡指定100周年記念「地下の正倉院展 -平城木簡年代記〔クロニクル〕-」※終了しました。

- ■ 飛鳥資料館秋期特別展「飛鳥美人 高松塚古墳の魅力」※終了しました。

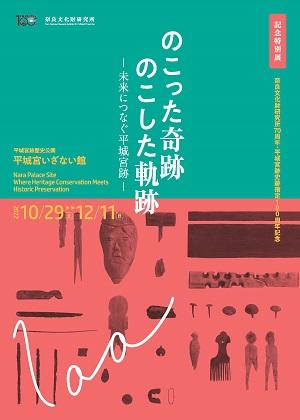

- ■ 奈良文化財研究所70周年・平城宮跡史跡指定100周年記念特別展「のこった奇跡 のこした軌跡-未来につなぐ平城宮跡-」※終了しました。

- ■ 飛鳥資料館冬期企画展「飛鳥の考古学2022」※終了しました。

- ■ 藤原宮大極殿院の発掘調査(飛鳥藤原第210次調査)※終了しました。

- ■ 興福寺東金堂院の回廊の発掘調査(平城第649次調査)※終了しました。

- ■ 平城京左京三条一坊二坪の発掘調査(平城第650次調査)※終了しました。

- ■木質文化財研究会2022年度例会「木質文化財研究の歩み」※終了しました。

- ■第26回古代官衙・集落研究集会※終了しました。

- ■第22回古代瓦研究会シンポジウム※終了しました。

- ■奈良文化財研究所 令和4年度 遺跡整備・活用研究集会※終了しました。

- ■ 国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第37回)※終了しました。

- ■ 国宝キトラ古墳壁画の公開(第23回)※終了しました。

- ■ 国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第38回)※終了しました。

- ■ 国宝キトラ古墳壁画の公開(第24回)※終了しました。

- ■ 奈良時代を体験!ワークショップ 「木簡に書いてみよう&人面墨書土器を書いてみよう」※終了しました。

- ■ 「ひかり拓本」アプリ公開のためのクラウドファンディング※終了しました。

- ■ 「ひかり拓本」て何?~上椙研究員によるセミナー・デモンストレーション~※終了しました。

- ■ 国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第39回)※終了しました。

- ■ 国宝キトラ古墳壁画の公開(第25回)※終了しました。

- ■ 国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第40回)※終了しました。

- ■ 国宝キトラ古墳壁画の公開(第26回)※終了しました。

展覧会

奈良文化財研究所70周年・平城宮跡史跡指定100周年記念特別展「のこった奇跡 のこした軌跡-未来につなぐ平城宮跡-」

本年は、奈良文化財研究所が設立されてから70年、さらに平城宮跡が史跡に指定されてから100年、特別史跡に指定されてから70年の「記念の年」にあたります。

史跡となった平城宮跡は、100年という歳月を経て大きくその姿を変え、現在を迎えています。奈良文化財研究所を中心にはじまった68年前の発掘調査をきっかけとして、それまで未知の世界であった1,300年前の地下の宮殿の姿が次第に明らかとなってきました。その成果をもとに史跡の指定地が拡大され、地下の遺跡がシェルターの中で公開されたり、往時の姿が地上に再現されたりしてきました。近年は、多くの人々が遺跡に親しむことができるようなイベント等を通じて、さまざまな活用が試みられています。まさに平城宮跡にとっては「激動の100年」であったと言えるでしょう。

史跡指定に向けて大きなうねりが生まれた明治・大正期から、第二次世界大戦直後に至るまでの平城宮跡にまつわる調査・公開、保存運動の歴史については、春の特別展「未来につなぐ平城宮跡-保存運動のあけぼの-」においてお目にかけたところです。それに加え、このたびの企画展では、戦後から現代までの平城宮跡にスポットライトを当てたいと思います。本格的な学術調査によって徐々に姿を現した平城宮跡。奈良文化財研究所における発掘調査の原点のひとつとなりつつも、あまり紹介されたことのなかった第1次調査をはじめ、昭和の初めから発掘調査を継続してきた東大溝(SD2700)の最新調査(第621次調査)に至るまで、成果をトピックとして取り上げるとともに、発掘調査を支えてきたさまざまな分野の専門家集団、奈良文化財研究所の活動についてもご紹介します。

平城宮跡という遺跡が、これほどまでに良い状態で現代までのこされてきた背景には、いくつかの"奇跡"の重なりがあります。本展を通して、調査研究・遺跡の保存・活用に多くの人々が汗を流しつつ歩んできた"軌跡"に想いを馳せ、平城宮跡がたどった数奇の運命に触れていただければ幸いです。

令和4年10月29日(土) ~ 12月11日(日)

11月14日(月)休館

平城宮いざない館開館時間 10:00~18:00(入館は17:30まで)

入館料無料

平城宮跡歴史公園 平城宮いざない館 企画展示室

【出品】平城宮跡出土遺物など 約100点

【関連イベント】隼人舞上映会&展示解説 10月29日(土)14:00~16:00

【主催】独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所

【後援】文化庁、国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所、奈良県教育委員会、奈良市教育委員会、平城宮跡管理センター、平城京 再生プロジェクト 、朝日新聞社、近畿日本鉄道株式会社、奈良交通株式会社

【お問合せ】開館情報に関するお問合せ:平城宮跡管理センター TEL:0742-36-8780

内容に関するお問合せ:奈良文化財研究所連携推進課 TEL:0742-30-6753

なお、10月15日(土)から11月13日(日)には平城宮跡資料館にて秋期特別展「地下の正倉院展-平城木簡年代記〔クロニクル〕-」も開催されます。

あわせてのご来場をお待ちしております。

チラシのご案内(3.3 MB)

現地説明会

藤原宮大極殿院の発掘調査(飛鳥藤原第210次調査)

【日時】令和4年8月6日(土)11:00~15:00

新型コロナウイルス感染症対策のため、定時説明はおこなわず、回遊型とします。※小雨決行

発掘調査現場(奈良県橿原市高殿町)

※地図はこちらを参照ください。>>https://www.nabunken.go.jp/fukyu/2022/20220806.pdf

近鉄大阪線 「耳成(みみなし)」駅南口から 南へ徒歩約25分

※駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の点につき、ご理解とご協力をお願いいたします。

・平熱よりも高い発熱がある方、風邪の症状がある方、体調がすぐれない方、過去2週間以内に発熱や風邪の症状で受診や服薬などをされた方、過去2週間以内に感染拡大地域や国へ渡航歴がある方につきましては、ご来場をお控えいただきますようお願いいたします。

・消毒液による手指消毒をお願いいたします。

・マスクの着用など、咳エチケットにご協力をお願いいたします。

・混雑時には入場制限を行う場合があります。

奈良県橿原市木之本町94-1

独立行政法人国立文化財機構

奈良文化財研究所

都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)

TEL:0744-24-1122

興福寺東金堂院の回廊の発掘調査(平城第649次調査)

【日時】令和4年10月15日(土)10:00~16:00

新型コロナウイルス感染症対策のため、定時説明はおこなわず回遊型としますが、随時研究員が説明します。※小雨決行

発掘調査現場

※地図はこちらを参照ください。>>

https://www.nabunken.go.jp/fukyu/2022/20221015.pdf

近鉄 奈良駅東改札口より 東へ徒歩約10分または、奈良交通 市内循環系統バス『県庁前』下車徒歩5分

【報告者】都城発掘調査部 研究員 垣中 健志

※ 現地見学会用の駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮ください。

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の点につき、ご理解とご協力をお願いいたします。

・風邪の症状がある方、体調がすぐれない方、過去2週間以内に発熱や風邪の症状で受診や服薬等をされた方、過去2週間以内に感染拡大地域や国へ渡航歴がある方につきましては、ご来場をお控えいただきますようお願いいたします。

・入場時に検温を実施いたします。平熱以上の発熱が確認された場合は、ご入場をお断りいたします。

・消毒液による手指消毒をお願いいたします。

・マスクの着用など、咳エチケットにご協力をお願いいたします。マスクの着用のない方はご入場をお断りいたします。

・混雑時には入場制限を行う場合があります。

独立行政法人国立文化財機構

奈良文化財研究所 研究支援推進部 研究支援課

ホームページ https://www.nabunken.go.jp/

E-mail:gensetsu_nabunken@nich.go.jp

℡:0742-30-6736 FAX:0742-30-6730

平城京左京三条一坊二坪の発掘調査(平城第650次調査)

【日時】令和5年1月20日(金) 11:00~15:00

新型コロナウイルス感染症対策のため、定時説明はおこなわず回遊型としますが、随時研究員が説明します。※小雨決行

発掘調査現場

※地図はこちらを参照ください。>>

https://www.nabunken.go.jp/fukyu/2023/20230120.pdf

●徒歩でお越しの方

近鉄 奈良線 大和西大寺駅南口から徒歩約25分

近鉄 奈良線 新大宮駅から徒歩約20分

●バスでお越しの方

近鉄奈良駅・JR奈良駅西口から「朱雀門ひろば前」下車、徒歩約5分

・ 路線バス(奈良交通)学園前駅(近鉄大和西大寺駅南口経由)行き

・ ぐるっとバス「大宮通りルート」平城宮跡方面

近鉄大和西大寺駅南口から「朱雀門ひろば前」下車徒歩約5分

・ 路線バス(奈良交通)近鉄奈良駅(JR奈良駅西口経由)行き

近鉄大和西大寺駅南口から「朱雀門ひろば」下車徒歩約10分

・ ぐるっとバス「大宮通りルート」奈良公園方面

※ 路線バス(奈良交通)は本数が少ないのでご注意ください

都城発掘調査部 研究員 浦 蓉子

※ 現地見学会用の駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮ください。

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の点につき、ご理解とご協力をお願いいたします。

・風邪の症状がある方、体調がすぐれない方、過去2週間以内に発熱や風邪の症状で受診や服薬等をされた方、過去2週間以内に感染拡大地域や国へ渡航歴がある方につきましては、ご来場をお控えいただきますようお願いいたします。

・入場時に検温を実施いたします。平熱以上の発熱が確認された場合は、ご入場をお断りいたします。

・消毒液による手指消毒をお願いいたします。

・マスクの着用など、咳エチケットにご協力をお願いいたします。マスクの着用のない方はご入場をお断りいたします。

・混雑時には入場制限を行う場合があります。

独立行政法人国立文化財機構

奈良文化財研究所 研究支援推進部 研究支援課

ホームページ https://www.nabunken.go.jp/

E-mail:gensetsu_nabunken@nich.go.jp

℡:0742-30-6736 FAX:0742-30-6730

講演会

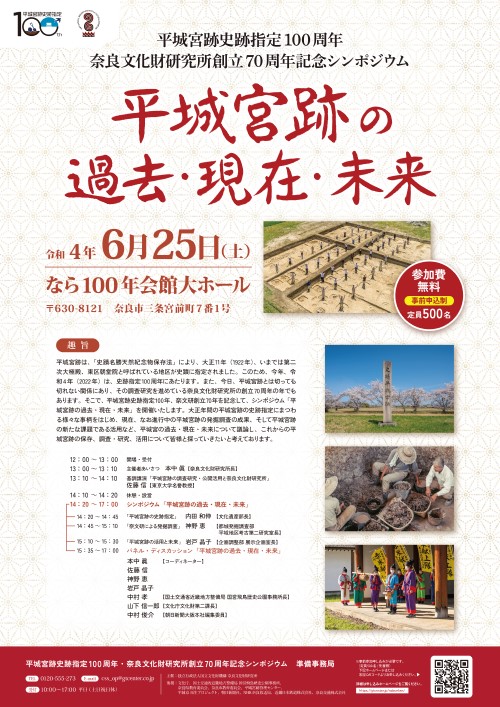

平城宮跡史跡指定100周年・奈良文化財研究所創立70周年記念シンポジウム「平城宮跡の過去・現在・未来」

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所

【後援】文化庁、国土交通省近畿地方整備局 国営飛鳥歴史公園事務所、奈良県教育委員会、奈良市教育委員会、平城宮跡管理センター、平城京再生プロジェクト、朝日新聞社、NHK奈良放送局、近畿日本鉄道株式会社、奈良交通株式会社

【日時】令和4年6月25日(土)

【会場】なら100年会館大ホール(〒630-8121 奈良市三条宮前町7番1号)

【趣旨】平城宮跡は、「史蹟名勝天然紀念物保存法」により、大正11年(1922年)、いまでは第二次大極殿、東区朝堂院と呼ばれている地区が史蹟に指定されました。このため、今年、令和4年(2022年)は、史跡指定100周年にあたります。また、今日、平城宮跡とは切っても切れない関係にあり、その調査研究を進めている奈良文化財研究所の創立70周年の年でもあります。そこで、平城宮跡史跡指定100年、奈文研創立70年を記念して、シンポジウム「平城宮跡の過去・現在・未来」を開催いたします。大正年間の平城宮跡の史跡指定にまつわる様々な事柄をはじめ、現在、なお進行中の平城宮跡の発掘調査の成果、そして平城宮跡の新たな課題である活用など、平城宮の過去・現在・未来について議論し、これからの平城宮跡の保存、調査・研究、活用について皆様と探っていきたいと考えております。

【プログラム】| 12:00~13:00 |

開場・受付 |

|---|---|

|

13:00~13:10 |

主催者あいさつ 本中 眞 奈良文化財研究所長 |

| 13:10~14:10 |

基調講演「平城宮跡の調査研究・公開活用と奈良文化財研究所」 佐藤 信 東京大学名誉教授 |

| 14:10~14:20 | 休憩・設営 |

| 14:20~17:00 | シンポジウム「平城宮跡の過去・現在・未来」 |

| 14:20~14:45 |

「平城宮跡の史跡指定」 内田和伸 文化遺産部長 |

| 14:45~15:10 |

「奈文研による発掘調査」 神野 恵 都城発掘調査部 平城地区考古第二研究室長 |

| 15:10~15:30 |

「平城宮跡の活用と未来」 岩戸晶子 企画調整部 展示企画室長 |

| 15:35~17:00 |

パネル・ディスカッション「平城宮跡の過去・現在・未来」 本中 眞 コーディネーター 佐藤 信 神野 恵 岩戸晶子 中村 孝 国土交通省近畿地方整備局 国営飛鳥歴史公園事務所長 山下信一郎 文化庁文化財第二課長 中村俊介 朝日新聞大阪本社編集委員 |

※参加費無料(事前申込制)

参加を希望される方は、6月22日(水)24:00 までに下記特設サイト内参加登録フォームにてお申込みください。(先着500名)

特設サイト>>https://gtcenter.jp/nabunken/ 【お問い合わせ先】

シンポジウム運営準備事務局(GTセンター内)

E-mail:css_op@gtcenter.co.jp

TEL:0120-555-273(平日10-17時)

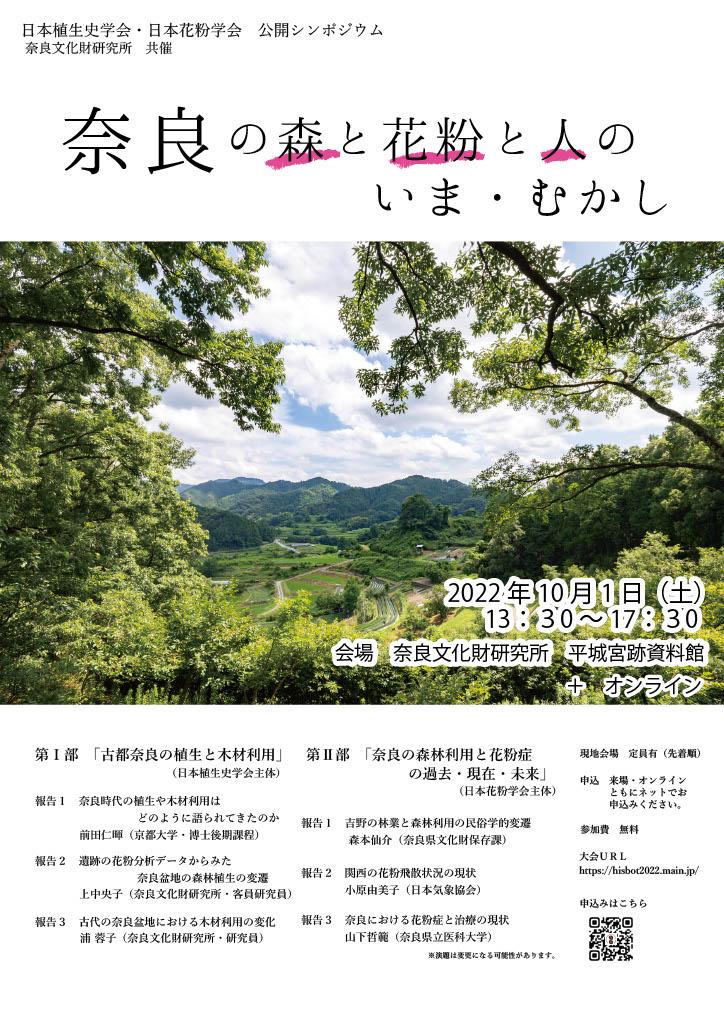

公開シンポジウム『奈良の森と花粉と人のいま・むかし』

日本植生史学会 日本花粉学会

【共催】奈良文化財研究所

【日時】2022年10月1日(土)13:30~17:30

【会場】奈良文化財研究所平城宮跡資料館 講堂 + オンライン

【講演】 ■第1部「古都奈良の植生と木材利用」(日本植生史学会主体)「奈良時代の植生や木材利用はどのように語られてきたのか」

前田仁暉(京都大学・博士後期課程)

「遺跡の花粉分析データからみた奈良盆地の森林植生の変遷」

上中央子(奈良文化財研究所・客員研究員)

「古代の奈良盆地における木材利用の変化」

浦蓉子(奈良文化財研究所・研究員)

■第2部「奈良の森林利用と花粉症の過去・現在・未来」(日本花粉学会主体)

「吉野の林業と森林利用の民俗学的変遷」

森本仙介(奈良県文化財保存課)

「関西の花粉飛散状況の現状」

小原由美子(日本気象協会)

「奈良における花粉症と治療の現状」

山下哲範(奈良県立医科大学)

【お申し込み】

※参加費無料

参加を希望される方は、下記大会ホームページの申し込みフォームからお申込みください。(現地会場:定員有(先着順))

特設サイト>>https://hisbot2022.main.jp/

〔参考〕チラシのご案内(1.5 MB)

奈良文化財研究所第14回東京講演会「高松塚古墳壁画を伝える-発見から石室解体、修理を経て」

奈良文化財研究所では研究成果の公開の一環として、春と秋の2回、平城宮跡資料館講堂で定期的に講演会を開催するとともに、さらに多くの方にご聴講いただくために、年1回東京での公開講演会を開催してきました。

今年、2022年は、奈良県明日香村で高松塚古墳壁画が発見されて50年となる年です。高松塚古墳壁画の発見は一大古代史ブームを巻き起こしました。発見以来、壁画は現地で保存されてきましたが、カビの大量発生により壁画が劣化していたことが判明し、緊急対策と恒久対策が様々な観点から議論されました。2005年に壁画を石材ごと墳丘から取り出して修理するという解体修理が決定され、2006年から2007年にかけて発掘調査と石室解体が実施されました。2007年からは仮設修理施設においてカビの除去や脆弱化した漆喰の強化処置が開始され、2020年に13年の歳月をかけた修理が終了しました。墳丘に石室を戻して壁画を安定して保存するための研究が進められているところですが、当面の間は、適切な環境下で壁画を一般公開しながら維持管理することになっています。

このたびの東京公演会では、壁画発見から50周年を迎え、今や世界遺産「飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群」(仮称)の構成資産候補ともなっている高松塚古墳に光を当て、東京文化財研究所との共催のもとに発見から石室解体、修理への流れを振り返るとともに、これからの高松塚古墳の保存を通して広く文化財の保存について考えてみたいと思います。

独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【共催】独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所

【後援】文化庁、国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所、奈良県、橿原市、 桜井市、明日香村、世界遺産「飛鳥・藤原」登録推進協議会

【日時】令和4年10月22日(土) 13:00~16:05

【会場】有楽町朝日ホール(東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン11F)

【日程】| 13:00-13:05 |

開会挨拶 |

|---|---|

|

13:05-13:25 |

世紀の発見、壁画の劣化そして石室解体に至るまで 高妻 洋成(奈良文化財研究所副所長) |

|

13:25-14:05 |

石室解体事業と発掘調査-国宝壁画の救出- 廣瀬 覚(奈良文化財研究所都城発掘調査部飛鳥・藤原地区考古第一研究室長) |

|

14:05-14:25 |

高松塚古墳壁画の材料調査 犬塚 将英(東京文化財研究所保存科学研究センター分析科学研究室長) |

| (休 憩) |

14:35-14:55 |

壁画の保存修復-国宝絵画としての修復処置- 早川 典子(東京文化財研究所保存科学研究センター修復材料研究室長) |

|

14:55-15:10 |

高松塚古墳の仮整備と公開活用 中島 義晴(奈良文化財研究所文化遺産部景観研究室長) |

|

15:10-16:00 |

総合討論 高松塚古墳壁画と文化財保護(これからの高松塚古墳) 齊藤 孝正(東京文化財研究所長) 本中 眞(奈良文化財研究所長) 早川 泰弘(東京文化財研究所副所長) 高妻 洋成(奈良文化財研究所副所長) 建石 徹(東京文化財研究所保存科学研究センター長) |

| 16:00-16:05 |

閉会挨拶 |

※参加費無料(事前申込制)

参加を希望される方は、10月18日(火)24:00 までに下記特設サイト内参加登録フォームにてお申込みください。(先着600名)

10月18日(火)参加申込締切となっておりますが、引き続き参加申込を行っております。

特設サイト>> https://gtcenter.jp/nabunken/

奈良文化財研究所第14回東京講演会事務局(株式会社業務渡航センター内)

E-mail:css_op@gtcenter.co.jp

TEL:0120-555-273(平日9時30分-17時)

チラシのご案内 (2MB)

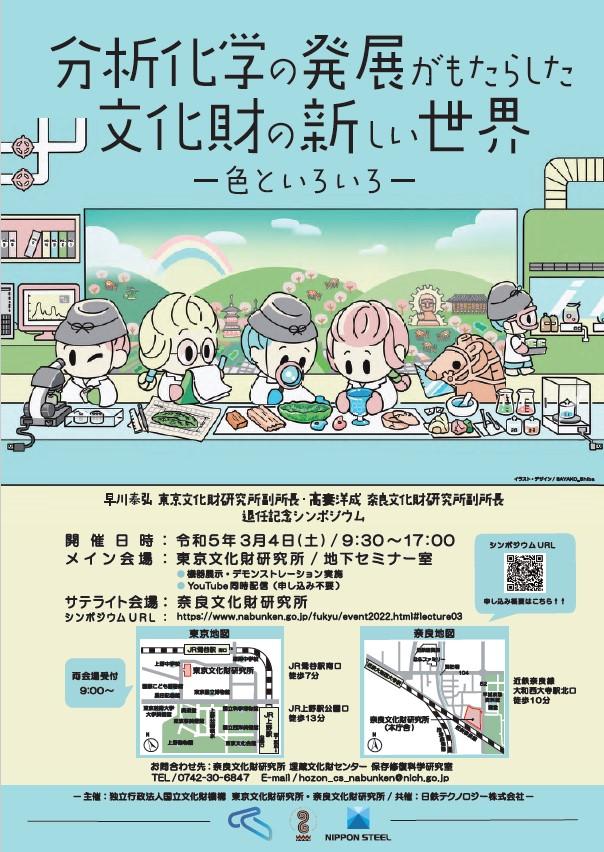

早川泰弘東京文化財研究所副所長・髙妻洋成奈良文化財研究所副所長退任記念シンポジウム

「分析化学の発展がもたらした文化財の新しい世界-色といろいろ-」

近年、分析化学の発展によって文化財の新しい価値が発見されるようになってきました。文化財の科学的な調査研究・保存に長年携わってきた早川泰弘東京文化財研究所副所長・高妻洋成奈良文化財研究所副所長の退任を記念して、分析化学の発展がもたらした文化財の新しい世界を文化財の最も基本的かつ重要な価値の一つである「色」という切り口から改めて見返してみようという趣旨のシンポジウムを企画しました。早川・髙妻両副所長はじめ、文化財研究を最前線で支える研究者による講演を予定しております。本シンポジウムを通してより多くの方々に文化財へ関心をお寄せ頂ければ幸いです。

【開催日】令和5年3月4日(土)

【会場】東京文化財研究所 地下セミナー室

YouTubeによる同時配信はこちら

独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所保存科学研究センター

独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所埋蔵文化財センター

日鉄テクノロジー株式会社

【プログラム】| 9:00~ | 受付開始 |

|---|---|

| 9:30~ 9:40 |

開会挨拶 建石 徹(東京文化財研究所保存科学研究センター長) |

| 9:40~9:55 | 趣旨説明、両副所長略歴紹介、演者紹介 |

| 9:55~10:00 |

日鉄テクノロジー紹介 挨拶:澤井 隆(日鉄テクノロジー研究試験事業所長) |

| 10:00~10:40 |

基調講演①「日本絵画における白色顔料の変遷」 早川 泰弘(東京文化財研究所副所長) |

| 10:40~10:45 | 休憩 |

| 10:45~12:05 | 研究発表 |

| 10:45~11:05 |

「文化財分野における分析技術の歴史と発展」 渡邊 緩子(日鉄テクノロジー) |

| 11:05~11:25 |

「分光分析と文化財の調査」 犬塚 将英(東京文化財研究所) |

| 11:25~11:45 |

「古代ガラスの色と技術」 田村 朋美(奈良文化財研究所) |

| 11:45~12:05 |

「機器分析により明らかにされた正倉院宝物に用いられた染料素材」 中村 力也(宮内庁正倉院事務所) |

| 12:10~14:00 | 各種分析機器の展示とデモ(休憩兼) |

| 14:00~14:20 | 研究発表 |

| 14:00~14:20 |

「古代のいろいろいろ」 馬場 基(奈良文化財研究所) |

| 14:20~14:40 |

「古墳壁画の色調再現~使用光源・感光材料の変遷と検証」 中村 一郎(奈良文化財研究所) |

| 14:40~15:00 |

「たたら製鉄で造られた和釘の鉄組織からわかること」 末廣 正芳(日鉄テクノロジー) |

| 15:00~15:40 |

基調講演②「領域を越えて」 髙妻 洋成(奈良文化財研究所副所長) |

| 16:00~16:50 | パネルディスカッション |

| 16:50~17:00 |

閉会挨拶 金田 明大(奈良文化財研究所埋蔵文化財センター長) |

講演要旨(459KB)

【お申し込み】

*参加費無料(事前申込制)

参加を希望される方は、2023年1月15日(日)17:00 までに下記参加登録フォームにてお申込みください。

抽選結果は2023年2月1日(水)以降にメールにてお知らせいたします。

登録フォーム(https://req.qubo.jp/nabunken/form/h6zJ1rGQ)

退任記念シンポジウム事務局

奈良文化財研究所 埋蔵文化財センター

保存修復科学研究室内

TEL 0742-30-6847 FAX 0742-30-6846

E-mail: hozon_cs_nabunken@nich.go.jp

チラシのご案内(4MB)

研究集会等

木質文化財研究会2022年度例会「木質文化財研究の歩み」

日本木材学会木質文化財研究会の2022年度例会を、奈良文化財研究所の共催で行います。

木質文化財研究の歩み

【日程】2022年11月26日(土)

【会場】奈良文化財研究所平城宮跡資料館講堂(オンラインでのリアルタイム配信を併せて実施予定)

【プログラム】| 2022年11月26日(土) | |

|---|---|

| 10:30 | 受付(平城宮跡資料館講堂) |

| 11:00~11:05 |

開会挨拶・趣旨説明 片岡 太郎(弘前大学) |

| 11:05〜11:30 |

基調講演「木質文化財研究の課題と展望」 高妻 洋成(奈良文化財研究所) |

| 11:30~12:20 |

トークセッション1「遺跡出土木質遺物の保存科学的研究の眺望」 高妻 洋成,伊藤 幸司(東北芸術工科大学),植田 直見(元興寺文化財研究所),モデレーター・片岡太郎 |

| 12:20~13:30 | 休憩 |

| 13:30~14:20 |

トークセッション2「木質科学と文化財研究の交流について」 高妻 洋成,栗本 康司(秋田県立大学),酒井 温子(奈良県森林技術センター),モデレーター・星野 安治(奈良文化財研究所) |

| 14:20~14:50 | 総合討論(モデレーター 片岡太郎) |

| 14:50~15:00 | 閉会挨拶 |

参加費無料ですが、事前登録をお願いします。

申し込みフォーム(https://forms.office.com/r/cT8mvUULtu)よりお申し込みください。

参加申込の締切は、2022年11月17日(木)18時です。参加申込をされた方には、開催日の1週間前を目処に改めてリマインドさせていただきます。

本例会は、大学生や大学院生、文化財や木材業界に関わりのある社会人の方であれば、どなたでもご参加いただけます。当研究会の会員外の方の参加も歓迎いたします。本例会の内容に関心をお持ちの方に、是非、お知らせ頂ますようお願い申し上げます。

なお、現地会場には人数制限(80名)があり、先着順とさせていただきます。また、11/25(金)午後の見学会への参加は、当研究会会員に限ります。

ご案内(666KB)

第26回古代官衙・集落研究集会

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所では、下記のテーマ、日程で古代官衙・集落研究会の第26回研究集会をおこないます。関係各位のご参加をお待ちしております。また、お近くの関係者の方々にもお知らせいただけましたら幸いです。

「古代集落の構造と変遷3」(古代集落を考える3)

古代官衙・集落研究会では、2020年度より「古代集落を考える」シリーズを立ち上げ、律令体制の成立・展開にともなう在地社会の変容と古代集落の歴史的特質の解明を目的として検討を続けている。

シリーズ3回目となる今回は、前2回に引き続き「集落構造」をキーワードに良好な調査事例・地域を対象として取り上げる。特に、文献史料や出土遺物の様相から特徴的な性格をもつと想定される集落遺跡とその周辺の遺跡との比較検討を通じ、多様な集落遺跡の様相の中から地域性や独自性を超えた共通の要素を抽出することを目的とする。

今回の研究集会を通じて「一般的な古代集落」の構成要素について一定の見通しを得るとともに、古代史分野における古代集落研究の課題との接点を射程に入れた方法論上の課題を整理し、次回以降の研究集会での議論に繋げたい。

2022 年12 月16 日(金)・17 日(土)

会場とオンライン配信(Teams またはZoom)を併用したハイブリッド形式にて開催

| 12 月16 日(金) | |

|---|---|

| 13:00~13:10 | 開会挨拶 |

| 13:10~13:40 |

古代集落の構造把握にむけた中間まとめ 道上 祥武(奈良文化財研究所) |

| 13:40~14:40 |

出雲国における集落構造と変遷~意宇郡・神門郡を中心に~ 林健亮(島根県教育庁埋蔵文化財調査センター) |

| 14:40~14:50 | 〈休憩・換気〉 |

| 14:50~15:50 |

伊勢国朝明郡の古代集落の構造と変遷 川部 浩司(斎宮歴史博物館) |

| 15:50~16:00 | 〈休憩・換気〉 |

| 16:00~17:40 |

律令国家周縁域における集落構造と変遷 西澤 正晴(岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター)・安達 訓仁(栗原市 教育委員会)・佐藤 敏幸(東北学院大学) |

| 12 月17 日(土) | |

| 9:30~10:30 |

千葉県酒々井町飯積原山遺跡の集落構造と性格 木原 高弘(公益財団法人千葉県教育振興財団) |

| 10:30~10:40 | 〈休憩・換気〉 |

| 10:40~11:40 |

文献史料から考える古代集落 磐下 徹(大阪公立大学文学研究院) |

| 11:40~13:00 | 〈昼食・休憩・換気〉 |

| 13:00~15:30 | 討 論 |

| 15:30~ | 閉会挨拶 |

奈良文化財研究所 平城宮跡資料館 講堂(地図参照)

【情報交換会】実施しません。

【参加申込】奈文研HP 申込フォーム(https://req.qubo.jp/nabunken/form/HignKCM0)よりお申し込みください。

事前申込のない方は聴講できません。

地方公共団体職員・大学教員等の研究者を対象とします。

会場事前申込は、先着80 名までとします(椅子席をご利用いただく場合があります)

申込時に会場参加・オンライン参加を必ず選択してください。

オンライン配信は固定カメラ・会場マイクによる簡易な配信となりますので、音声や映像等不具合が発生する場合があることをご了承ください。

締め切り:12 月9 日(金)

※今後の新型コロナウイルス感染状況によっては開催方式を変更する可能性があります。

申込受付を終了いたしました。

オンライン参加希望の方には12月14日夕方に事務局より案内メールをお送りいたしました。

ご確認をお願いいたします。

古代官衙・集落研究会事務局

馬場基・林正憲・小田裕樹・清野陽一・道上祥武

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所

〒630-8577 奈良市二条町2-9-1

FAX:0742-30-6849

Eメール:kodai-kanga_nabunken☆nich.go.jp (☆を@に変更してください)

ご案内(286KB)

第22回古代瓦研究会シンポジウム

奈良文化財研究所 都城発掘調査部では、1998年以来、21回のシンポジウムを通じて、製作技法を軸に、古代瓦の地域的展開を追究してまいりました。

このたび、第22回のシンポジウムを以下の日程で開催いたしますので、ご案内申し上げます。

奈良時代末期~平安時代初期の軒瓦

【開催期日】2023年2月4日(土)13:00~17:00

2023年2月5日(日)9:00~15:00

2月4日(土)

13:00~17:00 研究発表

「平城宮の瓦」 岩永 玲(奈良文化財研究所)

「西大寺・薬師寺・法隆寺の瓦」田中龍一(奈良文化財研究所)

「唐招提寺の瓦」 岡田雅彦(奈良県立橿原考古学研究所)

「由義寺の瓦」 樋口 薫(八尾市文化財調査研究会)

2月5日(日)

9:00~11:30 研究発表

「長岡宮・平安宮初期の瓦」 古閑正浩(大山崎町教育委員会)

「宝菩提院廃寺(願徳寺・長岡寺の瓦)」梅本康広(向日市埋蔵文化財センター)・高橋 香(かながわ考古財団)

「四天王寺の瓦」 谷崎仁美(龍谷大学)

13:00~15:00 総合討議

奈良文化財研究所 平城宮跡資料館講堂(奈良市佐紀町)

(近鉄西大寺駅下車・東へ徒歩10分)»地図参照

・当日の参加者は、地方公共団体・大学・博物館および当研究所を中心とした関係者で、事前にお申し込み制で定員80名(先着順)とさせていただきます。

・参加希望者は、申込フォーム(https://req.qubo.jp/nabunken/form/xEXKVGDS)にアクセスしていただき、必要事項をご記入の上、2023年1月13日(金)までにお申し込みください。

・なお、当日参加が困難な方のために、インターネットによるライブ配信を行いますので、視聴を御希望される方は、当日参加と同様にお申し込み下さい

(視聴方法につきましては、後日改めて御連絡差し上げます)。

・研究会場では、両日とも発表に関連する瓦を展示いたします。休憩時にご覧下さい。

・宿泊および昼食は、各自でご手配下さい。

・情報交換会につきましては、新型コロナウイルスの感染防止のため、開催いたしません。

※本申込書にご記入いただいた内容は、本研究会の事務作業以外には使用いたしません。

古代瓦研究会事務局(奈良文化財研究所都城発掘調査部平城地区内)今井晃樹・林 正憲

〒630-8577 奈良県奈良市二条町2-9-1

FAX:0742-30-6830 E-mail:kogaken_nabunken☆nich.go.jp(☆を@に変更してください)

奈良文化財研究所 令和4年度 遺跡整備・活用研究集会

独立行政法人 国立文化財機構 奈良文化財研究所では、下記の日程・テーマにて、令和4年度 遺跡整備・活用研究集会を開催します。

感染症拡大防止の観点から、会場には発表者とコメンテーター等関係者のみとし、一般参加者はオンラインでの参加の集会として開催いたします。

「近世・近代における旧跡・名所の保存顕彰」

平城宮跡史跡指定100周年であった令和4年は弊所にとっても遺跡の保存史を振り返る年となった。幕末には陵墓研究家による平城京復元図の作成があり、明治32年には建築史家による大極殿跡等の発見および翌年の新聞発表の後、34年の地元による標木の建立があり保存顕彰が始まった。これらの背景には尊王思想の高揚や帝国議会貴族院での御歴世宮址保表ノ建議など政治的要請があった。

近世から知られている旧跡や名所では近世大名による遺構の保存や顕彰が行われ、記念碑などとして履歴を可視的に残す場合もある。近世における旧跡・名所の保護の実際とその背景、さらに近代におけるそれらについても情報を共有し、遺跡等の履歴と整備史の認識を深めたい。

2023年3月21日(火・祝)9:30~16:50

【会場】奈良文化財研究所 本庁舎 大会議室+オンライン

【プログラム】| 2023年3月21日(火・祝) | |

|---|---|

| 9:30~9:40 |

開催趣旨説明 内田和伸 |

| 9:40〜10:40 |

研究報告1「徳川光圀の文化財保護―実績とその精神―」 鈴木暎一(茨城大学名誉教授) |

| 10:40〜10:50 | 休憩 |

| 10:50~11:50 |

研究報告2「尾張徳川藩の史蹟の保存顕彰」 羽賀祥二(名古屋大学名誉教授) |

| 11:50~13:00 | 昼食 |

| 13:00~14:00 |

研究報告3「福岡藩における大宰府跡の保護・顕彰について」 一瀬智(福岡県立アジア文化交流センター) |

| 14:00~14:20 |

研究報告4「仙台伊達藩による平泉の遺跡の保護顕彰」 佐藤嘉広(岩手大学平泉文化研究センター) |

| 14:20~14:30 | 休憩 |

| 14:30~15:30 |

研究報告5「紀州徳川藩における名勝和歌の浦の顕彰―自然と文化―」 藤本清二郎(和歌山大学名誉教授) |

| 15:30~15:40 | 休憩 |

| 15:40~16:40 |

総合討議 発表者およびコメンテーター:小圷のり子(茨城県弘道館事務所) 入佐友一郎(福岡県教育委員会文化財保護課) |

| 16:40~16:50 |

閉会挨拶 |

※報告題目は仮題のものを含みます。

【申込方法】【オンライン参加申込】

参加希望者は、氏名・所属・電話・Eメールアドレスを明記のうえ、タイトルを「令和4年度 遺跡整備・活用研究集会申込」とし、下記問合せ先にEメールにてお申し込み下さい。

3月15日(水)までにお申し込みいただきますようお願いします。(先着50名)

※開催5日前頃に配信用URLをEメールにてお送りいたします。

申し込みEメールアドレス:isekiseibi_nabunken@nich.go.jp

【お問い合わせ先】

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所 文化遺産部 遺跡整備研究室

〒630-8577 奈良県奈良市二条町2-9-1

TEL:0742-30-6710

その他

国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第37回)

国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設において、壁画・石材の修理作業をおこなってきた「修理作業室」を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】2022年5月21日(土)~5月27日(金)9:00~16:30

【場所】国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区内)

西壁女子群像,東壁女子群像,東壁青龍,東壁男子群像,北壁玄武

(見学用通路の窓ガラス越しでの公開となります。)

文化庁,独立行政法人国立文化財機構(奈良文化財研究所・東京文化財研究所), 国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所,奈良県,明日香村

【入場料】無料(事前申込制)

【第一次応募の受付】インターネット:2022年4月19日(火)10時~4月24日(日)23時59分まで

往復はがき :2022年4月19日(火)~4月24日(日)※当日消印まで有効

【第二次募集の受付】2022年5月4日(水)10時~5月26日(木)17時まで

「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第37回)」事務局ホームページまたは、事務局に連絡の上、定員に達していない日時から御応募ください。

※第一次応募により定員に達している場合、第二次応募はおこないません。

詳細はこちら:https://www.takamatsuzuka-kofun.com

「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第37回)」事務局

TEL:06-6281-3040

※新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき、個別に移動の自粛をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。

【見学される方へのお願い】

・マスク着用でご来場ください。また、手指消毒にご協力ください。

・体調に不安のある方は見学を御遠慮ください。当日受付にて検温・過去2週間の健康状態を確認いたします。

〔参考〕チラシのご案内(2.4 MB)

国宝キトラ古墳壁画の公開(第23回)

「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」内 文化庁キトラ古墳壁画保存管理施設で国宝キトラ古墳壁画を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】2022年5月21日(土)~6月19日(日)9:30~16:30

※最終受付は16時15分です。

※閉室日:6月1日(水)・6月15日(水)

【場所】「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」内 文化庁キトラ古墳壁画保存管理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区内)

【公開する壁画】西壁(白虎)

【主催】文化庁,独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【入場料】無料(事前申込制)

【第一次応募の受付】インターネット:2022年4月19日(火)10時~4月24日(日)23時59分まで

往復はがき :2022年4月19日(火)~4月24日(日)※当日消印まで有効

【第二次応募の受付】2022年5月4日(水)10時~6月18日(土)17時まで

「国宝キトラ古墳壁画の公開(第23回)」事務局ホームページまたは、事務局に連絡の上、定員に達していない日時から御応募ください。

※第一次応募により定員に達している場合、第二次応募はおこないません。

詳細はこちら:http://www.kitora-kofun.com

「国宝キトラ古墳壁画の公開(第23回)」事務局

TEL:06-6281-3060

※新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき、個別に移動の自粛をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。

【見学される方へのお願い】

・マスク着用でご来場ください。また、手指消毒にご協力ください。

・体調に不安のある方は見学を御遠慮ください。当日受付にて検温・過去2週間の健康状態を確認いたします。

〔参考〕チラシのご案内(3.35 MB)

国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第38回)

国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設において、壁画・石材の修理作業をおこなってきた「修理作業室」を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】2022年7月23日(土)~7月29日(金)9:00~16:30

【場所】国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区内)

西壁女子群像,東壁女子群像,東壁青龍,東壁男子群像,北壁玄武

(見学用通路の窓ガラス越しでの公開となります。)

文化庁,独立行政法人国立文化財機構(奈良文化財研究所・東京文化財研究所), 国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所,奈良県,明日香村

【入場料】無料(事前申込制)

【第一次応募の受付】インターネット:2022年6月21日(火)10時~6月26日(日)23時59分まで

往復はがき :2022年6月21日(火)~6月26日(日)※当日消印まで有効

【第二次募集の受付】2022年7月6日(水)10時~7月28日(木)17時まで

「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第38回)」事務局ホームページまたは、事務局に連絡の上、定員に達していない日時から御応募ください。

※第一次応募により定員に達している場合、第二次応募の受付はおこないません。

詳細はこちら:https://www.takamatsuzuka-kofun.com

「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第38回)」事務局

TEL:06-6281-3040

※新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき、個別に移動の自粛をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。

【見学される方へのお願い】

・マスク着用でご来場ください。また、手指消毒にご協力ください。

・体調に不安のある方は見学を御遠慮ください。当日受付にて検温・過去2週間の健康状態を確認いたします。

〔参考〕チラシのご案内(1.65 MB)

国宝キトラ古墳壁画の公開(第24回)

「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」内 文化庁キトラ古墳壁画保存管理施設で国宝キトラ古墳壁画を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】2022年7月23日(土)~8月21日(日)9:30~16:30

※最終受付は16時15分です。

※閉室日:8月3日(水)・8月17日(水)

【場所】「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」内 文化庁キトラ古墳壁画保存管理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区内)

【公開する壁画】北壁「玄武」、東壁「青龍」

北壁には玄武と十二支の亥・子・丑、東壁には青龍と十二支の寅が描かれています。

文化庁,独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【入場料】無料(事前申込制)

【第一次応募の受付】インターネット:2022年6月21日(火)10時~6月26日(日)23時59分まで

往復はがき :2022年6月21日(火)~6月26日(日)※当日消印まで有効

【第二次応募の受付】2022年7月6日(水)10時~8月20日(土)17時まで

「国宝キトラ古墳壁画の公開(第24回)」事務局ホームページまたは、事務局に連絡の上、定員に達していない日時から御応募ください。

※第一次応募により定員に達している場合、第二次応募の受付はおこないません。

当日現地にて受付。

※事前申し込みで定員に達している場合はおこないません。

詳細はこちら:https://www.kitora-kofun.com

「国宝キトラ古墳壁画の公開(第24回)」事務局

TEL:06-6281-3060

※新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき、個別に移動の自粛をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。

【見学される方へのお願い】

・マスク着用でご来場ください。また、手指消毒にご協力ください。

・体調に不安のある方は見学を御遠慮ください。当日受付にて検温・過去2週間の健康状態を確認いたします。

〔参考〕チラシのご案内(4.89 MB)

「ひかり拓本」アプリ公開のためのクラウドファンディング

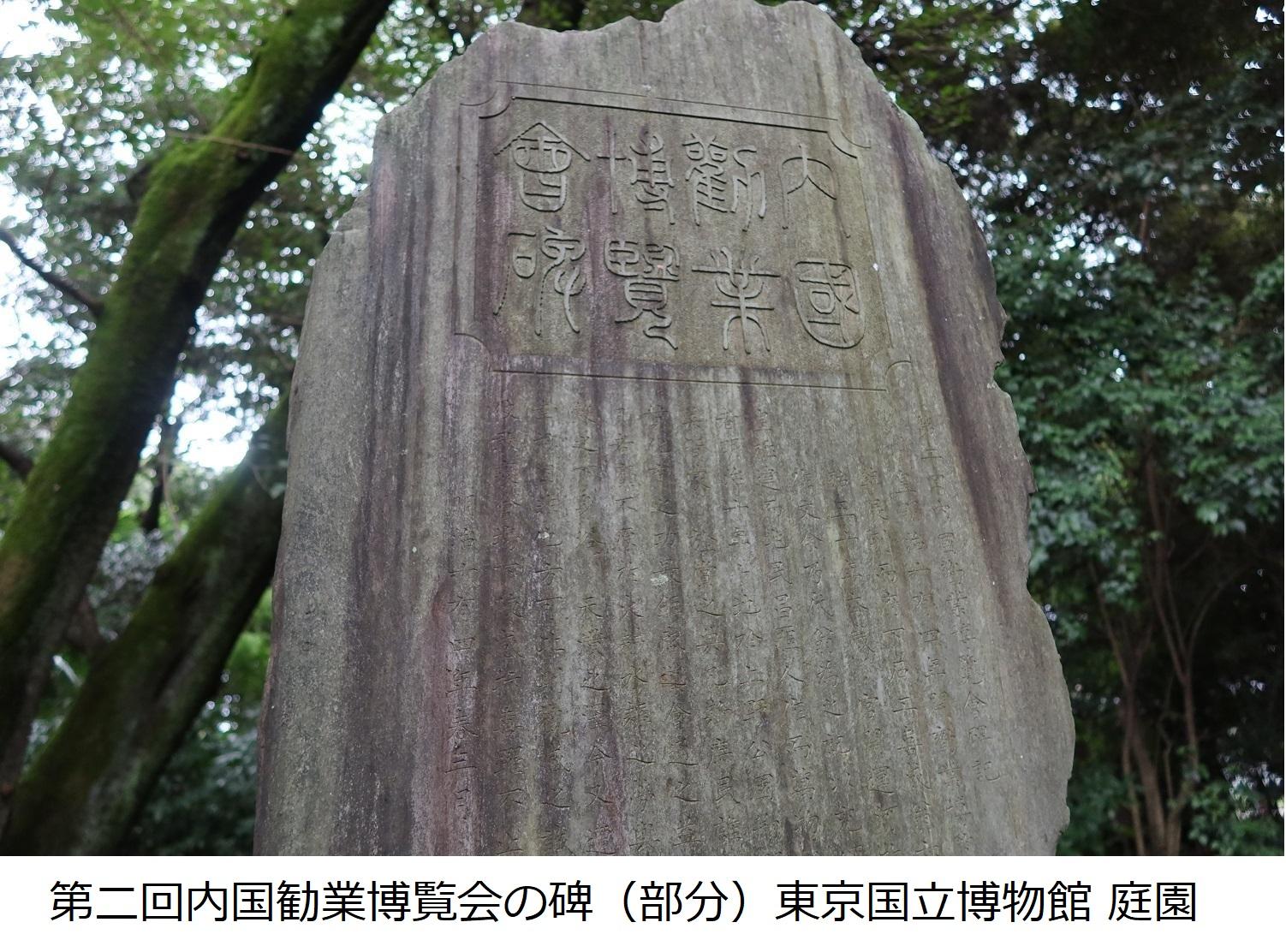

風化する先祖からのメッセージ、みんなで解き明かすアプリをお手元に

奈良文化財研究所と文化財活用センターは、研究所創立70周年を記念し、石に刻まれた文字や文様に光を当ててその影から拓本をとる技術「ひかり拓本」をスマートフォンに搭載し、全国の石碑に残された貴重なメッセージを守り伝えていくプロジェクトを始動します。その第一歩として、文化財活用センターと共同で、「ひかり拓本」スマートフォンアプリの開発・公開費を集めるクラウドファンディングを始動します。

目標金額は380万円です。

私たちの先祖からのメッセージを解き明かし、石碑に込められた思いに「ひかり」を当てる本プロジェクトに、ご支援をお待ちしています。

2022年10月5日(水)10:00 ~ 12月2日(金)23:00

【目標金額】3,800,000円(目標を達成しなかった場合は返金いたします。)

【寄附金の使途】アプリ開発・公開費(iPhone、iPadおよびAndroid)

【支援方法】クラウドファンディングサービス「READYFOR」内のプロジェクトページより承ります。

プロジェクトページ https://readyfor.jp/projects/hikaritakuhon01

【支援コース】5,000円から1,000,000円まで13コース

●早期のご支援に、少ない金額で「ひかり拓本」を堪能できる特典適用コース

●「ひかり拓本」を開発した研究員が出張調査し、調査報告会を開催するコース など

奈良文化財研究所が所属する独立行政法人国立文化財機構は、税法上の優遇措置の対象となる「特定公益増進法人」です。当該寄附金について一般の法人に対する寄附金とは異なる所得税・法人税の優遇措置を受けることができます。

【インターネットでのお申込みが難しい方へ】銀行振込にて奈良文化財研究所への直接のご入金も承っています。

ご希望の場合は、必要事項をご記入の上、郵送、ファックス又はメールで「寄附申込書」をお送りください。

〒630-8577 奈良市二条町2-9-1

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所

研究支援推進部 総務課 財務係

Email: hikaritakuhon_cf_nabunken@nich.go.jp

FAX:0742-30-6730

「ひかり拓本」て何?~上椙研究員によるセミナー・デモンストレーション~

「ひかり拓本」とは、石に刻まれた文字や文様に対し様々な角度で光を照射・撮影してできた影から、画像を合成する画期的な技術です。この技術を使えば、石造物に刻まれた碑文を簡単に記録することができるようになります。

奈良文化財研究所と文化財活用センターは、みなさまからのご寄付によりスマートフォン用「ひかり拓本」アプリを開発するためのクラウドファンディングを実施しています。

ご支援を検討中の方、「ひかり拓本」の技術や撮り方を間近で見てみたい方へ、「ひかり拓本」アプリの紹介と東京国立博物館の庭園でデモンストレーションを行ないます。

日程:2022年11月3日(木・祝)

時間:13時30分~15時00分

会場:東京国立博物館(東京都台東区上野公園13-9)※雨天時は庭園でのデモンストレーションを中止します。

講師:上椙英之(奈良文化財研究所埋蔵文化財センター研究員)

対象:一般(4年生以上をおすすめします)

定員:30名(注)応募者多数の場合は抽選になります。

※定員に空きがありますので追加募集をいたします。

参加費:無料

※当日11月3日(文化の日)は無料開館日のため、入館料は不要です。(総合文化展のみ無料)

申込方法:【申込フォーム】からお申込みください。

※申込は1人につき1回までです。

※1回の入力で最大2名までお申込みいただけます。

※満員となった際は、キャンセル待ち等、当日の受付はございません。

※抽選結果は、申し込み時に記入いただいたメールアドレスへご連絡します(10月28日(金)頃を予定)。

※参加の可否は、申し込み時に記入いただいたメールアドレスへご連絡します。

「@nich.go.jp」からのメールを受信できるように設定をお願いします。

申込締切:2022年10月26日(水)17時00分まで

追加申込締切:2022年11月2日(水)10時00分まで

※当落に関わらずご連絡いたします。

実施日の3日前までに受講可否の返答がない場合は、通信トラブルの可能性もありますので、電話でお問い合わせください。

お問合せ:奈良文化財研究所 研究支援推進部 連携推進課

0742-30-6716(平日の9:00~17:00(土日・祝休日は除く ))

2.「ひかり拓本」及びクラウドファンディングの詳細クラウドファンディングサービス「READYFOR」内のプロジェクトページをご参照ください。

プロジェクトページ https://readyfor.jp/projects/hikaritakuhon01

3.その他注意事項新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の点につき、ご理解とご協力をお願いいたします。

・平熱と比べて1度以上高い発熱がある方、発熱や咳き込み・咽頭痛などの症状がある方、新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある方などにつきましては、入館をご遠慮ください。

・入館時に検温を実施しております。平熱と比べて高い発熱が確認された場合、ご入館をお断りいたします。

・消毒液による手指消毒をお願いいたします。

・マスクの着用など、咳エチケットにご協力をお願いいたします。

東京国立博物館 入館方法のご案内ページhttps://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2028

国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第39回)

国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設において、壁画・石材の修理作業をおこなってきた「修理作業室」を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】2022年10月15日(土)~10月21日(金)9:00~16:30

【場所】国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区内)

西壁女子群像,東壁女子群像,天井星宿図,北壁玄武

(見学用通路の窓ガラス越しでの公開となります。)

文化庁,独立行政法人国立文化財機構(奈良文化財研究所・東京文化財研究所), 国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所,奈良県,明日香村

【入場料】無料(事前申込制)

【第一次応募の受付】インターネット:2022年9月13日(火)10時~9月18日(日)23時59分まで

往復はがき :2022年9月13日(火)~9月18日(日)※当日消印まで有効

【第二次募集の受付】2022年9月28日(水)10時~10月20日(木)17時まで

「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第39回)」事務局ホームページまたは、事務局に連絡の上、定員に達していない日時から御応募ください。

※第一次応募により定員に達している場合、第二次応募の受付はおこないません。

詳細はこちら:https://www.takamatsuzuka-kofun.com

「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第39回)」事務局

TEL:06-6281-3040

※新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき、個別に移動の自粛をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。

【見学される方へのお願い】

・マスク着用でご来場ください。また、手指消毒にご協力ください。

・体調に不安のある方は見学を御遠慮ください。当日受付にて検温・過去2週間の健康状態を確認いたします。

〔参考〕チラシのご案内(1.65 MB)

国宝キトラ古墳壁画の公開(第25回)

「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」内 文化庁キトラ古墳壁画保存管理施設で国宝キトラ古墳壁画を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】2022年10月15日(土)~11月13日(日)9:30~16:30

※最終受付は16時15分です。

※閉室日:10月26日(水)・11月9日(水)

【場所】「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」内 文化庁キトラ古墳壁画保存管理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区内)

【公開する壁画】天井「天文図」

【主催】

文化庁,独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【入場料】無料(事前申込制)

【第一次応募の受付】インターネット:2022年9月13日(火)10時~9月18日(日)23時59分まで

往復はがき :2022年9月13日(火)~9月18日(日)※当日消印まで有効

【第二次応募の受付】2022年9月28日(水)10時~11月12日(土)17時まで

「国宝キトラ古墳壁画の公開(第25回)」事務局ホームページまたは、事務局に連絡の上、定員に達していない日時から御応募ください。

※第一次応募により定員に達している場合、第二次応募の受付はおこないません。

当日現地にて受付。

※事前申し込みで定員に達している場合はおこないません。

詳細はこちら:https://www.kitora-kofun.com

「国宝キトラ古墳壁画の公開(第25回)」事務局

TEL:06-6281-3060

※新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき、個別に移動の自粛をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。

【見学される方へのお願い】

・マスク着用でご来場ください。また、手指消毒にご協力ください。

・体調に不安のある方は見学を御遠慮ください。当日受付にて検温・過去2週間の健康状態を確認いたします。

〔参考〕チラシのご案内(4.89 MB)

国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第40回)

国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設において、壁画・石材の修理作業をおこなってきた「修理作業室」を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】2023年1月21日(土)~1月27日(金)9:00~16:30

【場所】国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区内)

西壁女子群像,東壁女子群像,天井星宿図,北壁玄武

(見学用通路の窓ガラス越しでの公開となります。)

文化庁,独立行政法人国立文化財機構(奈良文化財研究所・東京文化財研究所), 国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所,奈良県,明日香村

【入場料】無料(事前申込制)

【第一次応募の受付】インターネット:2022年12月20日(火)10時~12月25日(日)23時59分まで

往復はがき :2022年12月20日(火)~12月25日(日)※当日消印まで有効

【第二次募集の受付】2023年1月5日(木)10時~1月26日(木)17時まで

「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第40回)」事務局ホームページまたは、事務局に連絡の上、定員に達していない日時から御応募ください。

※第一次応募により定員に達している場合、第二次応募の受付はおこないません。

詳細はこちら:https://www.takamatsuzuka-kofun.com

「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第40回)」事務局

TEL:06-6281-3040

※新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき、個別に移動の自粛をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。

【見学される方へのお願い】

・マスク着用でご来場ください。また、手指消毒にご協力ください。

・体調に不安のある方は見学を御遠慮ください。当日受付にて検温・過去2週間の健康状態を確認いたします。

〔参考〕チラシのご案内(1.2MB)

国宝キトラ古墳壁画の公開(第26回)

「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」内 文化庁キトラ古墳壁画保存管理施設で国宝キトラ古墳壁画を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】2023年1月21日(土)~2月19日(日)9:30~16:15

※最終受付は16時です。

※閉室日:2月1日(水)・2月15日(水)

【場所】「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」内 文化庁キトラ古墳壁画保存管理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区内)

【公開する壁画】南壁「朱雀」

【主催】文化庁,独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【入場料】無料(事前申込制)

【第一次応募の受付】インターネット:2022年12月20日(火)10時~12月25日(日)23時59分まで

往復はがき :2022年12月20日(火)~12月25日(日)※当日消印まで有効

【第二次応募の受付】2023年1月5日(木)10時~2月18日(土)17時まで

「国宝キトラ古墳壁画の公開(第26回)」事務局ホームページまたは、事務局に連絡の上、定員に達していない日時から御応募ください。

※第一次応募により定員に達している場合、第二次応募の受付はおこないません。

当日現地にて受付。

※事前申し込みで定員に達している場合はおこないません。

詳細はこちら:https://www.kitora-kofun.com

「国宝キトラ古墳壁画の公開(第26回)」事務局

TEL:06-6281-3060

※新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき、個別に移動の自粛をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。

【見学される方へのお願い】

・マスク着用でご来場ください。また、手指消毒にご協力ください。

・体調に不安のある方は見学を御遠慮ください。当日受付にて検温・過去2週間の健康状態を確認いたします。

〔参考〕チラシのご案内(5.6MB)

交通アクセス情報の変更

奈良交通「飛鳥キトラ線」(飛鳥駅~キトラ)は12月1日より廃止となりました。「あすかデマンド乗合交通」、タクシー等をご利用ください。