催し物 2012年度 Events

展覧会

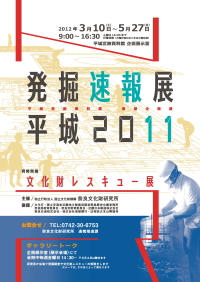

平城宮跡資料館春期企画展「発掘速報展平城2011/文化財レスキュー展」

毎年恒例の「発掘速報展」では、本年度調査した3つの遺跡(平城宮東院地区、興福寺北円堂院、平城京左京三条一坊一・二坪)を、解説します。会場に足を踏み入れると、床には発掘現場の1/10の大きな遺構平面図が!発掘調査員になったつもりで、図面の上を歩きまわってみて下さい。

同時開催の「文化財レスキュー展」では、東日本大震災で被災した文化財の救済事業について展示します。現地での救援活動や現在も続く保存処理など、救済にあたった奈文研職員の声を交えながらご紹介します。

2012年3月10日(土)~5月27日(日)

月曜休館。月曜が祝日の場合は火曜日休館。

9:00~16:30(入館は16:00まで)

【開催会場】平城宮跡資料館 企画展示室

【ギャラリートーク】会期中毎週金曜日14:30~ ※5/4は除く

研究員が会場で発掘調査や文化財レスキューの解説をします

TEL 0742-30-6753(奈良文化財研究所連携推進課)

藤原宮跡資料室「埋もれた大宮びとの横顔―藤原宮東面北門周辺出土の木簡」

平成24年1月、都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)史料研究室は、藤原宮跡出土木簡の正報告書としては3冊目にあたる『藤原宮木簡三』を刊行いたしました。シリーズとして

は、32年ぶりの刊行で、ここには、藤原宮東面北門付近から出土した木簡2900点余のうち、1文字以上釈読できた611点を収録しております。

当研究所では、木簡は、正報告書を刊行したものから順次保存処理を行っております。 このたび、『藤原宮木簡三』に掲載した木簡から40点を厳選し、保存処理前の水漬け状態

をご覧いただくため、展示を企画いたしました。今回展示する木簡は、著名な人名の記されたもの、宮内省・中務省とその被管官司にかかわるものや、贄などと推測される豊かな

食材の付札など、藤原宮の時代を垣間見るに相応しい優品です。

この企画展示は、当研究所の60周年を記念し、また、藤原宮跡資料室の土日祝日開室に因んで行うものです。若草の萌え出す飛鳥・藤原の地へ、是非、お越しください。

2012年4月7日(土)~5月6日(日)

※会期を2期に分け、2週間ごとに展示替えを行います

奈良文化財研究所都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)藤原宮跡資料室

【ギャラリートーク】研究員によるギャラリートークを開催します(予約不要)

4月14日(土)、28日(土)、5月5日(土) いずれも13:30~

634-0025 橿原市木之本町94-1

電話0744-24ー1122、FAX0744-21-639

藤原宮跡出土木簡40点(実物の展示を予定)

藤原宮東面外濠SD170出土土器、同東面内濠SD2300出土土器

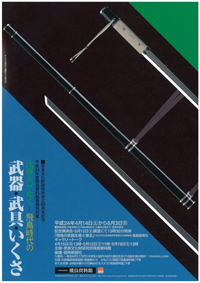

飛鳥資料館春期特別展「比羅夫がゆく‐飛鳥時代の武器・武具・いくさ‐」

飛鳥に政権が置かれた7世紀は、中国的な中央集権国家樹立をめぐる動乱の時代でもありました。百済をめぐる唐・新羅との戦い、版図拡大の過程での蝦夷や粛慎ら北方集団との紛争、さらに古代史上最大の内乱である壬申の乱など、さまざまないくさがおこなわれます。また、律令制の導入にともなって、身分を象徴するかざりとしての武器を身につける制度が唐より持ち込まれました。この結果、7世紀には、日本の武器・武具に大きな画期が生じたとされます。

そうした、この時代、朝鮮半島や北方でのいくさに一人の将軍が関わったことが日本書紀に記載されています。阿倍引田臣比羅夫です。今回、近年、資料の蓄積が進む出土武器・武具を展示するとともに、彼がみたであろう北方地域、大陸のものとの比較や唐より新しく伝わった武器のあり様を示す資料を通じて、飛鳥時代の武器と武具、そして戦いの特徴を考察します。

2012年4月14日(土)~6月3日(日)

【場所】飛鳥資料館 特別展示室

【時間】午前9時~午後4時30分(入館は午後4時まで)

【料金】一般260円(170円) 大学生130円(60円) 高校生および18歳未満は無料

※( )は20名以上の団体

読売新聞社

【主な展示品】 ■飛鳥寺塔心礎出土挂甲(奈良文化財研究所飛鳥資料館)■キトラ古墳石室出土刀装具(奈良文化財研究所)

■岩内一号墳出土銀線蛭巻大刀(御坊市教育委員会)

■稲古舘古墳出土装飾大刀(須賀川市教育委員会)

■西島松5遺跡出土品(北海道埋蔵文化財センター・恵庭市教育委員会) 【記念講演会】

日時:5月12日(土) 午後1時30分開演

場所:飛鳥資料館講堂

「飛鳥の武器生産と東北」

文化庁文化財部美術学芸課文化財調査官 豊島 直博氏

*事前申し込み不要

●研究員が特別展のみどころを解説します

日時:第1回:4月15日(日) 午後1時~2時

第2回:5月12日(土) 午前11時~12時

第3回:5月19日(土) 午後1時~2時

場所:飛鳥資料館

*事前申し込み不要

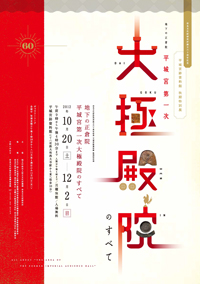

平城宮跡資料館秋期特別展「地下の正倉院 平城宮第一次大極殿院のすべて」

秋は正倉院展の季節です。奈良文化財研究所 平城宮跡資料館では、奈良国立博物館でおこなわれる正倉院展の時期にあわせて、『地下の正倉院展』を開催します。6回目となる今年は奈良文化財研究所創立60周年を記念して、当研究所が1959年以来、50年かけておこなった平城宮第一次大極殿院地区の発掘調査成果をギュッと凝縮してお見せいたします。

【会期】2012年10月20日(土)~12月2日(日) 月曜休館

【開館時間】9:00~16:30(入館は16:00まで)

【開催会場】平城宮跡資料館 企画展示室

【展示期間】会期中、木簡の展示替えを2回行います。

Ⅰ期:10月20日(土)~11月4日(日)

Ⅱ期:11月6日(火)~11月18日(日)

Ⅲ期:11月20日(火)~12月2日(日)

■ 東楼出土柱根(平城宮最大径)

■ 暗渠出土木樋(長さ7.4m)

■ 磚積擁壁模型

■「西宮」周辺出土百萬塔未成品 【ギャラリートーク】

第1回:10月26日(金)

第2回:11月2日(金)

第3回:11月9日(金)

第4回:11月16日(金)

第5回:11月22日(木)この回のみ木曜開催です!

第6回:11月30日(金)

各回14:30~ 事前申し込み不要

TEL 0742-30-6753(奈良文化財研究所連携推進課)

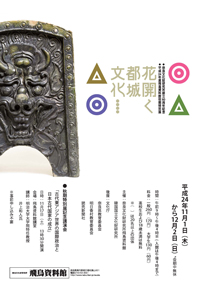

飛鳥資料館秋期特別展「花開く都城文化」

本年、私たち奈良文化財研究所は創立60周年を迎えました。 その歩みのなかで、私たちは、海外の研究機関や研究者との学術交流に も力を注いできました。なかでも、韓国との古代都城制研究は、

私たちが進めてきた海外共同研究の中心となるもので、もっとも長く 続けられ、数多くの成果を上げています。今回、そうした韓国 との共同研究のカウンターパートナーである、韓国国立文化財研究所とともに、私たちが進めてきた古代都城

制に関わる国際共同研究の成果とその研究最前線を借用した多くの文化財の展示によって皆様に紹介いたします。

まことに遺憾ではありますが、当初日中韓展として準備を進めてきた本展ですが、中国からの展示品の借用が困難な状況となったため、この度、日韓展として開催することとなりました。

2012年11月1日(木)~12月2日(日) *会期中無休

※11月1日午前10時より開幕式をとり行います。9:45から10:20にかけて特展第一会場の観覧をお待ち頂く事になりますのでご了承ください。

【開館時間】9:00~16:30(入館は16:00まで)

【開催会場】飛鳥資料館

【料金】一般260円(170円) 大学生130円(60円)

高校生および18歳未満は無料 ※( )は20名以上の団体

■慶州九黄洞苑池出土品(韓国国立慶州文化財研究所蔵)

■慶州龍江洞古墳出土品(韓国国立慶州博物館所蔵)

■明日香村キトラ古墳石室出土品(奈良文化財研究所保管)

■奈良市興福寺南大門跡出土鎮壇具(興福寺所蔵、奈良文化財研究所保管)

他 【秋期特別展記念講演会】

日時:11月17日(土)

時間:午後1時30分開演

会場:飛鳥資料館講堂

「古代東アジア世界の国際政治と日本古代国家の成立」

明治大学大学院特任教授 井上和人氏

*事前申し込み不要

飛鳥資料館冬期企画展「飛鳥の考古学2012」

飛鳥地域の遺跡や遺物に関する発掘や研究の成果を多くの方々にいち早く紹介する恒例の冬期企画展「飛鳥の考古学」。

今回紹介する平成23年度の発掘調査は、床面の棺台痕跡や石室構造の詳細を明らかにしたキトラ古墳石室の再調査、高さ3m以上の巨大な石組が姿を現した飛鳥京跡苑池の発掘調査、様々な歴史的事件の舞台となった「槻の樹の広場」の一部と思われる遺構が検出された飛鳥寺西方遺跡の発掘調査など。また、水落遺跡や坂田寺跡の過去の発掘調査で出土した遺物を対象として実施された新たな調査研究の大変興味深い成果も展示。

さらに、今回は、ミニ・テーマ展示「渡来系氏族の奥津城」も企画。このたび国史跡に指定することが決まった与楽古墳群の与楽鑵子塚古墳や真弓鑵子塚古墳など、最近、とみに蓄積している飛鳥の地に移り住んだ渡来系の人々の古墳の調査と研究の成果を御覧下さい。

2013年2月2日(土)~3月3日(日)

※2月4日、12日、18日、25日は休館 (2月3日(日)は無料入館日)

飛鳥資料館 特別展示室

【開館時間】9:00~16:30(入館は16:00まで)

【料金】一般260円(170円) 大学生130円(60円)

高校生および18歳未満は無料 ※( )は20名以上の団体

飛鳥資料館・奈良県立橿原考古学研究所・明日香村教育委員会

【共催】橿原市教育委員会・高取町教育委員会

【主な展示品】 ■キトラ古墳(飛鳥・藤原135次)石室出土品(奈良文化財研究所)■坂田寺跡出土三彩(奈良文化財研究所)

■飛鳥京跡苑池(170次)出土土器(橿原考古学研究所)

■飛鳥寺西方遺跡出土軒瓦・土器・凝灰岩(明日香村教育委員会)

■菖蒲池古墳出土土器(橿原市教育委員会)

■与楽鑵子塚古墳出土馬具・釣針・土器など(高取町教育委員会)

平城宮跡資料館春期企画展「発掘速報展平城2012」

毎年恒例の「発掘速報展」では、本年度調査した3つの遺跡(平城京左京三条一坊一・二坪、薬師寺食堂、法華寺周辺)の調査成果を報告します。今回の発掘速報展のテーマは、"発掘調査員の頭の中を旅する!"。会場内を発掘調査員の思考をたどるように歩み、遺跡を解明する気分を味わってみてください。

【会期】2013年3月16日(土)~6月2日(日)

※月曜休館。月曜が祝日の場合は火曜日休館

平城宮跡資料館 企画展示室

【開館時間】9:00~16:30(入館は16:00まで)

【ギャラリーイベント】会期中毎週金曜日14:30~ ※5/3は除く

※テーマは予告なしに変更することがあります

- 3月22日

- 展示全体解説

- 3月29日

- 春休み!こどもクイズ大会

- 4月5日

- 春休み!こどもクイズ大会

- 4月12日

- 平城京左京三条一坊一・二坪

- 4月19日

- 展示全体解説

- 4月26日

- 法華寺周辺

- 5月10日

- 平城京をもっと知りたい!大人クイズ大会

- 5月17日

- 薬師寺食堂

- 5月24日

- 平城京左京三条一坊一・二坪

- 5月31日

- 展示全体解説

TEL 0742-30-6753(奈良文化財研究所連携推進課)

講演会

第110回公開講演会

平成24年6月30日(土)午後1時00分~

【場所】奈良市佐紀町 平城宮跡資料館 講堂

(近鉄西大寺駅下車 東へ徒歩10分)

※専用駐車場はありません。公共交通機関でお越し下さい。

先着 250名(事前申込み順)受付を終了しました。

【テーマ】関西の近代和風建築と庭園

【演題・講演者】◎「太安萬侶と硯」

所長 松村 恵司

◎「古社寺修理技師たちの近代和風建築」

遺構研究室 研究員 鈴木 智大

◎「関西の風土と近代和風庭園」

遺構研究室 研究員 高橋 知奈津

読売新聞社

【申込み方法】住所、氏名、年齢、電話番号、を明記の上、E-mail:kouenkai☆nabunken.go.jp(☆を@に変えてください。)

又は『FAX0742-30-6750』へお申し込みください。

追って、参加の可否を回答いたしますので、FAXでお申し込みの場合は, 必ず返信用のFAX番号をご記入ください。

●先着250名様で申込を締め切らせていただきます。あしからず、ご了解くださいますようお願いいたします。

●メール1送信につきお一人さまのお申し込みでお願いします。

同じメールアドレスを使って複数のお申し込みをしていただいても差し支えありませんが、

1送信につきお一人さまでお願いします。

奈良文化財研究所 研究支援推進部連携推進課 広報企画係

E-mail:kouenkai☆nabunken.go.jp(☆を@に変えてください。)

Tel 0742-30-6753 Fax 0742-30-6750

特別講演会「遺跡をさぐり、しらべ、いかす―奈文研60年の軌跡と展望―」

2012年10月6日(土)10:00~16:30

【場所】一橋大学 一橋講堂

(東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター内)

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所

【後援】文化庁、奈良県教育委員会、奈良市教育委員会、読売新聞社

【定員】400名(参加費無料、事前申込み制)

【プログラム】| 10:00~10:10 | 主催者挨拶 松村 恵司(所長) |

|---|---|

| 10:10~10:55 | 発掘が塗りかえる古代史 -都城の発掘調査60年- 渡辺 丈彦(都城発掘調査部主任研究員) |

| 11:00~11:45 | 古寺社の古文書が語りだす歴史 -南都の古文書調査から- 吉川 聡(文化遺産部歴史研究室長) |

| 休憩 | |

| 13:00~13:45 | 掘らずに土の中をみる -遺跡探査の応用と成果- 金田 明大(埋蔵文化財センター主任研究員) |

| 13:50~14:35 | 文化遺産を守り伝える科学技術 -伝統の技と科学の力- 高妻 洋成(埋蔵文化財センター保存修復科学研究室長) |

| 休憩 | |

| 14:50~15:35 | 遺跡を現在に活かし、未来に伝える -平城宮跡の保存と整備- 平澤 毅(文化遺産部遺跡整備研究室長) |

| 15:40~16:25 | 海外の遺跡をまもる -国際協力としての文化遺産保護- 石村 智(企画調整部国際遺跡研究室研究員) |

| 16:25~16:30 | 閉会挨拶 |

| ※プログラムは都合により一部変更となる場合がございます。 | |

シンポジウム事務局(株式会社クバプロ内)

郵便番号102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-15 UEDAビル6F

TEL:03-3238-1689 FAX:03-3238-1837

E-mail:nabunken_tokyo☆kuba.jp(☆を@に変えてください。)

ホームページ上 のお申し込みフォームにて事務局までお申し込みください。

特別サイトはこちらへ日中韓国際講演会「日中韓 古代都城文化の潮流―奈文研60年 都城の発掘と国際共同研究―」

2012年10月20日(土)10:00~16:30

【場所】なら100年会館中ホール

(奈良市三条宮前町7-1)

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所

【後援】文化庁、奈良県教育委員会、奈良市教育委員会、読売新聞社、近畿日本鉄道株式会社、奈良交通株式会社

【定員】400名(参加費無料、事前申込み制)

【プログラム】| 10:00~10:10 | 主催者挨拶 松村 恵司(所長) |

|---|---|

| 10:10~11:00 | 飛鳥から藤原京そして平城京へ 小澤 毅(埋蔵文化財センター遺跡・調査技術研究室長) |

| 11:10~12:00 | 出土文字資料からみた平城京の役所と暮らし 渡辺 晃宏(都城発掘調査部史料研究室長) |

| 休憩 | |

| 13:00~14:00 | 北魏洛陽宮城中枢南部の発掘調査 銭 国祥(中国社会科学院 考古研究所研究員) |

| 14:10~15:10 | 新羅王京の都市構造と発展過程 黄 仁鎬(国立扶余文化財研究所 学芸研究室長) |

| 休憩 | |

| 15:30~16:30 | 国際共同研究事業の紹介・質疑応答・講評 進行・講評:深澤 芳樹(副所長) 参加者:小澤 毅、渡辺 晃宏、銭 国祥、黄 仁鎬、 今井 晃樹(都城発掘調査部主任研究員)、 青木 敬(都城発掘調査部考古第二研究室研究員) |

| ※プログラムは都合により一部変更となる場合がございます。 | |

シンポジウム事務局(株式会社クバプロ内)

郵便番号102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-15 UEDAビル6F

TEL:03-3238-1689 FAX:03-3238-1837

E-mail:nabunken_nara☆kuba.jp(☆を@に変えてください。)

ホームページ上 のお申し込みフォームにて事務局までお申し込みください。

特別サイトはこちらへ第111回公開講演会

平成24年11月3日(土)午後1時00分~

【場 所】奈良市佐紀町 平城宮跡資料館 講堂

(近鉄西大寺駅下車 東へ徒歩10分)

※専用駐車場はありません。公共交通機関でお越し下さい。

先着 250名(事前申込み順)

【テーマ】奈文研における自然科学の役割

【演題・講演者】◎特別講演「和同開珎は「カイホウ」か「カイチン」か」

所長 松村 恵司

◎「古代都城における動物利用」

環境考古学研究室 研究員 山﨑 健

◎「水分移動解析による遺構の露出展示保存法の検討」

保存修復科学研究室 研究員 脇谷 草一郎

読売新聞社

【申込み方法】住所、氏名、年齢、電話番号、を明記の上、E-mail:kouenkai☆nabunken.go.jp(☆を@に変えてください。)

又は『FAX0742-30-6750』へお申し込みください。

追って、参加の可否を回答いたしますので、FAXでお申し込みの場合は, 必ず返信用のFAX番号をご記入ください。

●先着250名様で申込を締め切らせていただきます。あしからず、ご了解くださいますようお願いいたします。

●メール1送信につきお一人さまのお申し込みでお願いします。

同じメールアドレスを使って複数のお申し込みをしていただいても差し支えありませんが、

1送信につきお一人さまでお願いします。

奈良文化財研究所 研究支援推進部連携推進課 広報企画係

E-mail:kouenkai☆nabunken.go.jp(☆を@に変えてください。)

Tel 0742-30-6753 Fax 0742-30-6750

現地説明会

平城京跡左京三条一坊一坪の発掘調査(平城第491次発掘調査)の現地説明会

2012年6月23日(土)13:30~ 1回実施 ※小雨決行

【場所】発掘調査現場(奈良市二条大路南3丁目地先 朱雀門南東側)

※地図へのリンクはこちら

・近鉄大和西大寺駅北口から東へ徒歩約30分

・近鉄新大宮駅より西へ徒歩約20分

・近鉄奈良駅より、奈良交通バス『学園前駅行き』で『二条大路南四丁目』下車北へ徒歩5分(本数が少ないのでご注意ください)

※駐車場はございませんので車でのご来場はご遠慮ください。

【報告者】都城発掘調査部 史料研究室 研究員 山本 祥隆

【お問い合わせ先】奈良文化財研究所 研究支援推進部 研究支援課

〒630-8577 奈良県奈良市二条町2-9-1

TEL:0742-30-6737

heijo☆nabunken.go.jp(☆を@に変更してください)

平城京跡左京三条一坊一・二坪の発掘調査(平城第495次発掘調査)の現地説明会

2012年9月15日(土)13:30~ 1回実施 ※小雨決行

【場所】発掘調査現場(奈良市二条大路南3丁目地先 朱雀門南東側)

※地図へのリンクはこちら

・近鉄大和西大寺駅北口から東へ徒歩約30分

・近鉄新大宮駅より西へ徒歩約20分

・近鉄奈良駅より、奈良交通バス『学園前駅行き』で『二条大路南四丁目』下車北へ徒歩5分(本数が少ないのでご注意ください)

※駐車場はございませんので車でのご来場はご遠慮ください。

【報告者】都城発掘調査部 考古第三研究室 研究員 川畑 純

【お問い合わせ先】奈良文化財研究所 研究支援推進部 研究支援課

〒630-8577 奈良県奈良市二条町2-9-1

TEL:0742-30-6737

heijo☆nabunken.go.jp(☆を@に変更してください)

藤原宮朝堂院朝庭の発掘調査(飛鳥藤原第174次調査)の現地見学会

2012年11月23日(金)13:30~ 1回実施 ※小雨決行

【場所】発掘調査現場(奈良県橿原市高殿町)

※地図へのリンクはこちら

近鉄大阪線「耳成(みみなし)」駅南口から南へ徒歩約25分

※駐車場はございませんので、車でのご来場はご遠慮ください。

※現場周辺の畦道や水田を通ることはご遠慮下さい。

【報告者】

都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)主任研究員 今井 晃樹・森川 実

【お問い合わせ先】奈良文化財研究所 研究支援推進部 研究支援課

〒630-8577 奈良県奈良市二条町2-9-1

TEL:0742-30-6737

heijo☆nabunken.go.jp(☆を@に変更してください)

当日は0744-24-1122までお問い合わせください。

薬師寺食堂跡発掘調査(平城第500次調査)の現地説明会

2013年1月26日(土)13:30~ 1回行います ※小雨決行

【場所】法相宗大本山薬師寺(奈良市西ノ京町457)食堂跡(発掘調査現場)

※地図へのリンクはこちら

・近鉄橿原線 西ノ京駅下車すぐ

・奈良交通バス 近鉄奈良駅より97系統

「法隆寺前(薬師寺駐車場)行き」乗車「薬師寺駐車場」下車すぐ (本数が少ないのでご注意ください)

都城発掘調査部 考古第三研究室 研究員 石田 由紀子

【お問い合わせ先】奈良文化財研究所 研究支援推進部 研究支援課

〒630-8577 奈良県奈良市二条町2-9-1

TEL:0742-30-6737

heijo☆nabunken.go.jp(☆を@に変更してください)

平城宮跡東院地区の発掘調査(平城第503次調査)の現地説明会

2013年3月30日(土)13:30~ 1回行います ※小雨決行

【場所】発掘調査現場

※地図へのリンクはこちら

近鉄 大和西大寺駅 北口より東へ徒歩約30分 又はJR奈良駅行きバス『平城宮跡』下車南へ徒歩10分

【報告者】都城発掘調査部 考古第二研究室 研究員 小田裕樹

【お問い合わせ先】奈良文化財研究所 研究支援推進部 研究支援課

〒630-8577 奈良県奈良市二条町2-9-1

TEL:0742-30-6737

heijo☆nabunken.go.jp(☆を@に変更してください)

研究集会

古代官衙・集落研究会 第16回研究集会

塩は人間の生命維持に不可欠で、さらに牛馬の飼育にも欠かせない。一方、日本の場合は塩の生産は海岸部に限られ、内陸部では生産地から運び込む必要がある。塩の流通と分配は内陸地域にとっては重要課題である。武田信玄と上杉謙信の「敵に塩を送る」という故事は、こうした事実を如実に示している。一方、労働を集約して大規模な塩生産を行うためには、技術や労働力・燃料の確保など、多様な条件を整える必要がある。古代社会においても、当然こうした問題は存在した。塩の統御は古代国家にとって一大課題であった。

そこで今回の研究集会では、日本古代の塩の生産・流通の実相の検討を行い、官衙や集落が果たした役割やその違い等を考えていきたい。

2012年12月7日(金)・8日(土)

【日程】| 12月7日(金) | ||

|---|---|---|

| 13:00~13:10 | 開会挨拶 | |

| 13:10~14:20 | 古代の製塩と流通を巡る課題 | 馬場 基(奈良文化財研究所) |

| 14:20~15:20 | 瀬戸内の製塩と流通 | 羽鳥 幸一(防府市教育委員会) |

| 15:20~15:30 | 休憩 | |

| 15:30~16:30 | 東海の製塩と流通 | 新名 強(斎宮歴史博物館) |

| 16:30~17:30 | 東北の製塩と流通 | 高橋 透(多賀城跡調査研究所) |

| 12月8日(土) | ||

| 9:30~10:30 | 若狭・北陸の製塩と流通 | 松葉 竜司(美浜町教育委員会) |

| 10:30~11:30 | 都城とその周辺の塩 | 神野 恵(奈良文化財研究所) |

| 11:30~11:50 | コメント | 森 泰通(豊田市教育委員会) |

| 11:50~12:00 | 事実関係確認・質問票記入 | |

| 12:00~13:00 | 昼食・休憩 | |

| 13:00~15:40 | 討論 | 司会:金田 明大(奈良文化財研究所) |

| 15:40~ | 閉会挨拶 | |

| ※報告題目は仮題ですので、変更する場合もあります。 | ||

平城宮跡資料館講堂(奈良市佐紀町)(近鉄西大寺駅下車・東へ徒歩10分)

【情報交換会】日時:12月7日(金)18:00~19:30 参加費:4,000円程度

※情報交換会の参加は任意です。

※研究会会場での情報交換会を予定しております。

・地方公共団体職員・大学教員等の研究者を対象とします。

・参加希望者は、郵便番号・住所・氏名・所属・電話・FAX番号・Eメールアドレス、8日の昼食弁当(1,000円)の注文の有無、情報交換会参加の有無を明記のうえ、事務局にEメールまたは郵送・FAXにてお申し込み下さい。11月16日(金)までにお申し込みいただきますようお願いします。

・なお、参加申込書 にご記入いただきました内容につきましては、受付・名札作成等研究集会の事務作業以外には使用いたしません。

・埋蔵文化財センター研修棟宿泊施設には宿泊できません。宿泊の手配は各自でお願いします。

古代官衙・集落研究会事務局 馬場 基・青木 敬・小田 裕樹・海野 聡

〒630-8577 奈良県奈良市二条町2-9-1

FAX 0742-30-6830 E-mail:kanga☆nabunken.go.jp(☆を@に変更してください)

»参加申込書(72KB)»参加申込書(24KB)

文化的景観研究集会(第5回)

文化的景観のつかい方

【開催期日】2012年12月14日(金)~15日(土)

【開催会場】現地見学会:重要文化的景観「近江八幡の水郷」

研究集会:滋賀県立安土城考古博物館セミナールーム

※PDFを参照 (406KB)

現地見学会:先着 50名 締め切りました

研究集会:先着 140名 締め切りました

参加申込書 (128KB)に必要事項をご記入の上、FAX・郵送・メールにてご返信ください。申込締切は11月30日とします。

【プログラム】研究集会プログラム (406KB) 情報交換会のご案内 (675KB)

【申込・問い合わせ先】奈良文化財研究所 文化遺産部 景観研究室

〒630-8577 奈良県奈良市二条町2-9-1

TEL:0742-30-6816 FAX:0742-30-6841

keikan☆nabunken.go.jp(☆を@に変更してください)

遺跡等マネジメント研究集会

奈良文化財研究所では、平成24年度の遺跡等マネジメント研究集会(第2回)を 下記の要領で開催いたします。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

【テーマ】パブリックな存在としての遺跡・遺産

【開催期日】2012年12月21日(金)午後1時00分より

2012年12月22日(土)午後4時まで(目途)

平城宮跡資料館講堂(奈良市佐紀町)(近鉄西大寺駅下車・東へ徒歩10分)

※地図参照 (541KB)

先着 200名(事前申込み順、申込受付目安)

【ご案内】(1)ご案内 (117KB)

(2)開催趣旨とプログラム (184KB)

(3)会場案内図 (541KB)

(4)参加申込書 (92KB) 参加申込書 (30KB)

(1)会場設営、資料準備等の事前準備、今後のご案内等のため、一般参加の方は添付の「参加申込書」にご記入の上、郵送又はFAXでお申し込みください。

(2)参加費は無料です。ただし、情報交換会は個人(私費)の会費制としておりますので、あらかじめご承知置きください。

(3)申込締切:2012年12月14日(金)

(4)講演題目等は変更されることがあります。

奈良文化財研究所 文化遺産部 遺跡整備研究室

担当:平澤 毅・青木 達司

〒630-8577 奈良県奈良市二条町2-9-1

電話0742-30-6710 FAX 0742-30-6841

保存科学研究集会2012

古代の繊維-古代繊織技術研究の最近の動向-

本年度の保存科学研究集会は『古代の繊維-古代繊織技術研究の最近の動向-』と題して開催する運びとなりました。

古代の繊維関係の最新の保存科学的研究の動向について情報の交換と討議をおこなう予定です。

2013年1月17日(木)

【開催会場】平城宮跡資料館講堂(奈良市佐紀町)(近鉄西大寺駅下車・東へ徒歩10分)»アクセス

【参加定員】先着100名程度(事前申込順)

【ご案内】(1)ご案内・開催趣旨 (105KB)

(2)プログラム (90KB)

(3)会場案内図 (324KB)

(4)参加申込書 (32KB) ※参加には事前申込が必要です。

【参加申込】(1)国・地方公共団体もしくはそれに準ずる団体に所属する文化財担当職員および日本文化財学会あるいは文化財保存修復学会の会員を対象とします。

(2)参加希望者は、申込書に必要事項をご記入の上、以下の宛先にメール、郵送、FAXにてお申し込みください。»申込書

(3)講演題目等は変更されることがあります。

(4)研究集会終了後の懇親会は、会場を移して行う予定です(事前申込制 別会費)

【申込み・お問い合わせ先】630-8577 奈良市二条町2丁目9-1

奈良文化財研究所 埋蔵文化財センター

保存科学研究集会事務局

FAX 0742-30-6846 TEL 0742-30-6847

E-mail : hozon☆nabunken.go.jp(☆を@に変更してください)

第13回古代瓦研究会シンポジウム

8世紀の瓦づくりⅡ 重圏文系軒瓦の展開

【開催期日】2013年2月2日(土)午後1時より

2013年2月3日(日)午前9時より

平城宮跡資料館講堂(奈良市佐紀町)(近鉄西大寺駅下車・東へ徒歩10分)»アクセス

【ご案内】プログラム (135KB)

【参加申込】・地方公共団体職員・大学教員、学生等の研究者を対象とします。

・事前申込み制、定員100名程度(先着順)とさせていただきます。

・参加希望者は、申込書に必要事項をご記入の上、2013年1月11日(金)までに、以下の宛先にメール、郵送、FAXにてお申し込みください。»申込書 (29KB)

※本申込書にご記入いただいた内容は、本研究会の事務作業以外には使用いたしません。

古代瓦研究会事務局(奈良文化財研究所都城発掘調査部平城地区内) 渡辺 丈彦・石田 由紀子

〒630-8577 奈良県奈良市二条町2-9-1

FAX 0742-30-6830 E-mail : kogaken☆nabunken.go.jp(☆を@に変更してください)

その他

親子のための古代入門教室

奈良文化財研究所は、これまで、様々な方法で研究成果等を発表してきています。

この度、研究所の活動状況の情報発信を充実させるとともに、これからの文化財保護の担い手である子どもが文化財への興味を持つ契機とするため、標記事業を開催いたします。

| 開催時期: | 2012年7月27日(金)(午前9時、午後2時 各1回) |

|---|---|

| 開催場所: | 平城宮跡及びその周辺 |

| 案内者: | 深澤 芳樹(副所長) |

| 参加者資格: | 保護者同伴の中学生以下 |

| 定員: | 20組/回 (複数の子どもの参加可) |

| 参加料: | 無料 |

| プログラム: | 平城宮跡エントランス広場(集合)~ 発掘現場見学(朱雀大路南緑地)~ 朱雀門(復原整備)~ 第一次大極殿(復原整備)~ 第3収蔵庫(遺物整理、保存処理)~ 平城宮跡資料館(展示公開)(解散) |

| 開催時期: | 2012年7月31日(火)(午前10時、午後2時 各1回) |

|---|---|

| 開催場所: | 藤原宮跡及びその周辺 |

| 案内者: | 杉山 洋(都城発掘調査部副部長) |

| 参加者資格: | 保護者同伴の中学生以下 |

| 定員: | 20組/回 (複数の子どもの参加可) |

| 参加料: | 無料 |

| プログラム: | 都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)講堂(集合)・展示室たんけん(展示室) ・遺構表示たんけん(庁舎屋外) ・発掘現場見学(宮朝堂院朝庭) ・都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)(解散) |

| 開催時期: | 2012年8月8日(水)(午後1時~4時半 1回) |

| 開催場所: | 奈良文化財研究所平城資料館小講堂(集合) |

| 案内者: | 吉岡 更紗氏(「染司よしおか」(京都))・深澤副所長 |

| 参加者資格: | 保護者同伴の中学生以下 |

| 定員: | 15組/回 (複数の子どもの参加可) |

| 参加料: | 500円/組 |

| プログラム: | お話「植物染めの世界」 体験「藍染めに挑戦-藍の収穫と生葉染め」 |

2012年7月7日(土)~

※定員に達し次第締め切ります。

『メールjimu☆nabunken.go.jp(☆を@に変えてください)』又は『FAX:0742-30-6750』に、希望する事業名(複数可)及び日時、住所、氏名・年齢(参加者全員)、電話番号、FAX番号(FAXによる申込み者のみ)を明記。

※定員を超える場合は抽選となります。

参加の決定については7月18日(水)までにメール又はFAXでお知らせします。

(抽選の場合は、当選者にのみお知らせします。)

奈良文化財研究所研究支援推進部連携推進課広報企画係

TEL:0742-30-6753