催し物 2017年度 Events

- ■平城宮跡資料館春期企画展「永野太造作品展―草創期の奈文研を支えた写真家―」※終了しました。

- ■飛鳥資料館春期特別展「藤原京を掘る-藤原京の一等地・左京六条三坊の調査-」※終了しました。

- ■平城宮跡資料館夏のこども展示「ナント! すてきな!? 平城生活(ライフ)♪」※終了しました。

- ■飛鳥資料館平成29年度 秋期特別展「高松塚古墳を掘る―解明された築造方法―」※終了しました。

- ■藤原宮跡資料室「飛鳥・藤原地区の最新の調査・研究成果」※終了しました。

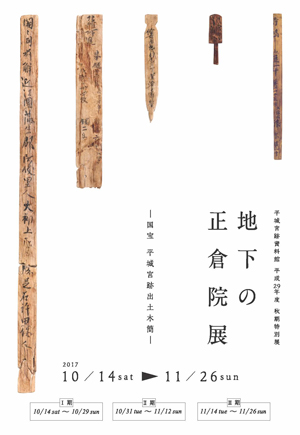

- ■平城宮跡資料館秋期特別展「地下の正倉院展-国宝 平城宮跡出土木簡-」※終了しました。

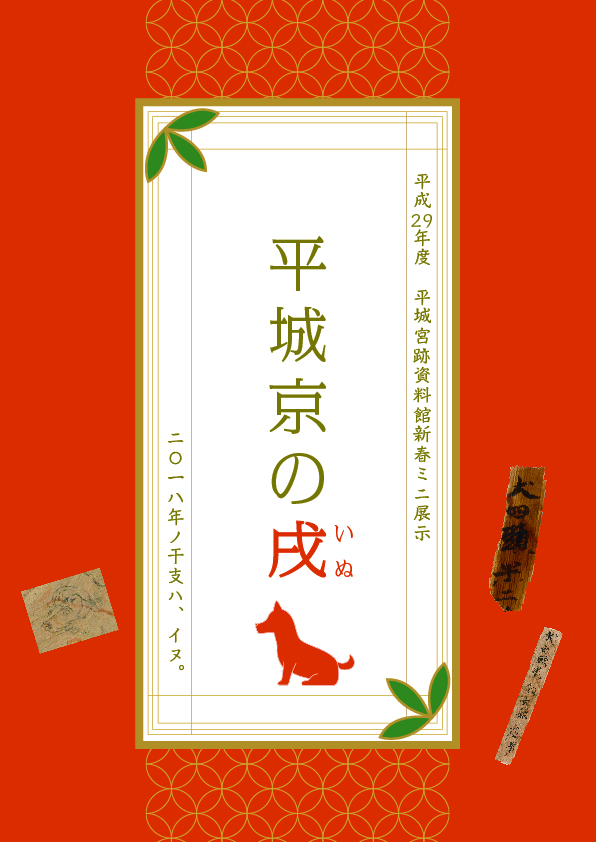

- ■平城宮跡資料館新春ミニ展示「平城京の戌」※終了しました。

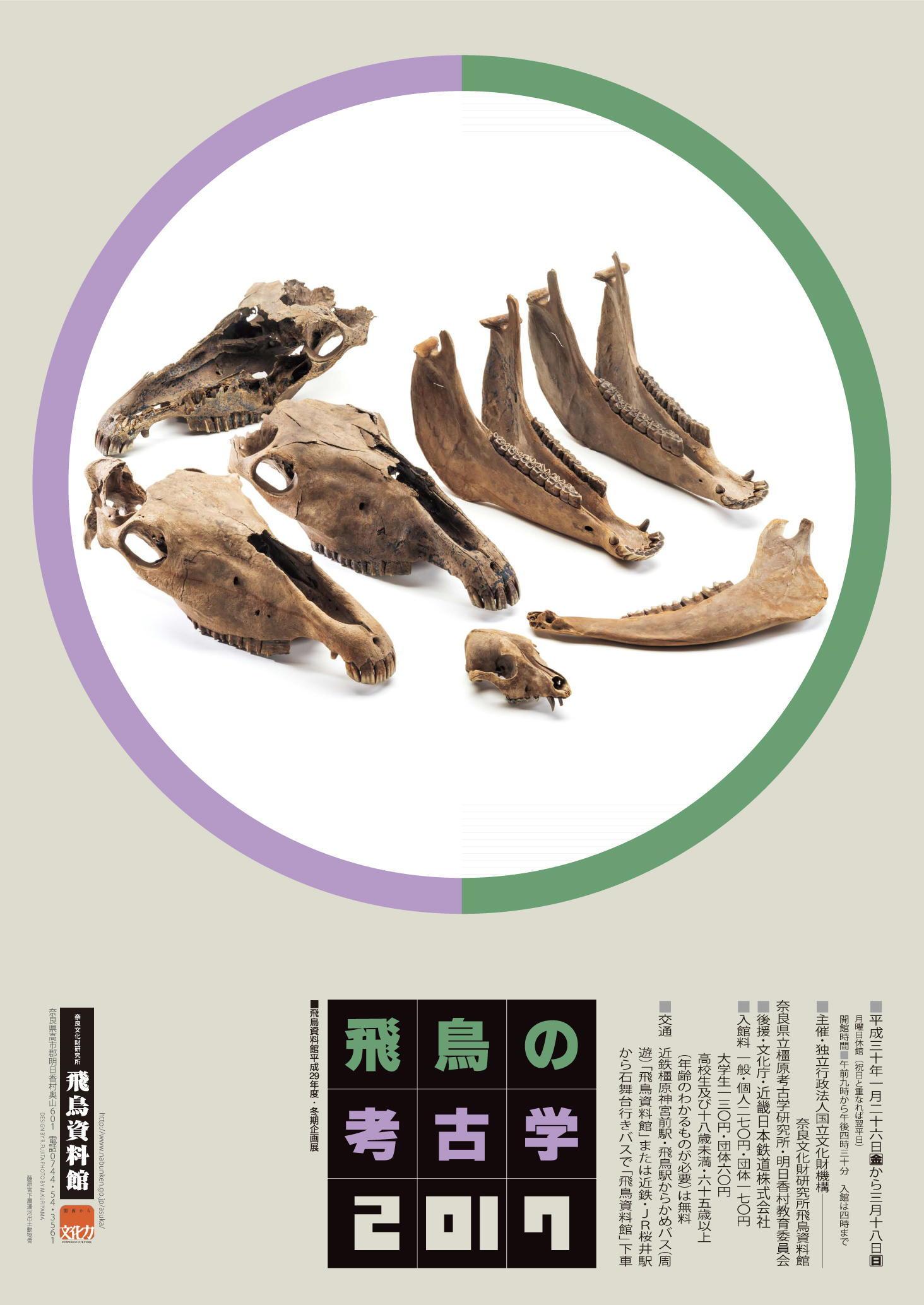

- ■飛鳥資料館冬期企画展「飛鳥の考古学2017」※終了しました。

- ■東大寺東塔院跡発掘調査の現地説明会 ※終了しました。

- ■平城宮跡東院地区の発掘調査(平城第584次調査)※終了しました。

- ■平城宮東院地区の発掘調査(平城第593次調査)※終了しました。

- ■藤原宮大極殿院の発掘調査(飛鳥藤原第195次調査)※終了しました。

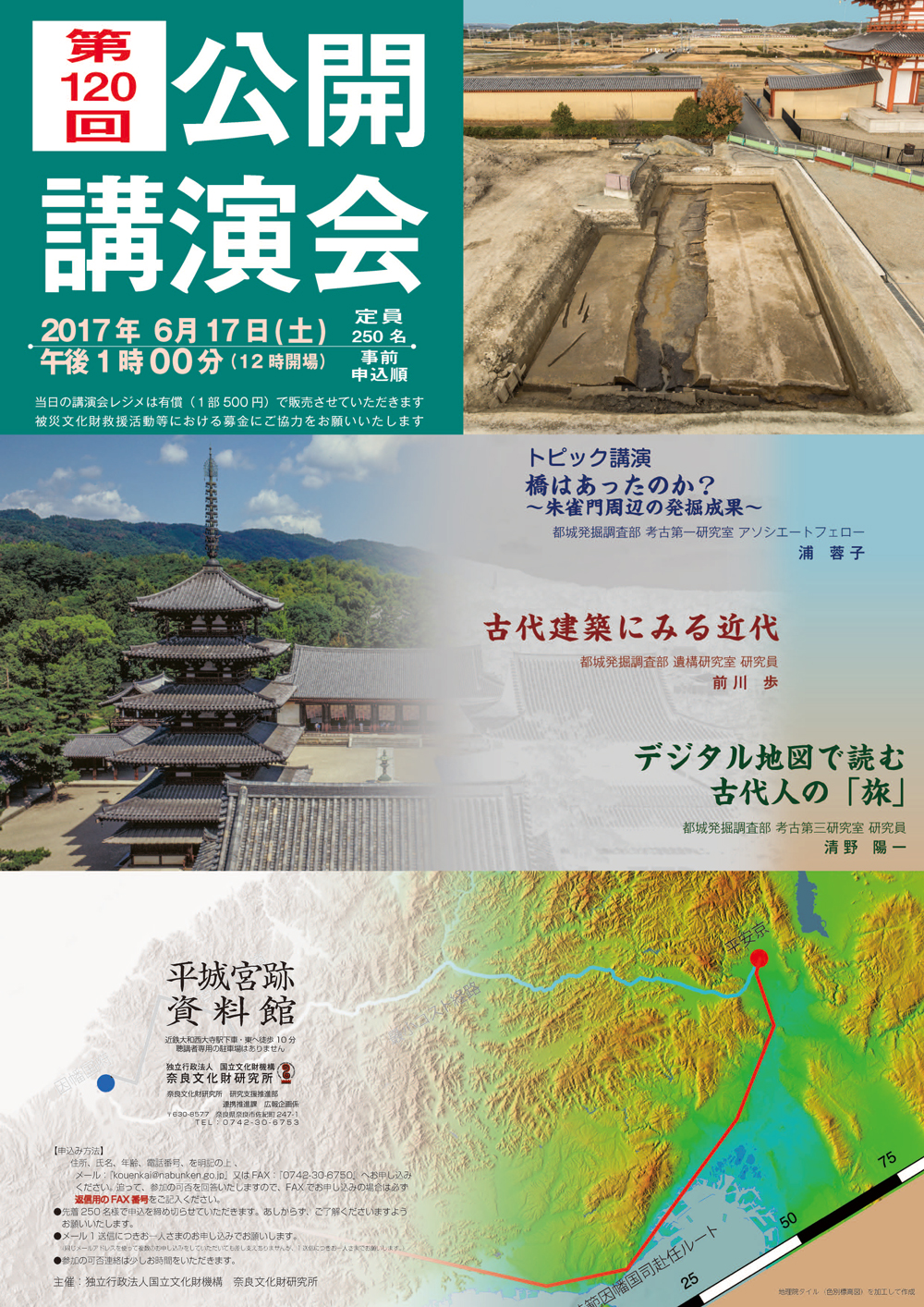

- ■第120回公開講演会 ※終了しました。

- ■第9回東京講演会 ※終了しました。

- ■第121回公開講演会 ※終了しました。

- ■研究するモノに三次元を―考古資料三次元計測Workshopその2 第2回文化財方法論研究会 ※終了しました。

- ■平成29年度 第1回 報告書データベース作成に関する説明会 ※終了しました。

- ■第21回古代官衙・集落研究集会「地方官衙政庁域の変遷と特質」 ※終了しました。

- ■文化的景観研究集会(第9回) ※終了しました。

- ■平成29年度 第2回 報告書データベース作成に関する説明会 ※終了しました。

- ■平成29年度 遺跡整備・活用研究集会 ※終了しました。

- ■平成29年度 第3回 報告書データベース作成に関する説明会 ※終了しました。

- ■平成29年度 第4回 報告書データベース作成に関する説明会 ※終了しました。

- ■第18回古代瓦研究会シンポジウム ※終了しました。

- ■平成29年度 第5回 報告書データベース作成に関する説明会 ※終了しました。

- ■中央アジア旧石器研究集会「カザフ平原から古日本列島へ:ユーラシア広域編年の可能性」※終了しました。

- ■保存科学研究集会2017「金属製遺物の調査・研究に関する最近の動向」※終了しました。

- ■国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第17回) ※終了しました。

- ■キトラ古墳壁画の公開(第3回) ※終了しました。

- ■国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第18回) ※終了しました。

- ■キトラ古墳壁画の公開(第4回) ※終了しました。

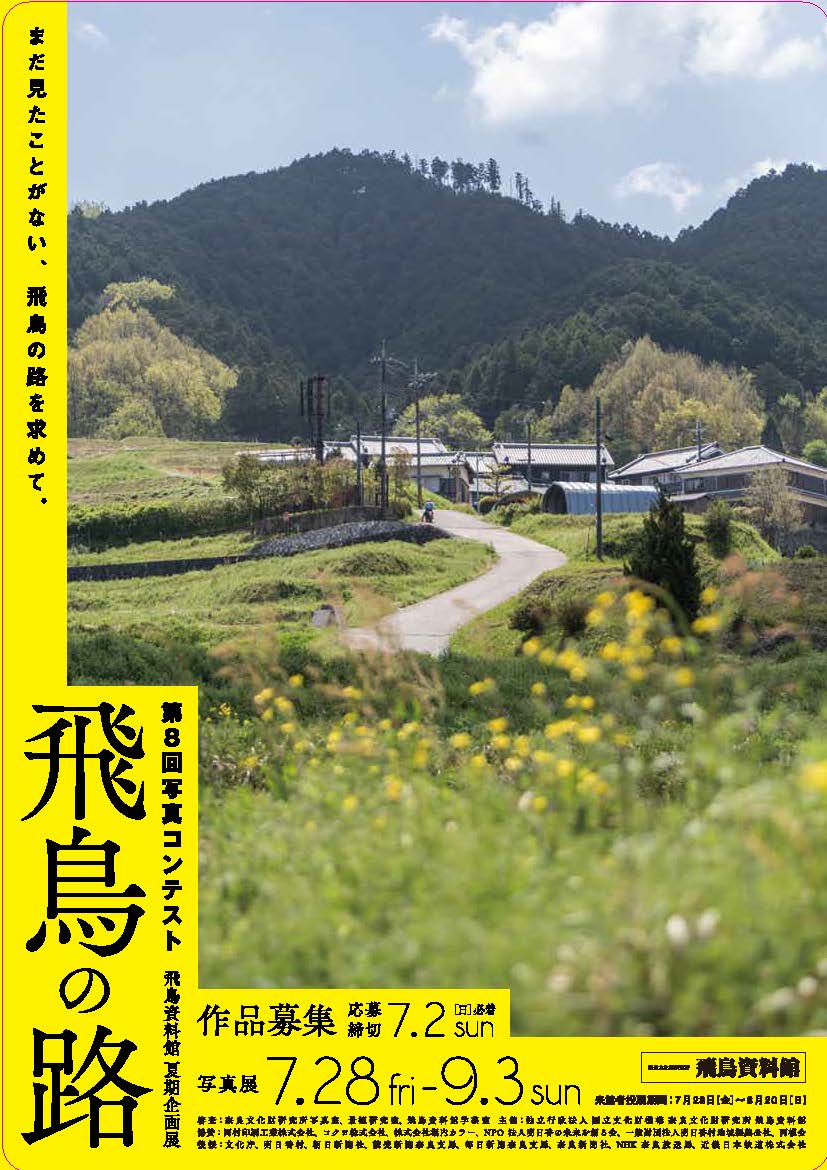

- ■飛鳥資料館夏期企画展 第8回写真コンテスト「飛鳥の路」 ※終了しました。

- ■「奈良の都の木簡に会いに行こう!」(日本学術振興会 ひらめき★ときめきサイエンスプログラム) ※終了しました。

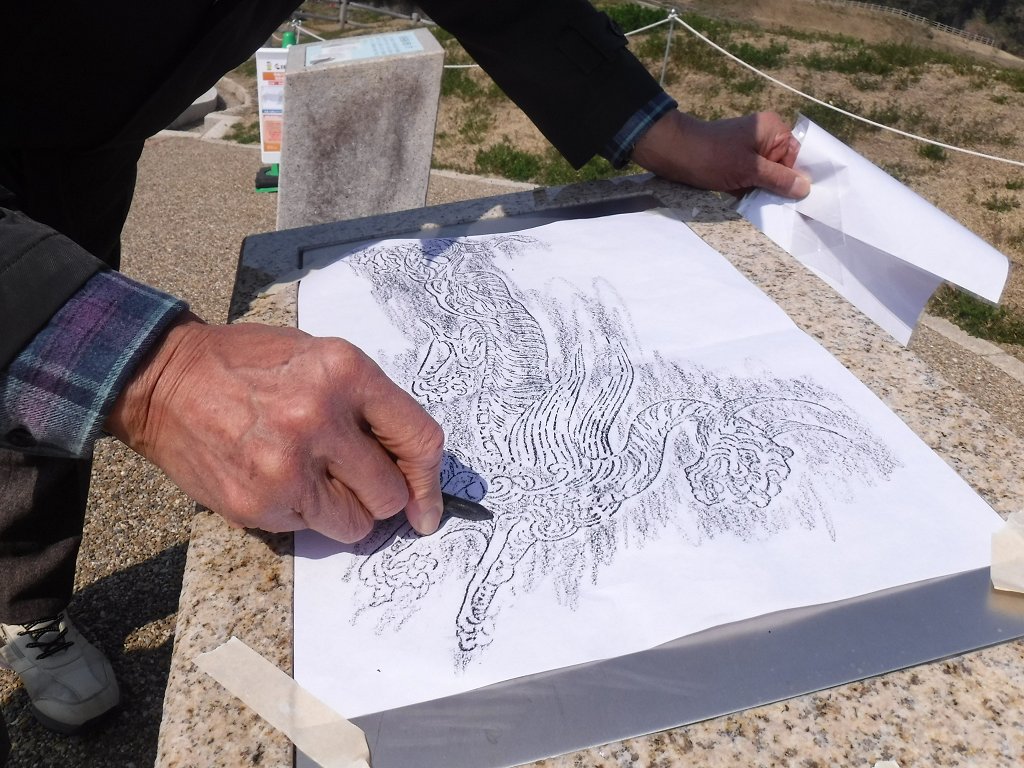

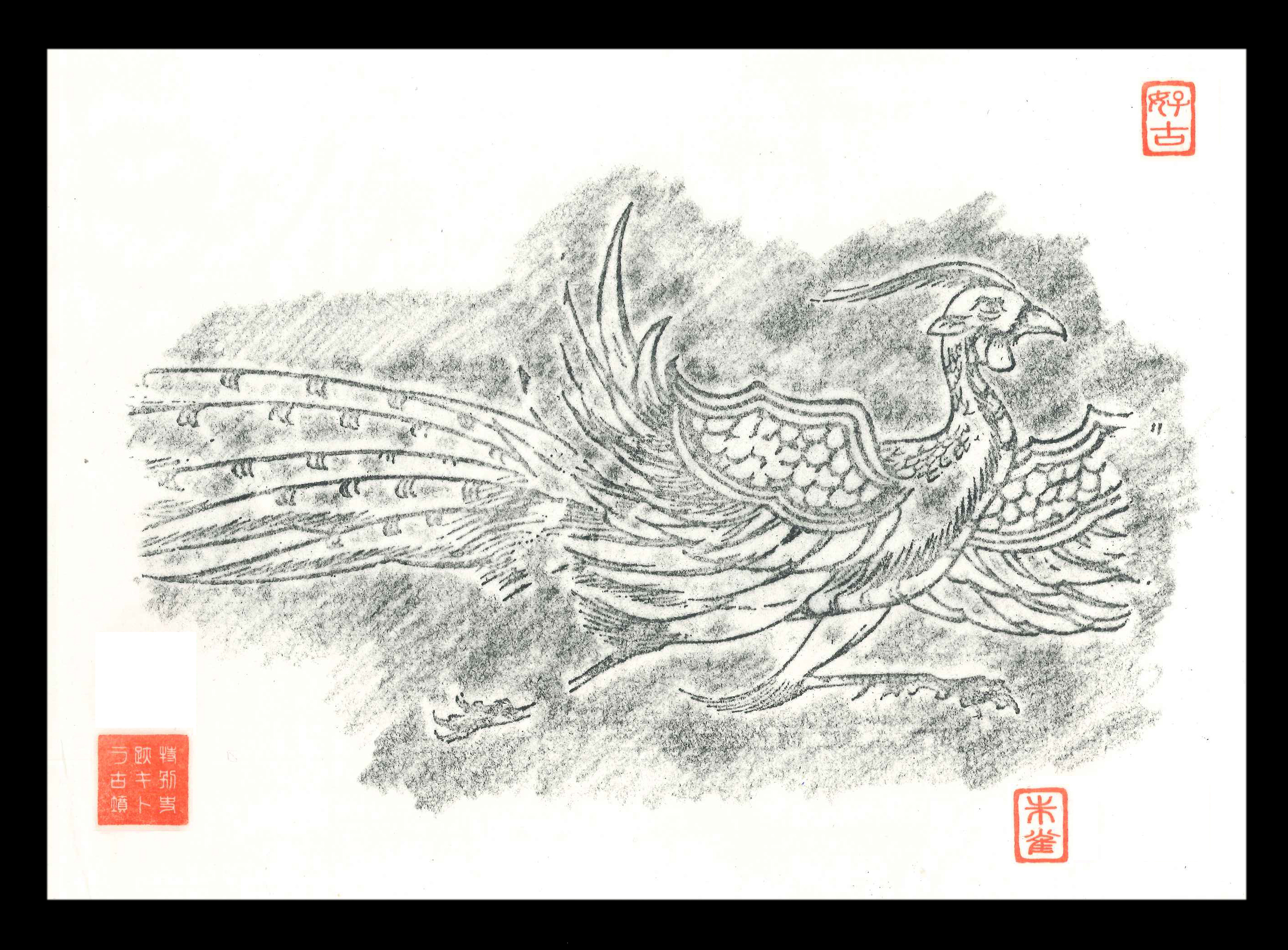

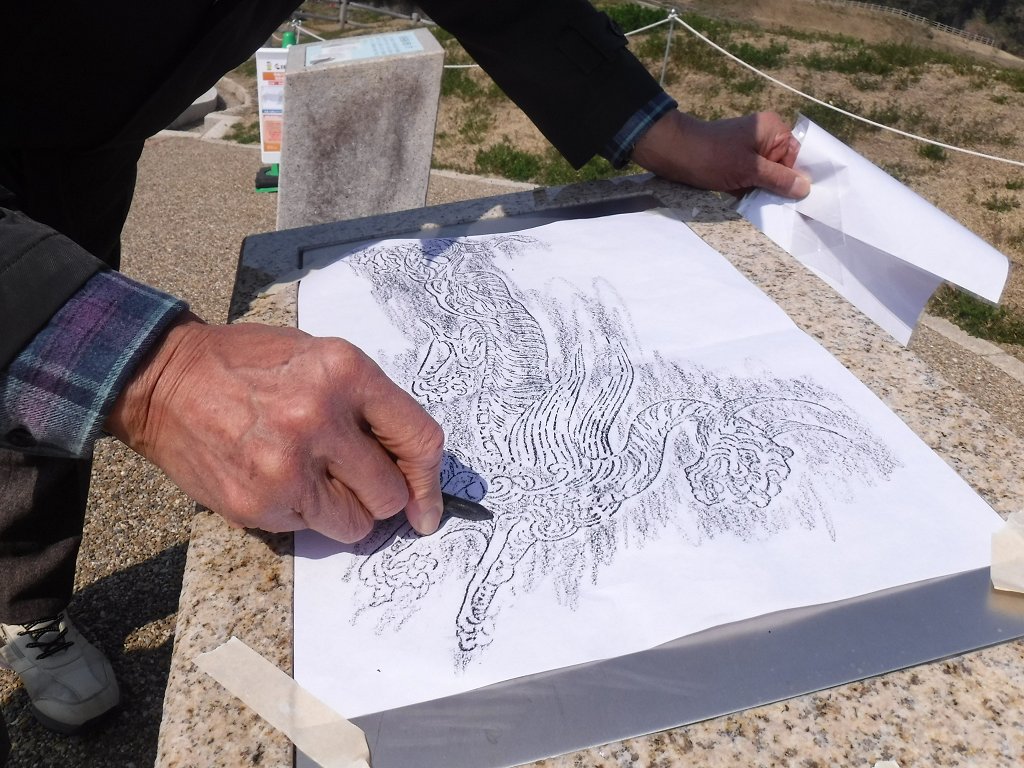

- ■キトラ古墳遺跡見学・乾拓体験 ※終了しました。(事前申込)

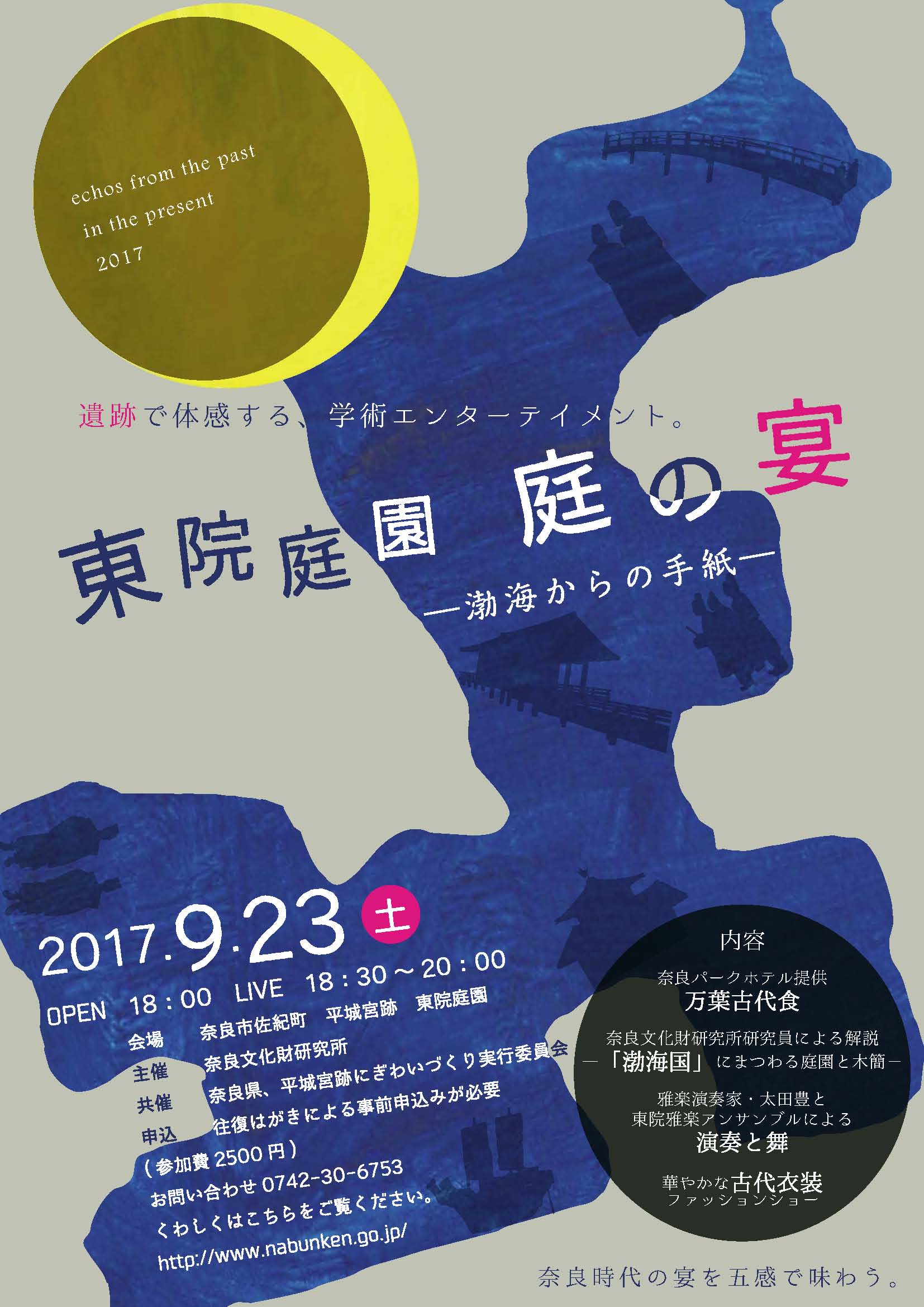

- ■東院庭園「庭の宴」※終了しました。

- ■国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第19回) ※終了しました。

- ■キトラ古墳壁画の公開(第5回)※終了しました。

- ■国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第20回) ※終了しました。

- ■キトラ古墳壁画の公開(第6回)※終了しました。

- ■キトラ古墳 遺跡見学・乾拓体験会のご案内※終了しました。

展覧会

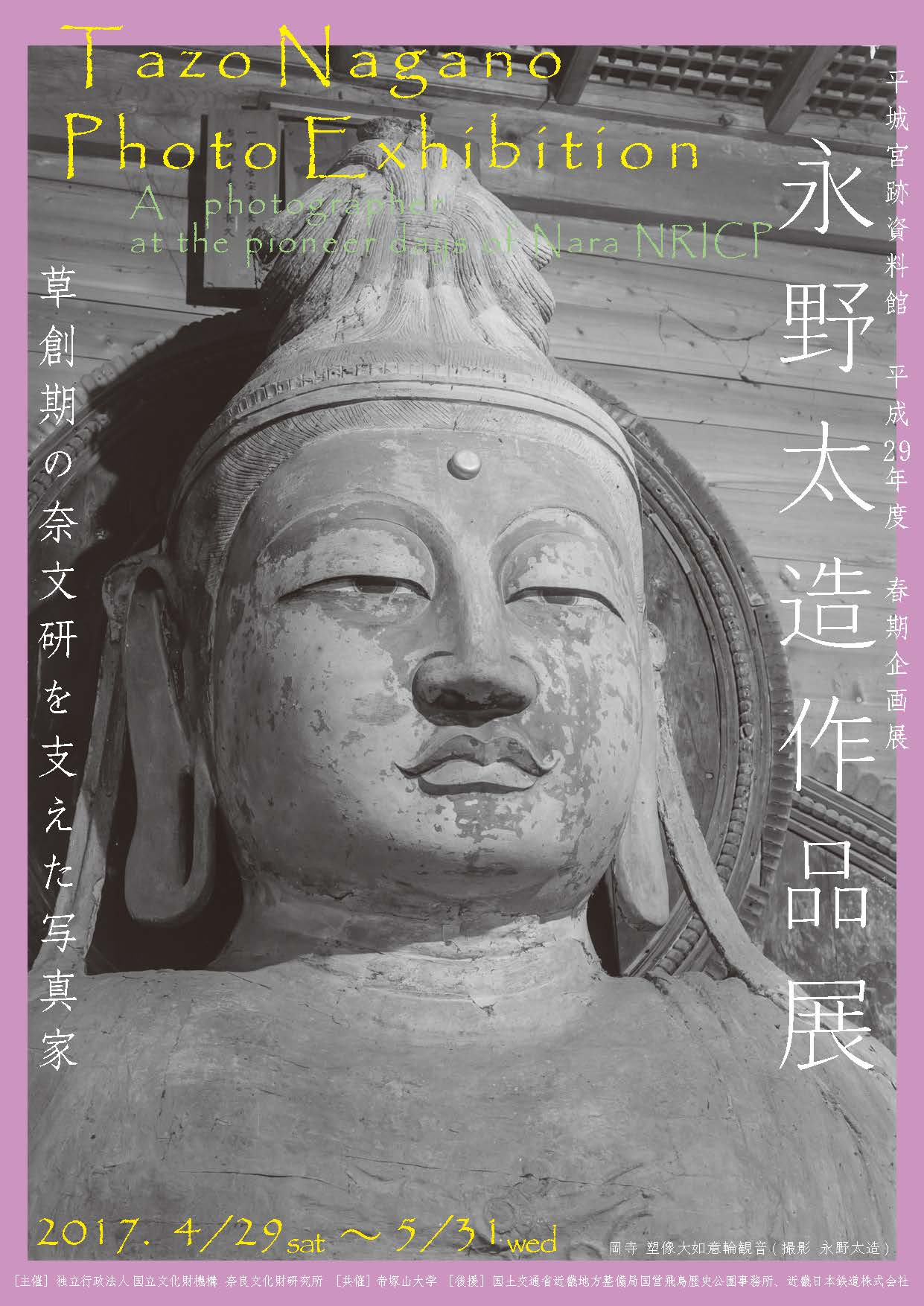

平城宮跡資料館春期企画展「永野太造作品展―草創期の奈文研を支えた写真家―」

月曜休館 【開催会場】 平城宮跡資料館 企画展示室 【開館時間】 9:00~16:30(入館は16:00まで) 【お問合せ】 0742-30-6753 (奈良文化財研究所連携推進課)

平城宮跡資料館サイトはこちらへ

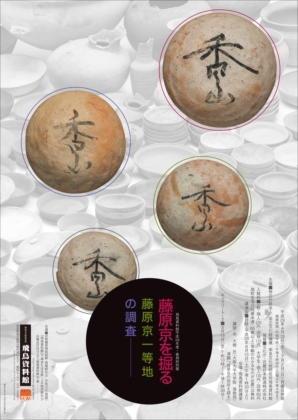

飛鳥資料館春期特別展「藤原京を掘る-藤原京の一等地・左京六条三坊の調査-」

平成29年4月28日(金)~7月2日(日)※月曜休館

【場所】飛鳥資料館 特別展示室

【時間】午前9時~午後4時半(入館は午後4時まで)

【主催】奈良文化財研究所飛鳥資料館

【後援】文化庁、近畿日本鉄道株式会社

【料金】

一般270円(170円)/大学生130円(60円)

高校生及び18歳未満、65歳以上は無料

(年齢のわかるものが必要です)※( )は20名以上の団体

今回の展覧会では、奈良文化財研究所がおこなってきた藤原京の発掘調査のうち、左京六条三坊の調査研究成果を展示します。

【講演会開催のお知らせ】6月10日(土)に飛鳥資料館春期特別展の講演会を開催します。今回は、大阪大学の市大樹先生に「藤原京の役所を探る」というテーマで、お話をしていただきます。事前申し込みは不要です。みなさまのご参加お待ちしています!

日時:平成29年6月10日(土)

午後1時半より開演 ※終了は、15時頃を予定しています。

会場:飛鳥資料館 講堂

講師:市 大樹 氏(大阪大学大学院 准教授)

演題:「藤原京の役所を探る」

飛鳥資料館サイトはこちらへ

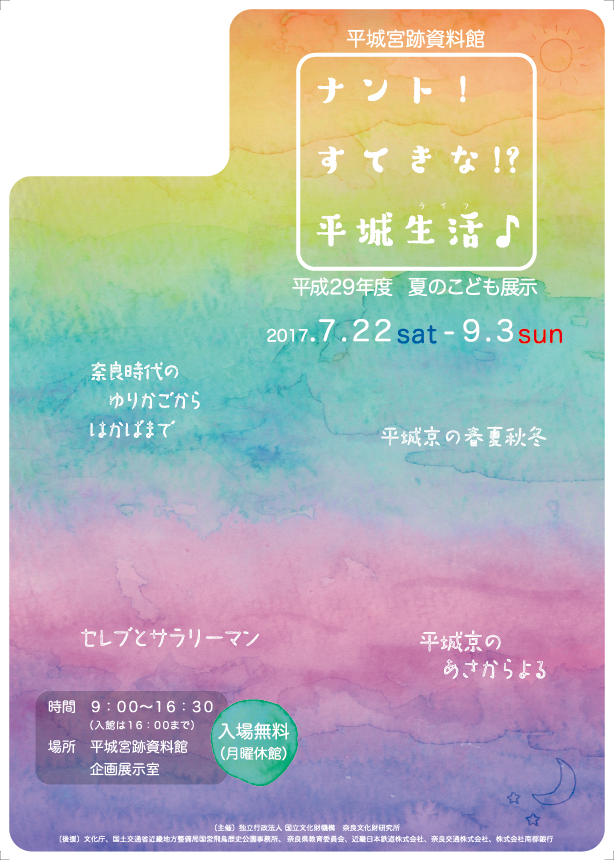

平城宮跡資料館夏のこども展示

「ナント! すてきな!? 平城生活(ライフ)♪」

"奈良のみやこ"平城京の推定人口は5万~10万人。当時としては、日本随一の大都市でした。住人の多くを占めたのは、平城宮内の役所などで働く役人たち約1万人とその家族でした。

今回の展覧会は、そんな平城京に住んでいたかもしれない、架空の人物、高級官僚の"とよなりさま"と万年ヒラ役人の"やかまろさん"の一日、一年、一生を出土品や復元品、模型などで示し、当時の人々の生活を紹介します。

夏休みの子どもたちだけでなく、つきそいのご家族もいっしょに楽しめる展示をめざしています。是非、ご来館ください。

【会期】2017年7月22日(土)~9月3日(日)

月曜休館

【開催会場】平城宮跡資料館 企画展示室

【開館時間】9:00~16:30(入館は16:00まで)

【ギャラリートーク】木器のせんせい:7月28日(金)

展示のせんせい:8月 4日(金)

土器のせんせい:8月18日(金)

木簡のせんせい:8月25日(金)

いずれも14時30分から開催!

【お問合せ】0742-30-6753(奈良文化財研究所連携推進課)

【主催】独立行政法人 国立文化財機構 奈良文化財研究所

【後援】文化庁、国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所、奈良県教育委員会、奈良市教育委員会、近畿日本鉄道株式会社、奈良交通株式会社、株式会社南都銀行

平城宮跡資料館サイトはこちらへ飛鳥資料館平成29年度 秋期特別展「高松塚古墳を掘る―解明された築造方法―」

平成29年10月6日(金)~12月3日(日)

月曜日休館 (祝日と重なれば翌平日)

独立行政法人 国立文化財機構 奈良文化財研究所 飛鳥資料館

【後援】文化庁、近畿日本鉄道株式会社

【開館時間】午前9時~午後4時30分 (入館は午後4時まで)

【入館料】

一般 大学生

個人 270円 130円

団体 170円 60円

高校生及び18才未満、65歳以上(年齢のわかるものが必要)は無料

近鉄橿原神宮前駅・飛鳥駅から かめバス(周遊)「飛鳥資料館」下車

または近鉄・JR桜井駅から 石舞台行きバスで「飛鳥資料館」下車

奈良文化財研究所 飛鳥資料館

奈良県高市郡明日香村奥山601

0744-54-3561

アクセスマップ

日時:平成29年10月28日(土) 午後1時30分~

会場:飛鳥資料館講堂

講師:廣瀬 覚(奈良文化財研究所 主任研究員)

演題:「高松塚古墳の構築技術を解明する」

ギャラリートーク

平成29年11月23日(木祝) 午前10時30分~、午後1時30分~

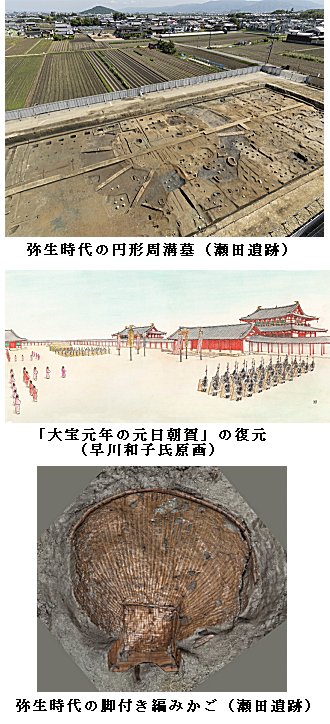

藤原宮跡資料室「飛鳥・藤原地区の最新の調査・研究成果」

2016年度に飛鳥・藤原地区でおこなった、以下の発掘調査や出土遺物の調査研究成果を展示いたします。

・藤原京右京九条二・三坊、瀬田遺跡の調査(第187次)

藤原京期の大規模な施設や、大和盆地における前方後円墳の出現考えるうえで重要な弥生時代末の円形周溝墓を発見するなど、大きな成果が上がりました。

・藤原宮朝堂院の調査(第189次)

大宝元年(701)の元日朝賀で立てられた7本の幢幡の遺構を明らかにしました。古代国家形成期の画期的一場面を、具体的に知ることができるようになった重要な発見です。早川和子さんに描いていただいた元日朝賀の様子の推定復元図を展示します。

・藤原宮大極殿院の調査(第190次)

東門および東面回廊の規模と構造が判明した一方で、新たな謎も浮上しました。

・弥生時代の脚付き編みかご

瀬田遺跡から残りの良い弥生時代末の編みかごが出土し、謎の木製品「四方転びの箱」の用途が初めてわかりました。

・飛鳥地域出土の湖西窯産須恵器

静岡県湖西市から愛知県豊橋市にかけて分布する湖西窯産の須恵器が、飛鳥時代後半の宮都へ多数運び込まれていることがわかりました。

【展示期間】

2018年6月下旬まで(年末年始は休館)

午前9時~午後4時30分

藤原宮跡資料室 玄関ロビー

(奈良県橿原市木之本町94-1)

TEL 0744-24-1122(奈良文化財研究所飛鳥・藤原地区)

藤原宮跡資料室サイトはこちらへ平城宮跡資料館秋期特別展「地下の正倉院展-国宝 平城宮跡出土木簡-」

2017年10月14日(土)~11月26日(日)

月曜休館

会期中、木簡の展示は3期に分けておこないます。

Ⅰ期:10月14日(土)~10月29日(日)

Ⅱ期:10月31日(火)~11月12日(日)

Ⅲ期:11月14日(火)~11月26日(日)

平城宮跡資料館 企画展示室

【開館時間】9:00~16:30(入館は16:00まで)

【ギャラリートーク】

Ⅰ期:10月20日(金)

Ⅱ期:11月2日(木)

Ⅲ期:11月17日(金)

各回14:30~ 事前申し込み不要

0742-30-6753(奈良文化財研究所連携推進課)

平城宮跡資料館新春ミニ展示「平城京の戌」

2018年1月4日(木)~1月28日(日)

月曜休館(祝日の場合は翌平日)

平城宮跡資料館 入り口ロビー

【開館時間】9:00~16:30(入館は16:00まで)

【主催】独立行政法人 国立文化財機構 奈良文化財研究所

【お問合せ】0742-30-6753(奈良文化財研究所連携推進課)

飛鳥資料館冬期企画展「飛鳥の考古学2017」

平成30年1月26日(金)~3月18日(日)

※月曜休館(祝日と重なれば翌平日)

飛鳥資料館 特別展示室

【時間】午前9時~午後4時半(入館は午後4時まで)

【主催】奈良文化財研究所飛鳥資料館

【後援】文化庁、近畿日本鉄道株式会社

【料金】

一般270円(170円)/大学生130円(60円)

高校生及び18歳未満、65歳以上は無料

(年齢のわかるものが必要です)

※( )は20名以上の団体

・飛鳥寺西方遺跡

・小山田古墳

・牽牛子塚古墳

・飛鳥京跡苑池

・藤原宮大極殿院

・藤原宮朝堂院朝庭

・藤原京右京九条二・三坊(瀬田遺跡)

現地説明会

東大寺東塔院跡発掘調査の現地説明会

平成29年10月7日(土) 午前10時00分~午後3時00分 ※小雨決行

【場所】東大寺東塔院跡発掘現場 ※受付は現場南側にて行います。

※地図へのリンクはこちら

【主催】史跡東大寺旧境内発掘調査団(東大寺・奈良県立橿原考古学研究所・奈良文化財研究所)

【交通】JR 大和路線・近鉄奈良線「奈良駅」から市内循環バス「大仏殿春日大社前」下車徒歩 5 分

(詳しくは、東大寺公式サイトhttp://www.todaiji.or.jp/をご覧ください)

【備考】事前申し込み不要。 入場無料。

なお一般駐車場はありませんので公共交通機関を利用してご来場のほどお願い致します。

【お問い合わせ先】東大寺 TEL 0742-22-5511(代表)

現地説明会資料はこちら (東大寺Webサイトへのリンク)平城宮跡東院地区の発掘調査(平城第584次調査)

平成29年5月21日(日) 説明は午前11時00分~、午後1時30分~ 2回実施。 ※小雨決行

現場・遺物の見学は午後3時まで。

【場所】発掘調査現場 ※地図へのリンクはこちら

【交通】近鉄 大和西大寺駅 北口より東へ徒歩約30分 又は

JR奈良駅行きバス『平城宮跡』下車南へ徒歩10分

【報告者】都城発掘調査部 考古第二研究室 研究員 山藤 正敏

※駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮ください。

【お問い合わせ先】独立行政法人国立文化財機構

奈良文化財研究所 研究支援推進部 研究支援課

ホームページ https://www.nabunken.go.jp/

E-mail:heijo☆nabunken.go.jp (☆を@に変えてください。)

℡:0742-30-6736 FAX:0742-30-6730

現地説明会資料平城宮東院地区の発掘調査(平城第593次調査)

平成29年12月23日(土) 説明は午前11時00分~、午後1時30分~ 2回実施。 ※小雨決行

【場所】発掘調査現場 ※地図へのリンクはこちら

【交通】近鉄 大和西大寺駅 北口より東へ徒歩約30分 又は

JR奈良駅行きバス『平城宮跡』下車南へ徒歩10分

【報告者】都城発掘調査部 考古第二研究室 研究員 小田裕樹

※駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮ください。

【お問い合わせ先】独立行政法人国立文化財機構

奈良文化財研究所 研究支援推進部 研究支援課

ホームページ https://www.nabunken.go.jp/

E-mail:heijo☆nabunken.go.jp (☆を@に変えてください。)

℡:0742-30-6736 FAX:0742-30-6730

現地説明会資料藤原宮大極殿院の発掘調査(飛鳥藤原第195次調査)

平成30年3月3日(土) 説明は 午後1時30分~ 1回行います ※小雨決行

【場所】発掘調査現場(奈良県橿原市高殿町)※地図へのリンクはこちら

【交通】近鉄大阪線「耳成(みみなし)」駅南口から南へ徒歩約25分

【報告者】都城発掘調査部 (飛鳥・藤原地区)研究員 前川 歩

※駐車場はございませんので、車でのご来場はご遠慮下さい。

※現場周辺の畦道や田畑を通ることはご遠慮下さい。

【お問い合わせ先】奈良県橿原市木之本町94-1

独立行政法人国立文化財機構

奈良文化財研究所

都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)

ホームページ http://www.nabunken.go.jp/

E-mail : heijo☆nabunken.go.jp (☆を@に変えてください。)

℡:0744-24-1122 FAX:0744-21-6390

現地説明会資料講演会

奈良文化財研究所 第120回公開講演会(聴講無料)のご案内

平成29年6月17日(土) 13:00~16:00(開場12:00)

【場所】

奈良市佐紀町 平城宮跡資料館 講堂

(近鉄西大寺駅下車 東へ徒歩10分)

<専用駐車場はありません。公共交通機関でお越しください。>

先着 250名(事前申込み順)

【演題・講演者】|

◎トピック講演「橋はあったのか? -朱雀門周辺の発掘成果の紹介-」 都城発掘調査部 考古第一研究室 アソシエイトフェロー 浦 蓉子 |

|

◎講演「古代建築にみる近代」 都城発掘調査部 遺構研究室 研究員 前川 歩 |

|

◎講演「デジタル地図で読む古代人の「旅」」 都城発掘調査部 考古第三研究室 研究員 清野 陽一 |

住所、氏名、年齢、電話番号、を明記の上メール kouenkai☆nabunken.go.jp(☆を@に変えてください。)

又は『FAX0742-30-6750』へお申し込みください。

追って、参加の可否を回答いたしますので、FAXでお申し込みの場合は必ず返信用のFAX番号をご記入ください。

●先着250名様で申込を締め切らせていただきます。あしからず、ご了解くださいますよう お願いいたします。

●メール1送信につきお一人さまのお申し込みでお願いいたします。

同じメールアドレスを使って複数のお申し込みをしていただいても差し支えありませんが、1送信につきお一人さまでお願いします。

なお、当日の講演会レジメは、1部500円と有償で販売させていただきます。

奈良文化財研究所 研究支援推進部連携推進課 広報企画係

E-mail:kouenkai☆nabunken.go.jp(☆を@に変えてください。)

Tel 0742-30-6753 Fax 0742-30-6750

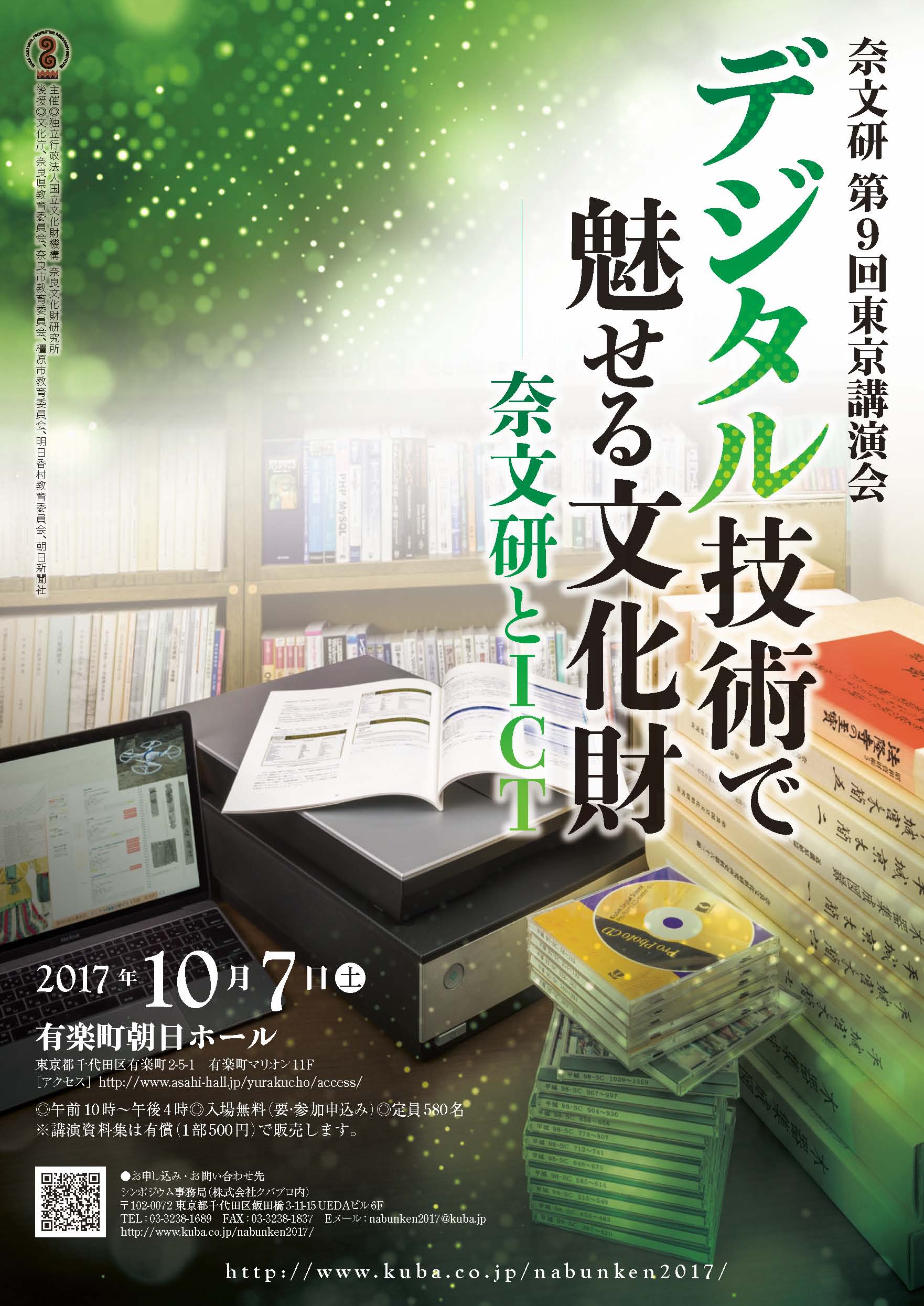

第9回東京講演会「デジタル技術で魅せる文化財 奈文研とICT」

2017年10月7日(土)10:00~16:00

【場所】

有楽町朝日ホール

(東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン11F)

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所

【後援】文化庁、奈良県教育委員会、橿原市教育委員会、明日香村教育委員会、朝日新聞社

【定員】

580名(入場無料、要・参加申込み)

※講演資料集は、有償(1部 500円)で販売します。

| 10:00~10:05 |

開会挨拶 松村 恵司(所長) |

|---|---|

| 10 : 05~10 : 50 |

奈文研のデータベース 森本 晋(企画調整部長) |

| 10:50~11:35 |

全国遺跡報告総覧と考古学ビッグデータ 高田 祐一(企画調整部 文化財情報研究室研究員) |

| (昼休み) | |

| 12:40~13:25 |

木簡データベースの高次化とMOJIZO 渡辺 晃宏(副所長・都城発掘調査部 副部長) |

| 13:25~14:10 |

デジタルデータでみる高松塚古墳 廣瀬 覚(都城発掘調査部 主任研究員) |

| (休憩) | |

| 14:25~15:10 |

文化財のデジタル文化資源化:見たままの姿を伝え、深層を探る 山口 欧志(埋蔵文化財センター 遺跡・調査技術研究室アソシエイトフェロー) |

| 15:10~15:55 |

発掘された歴史的地震・火山災害痕跡データベース:考古学の新たな挑戦 村田 泰輔(埋蔵文化財センター 遺跡・調査技術研究室アソシエイトフェロー) |

| 15:55~16:00 | 閉会 |

シンポジウム事務局(株式会社クバプロ内)

郵便番号102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-15 UEDAビル6F

TEL:03-3238-1689 FAX:03-3238-1837

E-mail: nabunken2017☆kuba.jp(☆を@に変えてください。)

ホームページ上のお申し込みフォーム、または「奈良文化財研究所シンポジウム希望」と明記の上、1)氏名(フリガナ)、2)住所(自宅または勤務先のどちらかを明記)、3)電話番号、4)職業、5)メールアドレス、6)今後のシンポジウムの案内希望の有無、以上をご記入のうえ、Eメール、ハガキ、FAX にてシンポジウム事務局までお申し込み下さい。

特別サイトはこちらへ http://www.kuba.co.jp/nabunken2017/index.html

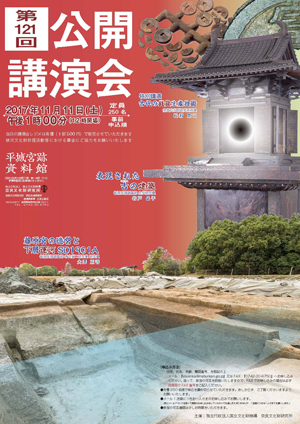

チラシのご案内 (2.7MB)奈良文化財研究所 第121回公開講演会(聴講無料)のご案内

平成29年11月11日(土) 13:00~16:00(開場12:00)

【場所】

奈良市佐紀町 平城宮跡資料館 講堂

(近鉄西大寺駅下車 東へ徒歩10分)

<専用駐車場はありません。公共交通機関でお越しください。>

先着 250名(事前申込み順)

【演題・講演者】|

◎特別講演 「古代の銭貨生産技術」 奈良文化財研究所長 松村 恵司 |

|

◎講演「藤原宮の造営と下層運河SD1901A」 都城発掘調査部 考古第二研究室 研究員 大澤 正吾 |

|

◎講演「表現された古(いにしえ)の建築」 都城発掘調査部 主任研究員 岩戸 晶子 |

住所、氏名、年齢、電話番号、を明記の上メール kouenkai☆nabunken.go.jp(☆を@に変えてください。)

又は『FAX0742-30-6750』へお申し込みください。

追って、参加の可否を回答いたしますので、FAXでお申し込みの場合は必ず返信用のFAX番号をご記入ください。

●先着250名様で申込を締め切らせていただきます。あしからず、ご了解くださいますよう お願いいたします。

●メール1送信につきお一人さまのお申し込みでお願いいたします。

同じメールアドレスを使って複数のお申し込みをしていただいても差し支えありませんが、1送信につきお一人さまでお願いします。

なお、当日の講演会レジメは、1部500円と有償で販売させていただきます。

奈良文化財研究所 研究支援推進部連携推進課 広報企画係

E-mail:kouenkai☆nabunken.go.jp(☆を@に変えてください。)

Tel 0742-30-6753 Fax 0742-30-6750

研究集会等

研究するモノに三次元を―考古資料三次元計測Workshopその2

第2回 文化財方法論研究会

【概要】広がる三次元計測の可能性

SfM-MVS技術の出現により、考古学研究や埋蔵文化財保護への三次元計測の利用が進みつつあります。昨年に開催した第一回のワークショップは、様々な立場の多くの熱意ある方々の参加によって、現実 的に導入可能な計測技術について、その可能性を共有することができたと考えています。

その後、実際の研究や業務に利用が進んでおり、着実に利用者は増加してきています。興味深い試みや、利用に際して直面する課題なども蓄積されてきました。そこで、今回のワークショップは、前回 同様、三次元計測の可能性を考え、有益な技術を共有することを目的とします。まだまだ私達も十分に技術を理解できてはいません。皆でよりよい利用を考えていきたいと思います。

今回のワークショップでは、以下のように、情報の蓄積と共有のための研究会の部と、実際に作業して体験するハンズオンの部を設けます。

・研究会(情報の蓄積と共有)

・ハンズオン(SfM-MVSを用いた三次元モデル作成体験。初級編と中級編があります。)

【研究会】計測から利活用まで、情報の蓄積と共有を

簡便に三次元データが取得できるようになり、より多くの情報を取得できるようになってきました。伝統的な記録法に比べて三次元データはデータ量が多く、その蓄積や利活用についての課題も多くあ ります。また、よりよいデータを取得するための撮影方法や三次元モデルの生成についても、コツや考慮すべき事項が存在するでしょう。

二日目の「問題解決セッション-ここが知りたいSfM-MVSのQ&A」では、皆さまが日頃SfM-MVSを用いて三次元計測をおこない、そのデータを利活用する際に、疑問に思っていること、解決したいと悩んで いる課題などについて、実際に会場で一緒に考え、解決していきたいと考えています。すでに疑問や課題を抱えている方は、ぜひ申し込みフォームのアンケート欄にご記入ください。もちろん、当日の質問も大 歓迎です。

*研究会・情報交換会は、お子さまをお連れの方もご参加いただけます。研究会では「子連れ優先座席」を用意いたしますのでご利用ください。ただし、騒ぎ声など会の進行を妨げる場合等には、親子 ともに一時的に退席いただき、落ち着かれてからお戻りいただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

【ハンズオン】必要としている人に三次元計測を最近三次元計測の話をよく聞くけれど、実際には良くわからない、やってみたいけれど、機会がない、そういう方も多いかと思います。自分で体感することで、技術への理解が進むことも多いでしょう 。是非本ワークショップにご参加いただき、体験してください。

今回のワークショップでは、前回のご感想、ご意見を基に、以下の2つのハンズオンを計画しています。ハンズオンでは講師は1名と,複数名のアシスタントがお手伝いします。

・初級編 9月2日午前

実際にSfM-MVSを体験していただくため、平城宮跡の復元遺構や考古資料を題材に、お持ちいただいたデジタルカメラとコンピューターで解析し、三次元モデルを作成します。ソフトウェアはAgisoft Photoscan (Pro/Standard) を利用します。商用のソフトウェアですが、お持ちでない方は体験版を使用します。

全く経験が無い方も、会の初めに開催する初級ハンズオンで技術の概要のイメージを持っていただき、午後からの発表を、より理解した形で聞いて頂けることを狙っています。

・中級編 9月3日午後

三次元モデル作成後のデータについて、位置座標やスケールの付加、GISでの利用などについて解説します。ソフトウェアはCloudCompare2.8.1(OSが32bitの方は2.6.2)、QGIS2.14を利用します。いずれ もオープンソースで、事前のインストールが必要です。

・CloudCompare ウェブサイト(http://www.danielgm.net/cc/)

・QGISウェブサイト(http://qgis.org/ja/site/index.html)

プログラム予定2017年9月2日(土)

10:00-12:30 ハンズオン SfM-MVSをやってみよう【初級編】

・Agisoft PhotoScan(standard版)を用いた基本講座

・画像の撮影から三次元モデルの作成まで

13:30-17:00 研究発表

13:30-13:40 趣旨説明 金田明大

13:40-14:05 発表① 野口淳「石器の三次元計測と三次元形態研究」

14:05-14:30 発表② 金田明大「三次元計測とRTIによる土器計測・観察の可能性と課題」

14:30-14:55 発表③ 中村亜希子「データベース作成に向けた瓦当の三次元計測方法とその実践」

14:55-15:20 発表④ 山口欧志「遺物の微細痕跡の資料化」

15:20-15:30 休憩

15:30-15:55 発表⑤ 永見秀徳「石造物の三次元計測の作業フロー(仮)」

15:55-16:20 発表⑥ 及川謙作「陸奥国分寺の中世の五輪塔:三次元写真計測による復元と、五輪塔の造営背景」

16:20-16:45 発表⑦ 久保伸洋 「自治体での文化財記録作成の可能性」

16:45-17:10 発表⑧ 石松直 「震災復旧事業におけるSfM-MVSの利用について」

17:10-17:20 休憩

17:20-18:00 ライトニングトーク(各5分)

L ①石松智子 「石棺の三次元計測:現状記録と加工痕の可視化」

L ②岩村孝平 「先生!3次元計測は見学にはいりますか?」

L ③金田明大 「大変だったので仮想空間で伐採してみました。」

L ④木村龍生 「Sketchfabを活用した文化財三次元データの活用」

L ⑤永見秀徳 「九州文化財計測支援集団の活動」

L ⑥野口淳 「手軽さと精確さと使いやすさと:三次元で測ってからどうするの?」

L ⑦山口欧志 「計測データをマイクラにしてみたい」

18:30-20:30 情報交換会

-----------------------------------------------------------------

2017年9月3日(日)

10:00-12:00 問題解決セッション ここが知りたいSfM-MVSのQ&A

13:00-16:00 ハンズオン SfM-MVSをやってみよう【中級編】

・点群データへの座標の設定

・QGISでの表示

16:00 閉会

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

【同時開催予定】子どものためのワークショップ2017年9月2日(土)

13:30-17:30 「体験三次元!(仮)」(@平城宮跡資料館小講堂 定員10名)

*学齢期前の子どもは大人の付添いが必要

2017年9月3日(日)

10:00-12:00 「探検平城宮!(仮)」(@平城宮跡資料館小講堂 定員10名)

*学齢期前の子どもは大人の付添いが必要

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

【参加申し込みの方法は?】※研究会の円滑な進行を図るため、事前申込み制のみとさせていただきます。事前申込みは,申込みウェブサイト(http://scpm002.peatix.com/)の右側にある"チケットを申し込む"から手続きを行う ことが出来ます。参加に必要な各種チケットをお申込みください。

また会場環境の都合上、ハンズオンセミナーは人数を50名に制限させていただきます。申し訳ありません。ハンズオンセミナーは定員を超過した場合、隣接別会場(ただし、講師は付きません)への ご案内を計画しております。この場合、適宜別売りの資料(各回¥300)をご購入下さい。

Windowsノートパソコン(Win7以上)をご持参下さい。講習内容はWindowsにて動作確認を行っております(MacやLinuxでご参加いただくこともできますが、講習内容が一部実行できない可能性がござい ますのでご了承下さい)。データ配布のため、USBポートの利用が必要となる場合もあります。

パソコンの設定変更等が必要な場合がありますので「管理者権限」でPCが扱えるようにご準備下さい。

【参加費】・研究会参加費(資料代込み): 1000円 定員200名

・研究会資料代(お土産用):500円

・ハンズオン参加費(資料代込み):各回500円(事前支払いのみ) 定員50名/回

・ハンズオン配布資料代(事前申し込み51番目以降の方、お土産用): 300円

・情報交換会: 3,500円(当日受付の場合は4000円) 定員200名

購入例:イベントすべてに参加する場合

・研究会参加費(資料代込み) ¥1000

・ハンズオン 初級編(資料代込み)¥500

・ハンズオン 中級編(資料代込み)¥500

・情報交換会 ¥3500

------------------------------------------------------------------------------

・合計 ¥5500

研究会の円滑な運営を図るため、参加者の確認やご連絡および事前申し込み制を利用できるイベント運営サービスPeatixを利用いたします。ご理解ください。

チケット決済後のキャンセルは原則受け付けておりません。

(キャンセルされたい方はこちらをご参照ください。 Peatix Help | チケットをキャンセルしたい)

研究会参加申し込みは、Peatixでの事前申込み制と当日受付払いがあります。

ハンズオンはPeatixでの事前申込み制のみです。それ以外の対応は致しかねますのでご了承ください(ご購入の際にはPeatixへの登録またはログインが必要です)。

領収書の発行については、事前申込みの場合はPeatixへの支払いになりますので、以下Peatixでの取扱いをご参照ください。 Peatix Help | 領収書発行について

請求書の発行については対応できませんのでご了承ください。

<お問合せ先>

文化財方法論研究会 第二回文化財方法論研究会運営事務局

e-mail: tuboken2(at)buntubo.net (※(at)を@に変えてください。)

<主催>文化財方法論研究会

<共催>独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

平成29年度 第1回 報告書データベース作成に関する説明会

国民共有の財産である埋蔵文化財の記録の中心となる発掘調査報告書は、印刷物として作成され保存活用されなくてはならない。この印刷物としての発掘調査報告書の存在を知らしめ、その活用を促進するものとして、発掘調査報告書の低精度PDFデータの公開が位置づけられる。当説明会では、報告書電子化及び全国遺跡報告総覧への登録に関する実務を説明し、発掘調査報告書の一層の活用促進をはかることにより、埋蔵文化財の普及公開に資することを目的とする。

【対象】地方公共団体およびその関係機関、法人等調査組織、大学等の埋蔵文化財担当職員等

【日時】

平成29(2017)年9月29日(金)

13:00~17:00(個別相談会は17:00~)

国立文化財機構奈良文化財研究所 平城宮跡資料館講堂

〒630-8577 奈良市佐紀町247-1

200 名 参加費無料

【主催】独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【共催】国立大学法人島根大学附属図書館,全国遺跡報告総覧プロジェクト

【後援】文化庁,全国埋蔵文化財法人連絡協議会,全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会

【プログラム】

基調「発掘調査報告書電子化の埋文行政上の位置づけ」

近江俊秀 文化庁文化財部記念物課 文化財調査官

報告「全国遺跡報告総覧の機能と今後の展望」

高田祐一 奈良文化財研究所企画調整部 研究員

案内「報告書データベースの実務に関わる説明」 *著作権許諾の手続きを含む

矢田貴史 島根大学附属図書館 企画・整備グループ

事例報告「岐阜県における報告書のデジタル化と公開について」

春日井恒 岐阜県文化財保護センター 調査課長

事例報告「愛知埋文における報告書デジタル化と公開への取り組み」

堀木真美子 愛知県埋蔵文化財センター 調査研究専門員

質疑応答

個別相談会 対面で個別相談に応じ疑問点等にお答えします(事前予約優先)

【申し込み方法】

申し込みフォームからお願いします。

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/entry/new

第21回古代官衙・集落研究集会「地方官衙政庁域の変遷と特質」

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所では、下記のテーマ、日程で古代官衙・集落研究会の第21回研究集会をおこないます。関係各位のご参加をお待ちしております。また、お近くの関係者の方々にもお知らせいただけましたら幸いです。

【テーマ】

「地方官衙政庁域の変遷と特質」

古代官衙では、コの字型や品字型など、複数の建物配置の類型が確認されており、古代官衙・集落研究会では門(2009年)・四面廂建物(2011年)・長舎(2013年)を対象に、その建築的特徴、役割、建物配置などを検討してきた。こうした検討を踏まえ、2016年度には、郡衙の中枢部である郡庁域の空間構成を対象に検討し、廂の付加、礎石化、床、瓦葺など、時代の流れとともに、建物やその配置の変化があることが確認された。そして郡衙ごとに規模、遮蔽施設、廂の有無など、さまざまな形式をみせており、一定の共通性のなかにも、独自性が表出していることが際立ってきた。これらの政庁域の多様な空間構成を理解するには、空間と機能の関係が重要であることが浮かび上がってきたが、郡庁における儀礼は明らかではないため、国庁、あるいは宮都に対象を広げ、儀礼や儀礼のための空間を通して、政庁域の空間の意義づけを図る必要性があろう。

そこで今回の研究集会では、中央と関係の深い政庁域にも焦点を当て、そこから周辺郡衙の政庁域や宮都の政庁域と比較することで、中央と地方の儀礼、地域性、地方における技術の差異などについて検討したい。また時代的な変遷や地域性の検討により、地方官衙の定型化や国分寺の創建など、地方における施設の整備の様相、さらには地方の独自性といった側面を知る手がかりとなることが期待される。

2017年12月8日(金)・9日(土)

★12月8日(金)

| 13:00~13:15 | 開会挨拶 |

|---|---|

| 13:15~14:00 |

国庁と郡庁の正殿にみる建築的比較 海野 聡(奈良文化財研究所) |

| 14:00~15:10 |

多賀城政庁と周辺城柵・郡衙の政庁の変遷と特質 廣谷 和也(宮城県多賀城跡調査研究所) |

| 15:10~15:25 | 〈休憩〉 |

| 15:25~16:35 |

常陸国庁と周辺郡衙の政庁域の変遷と特質 箕輪 健一(石岡市役所) |

| 16:35~17:45 |

出雲国庁と周辺郡衙の政庁域の変遷と特質 志賀 崇(雲南市教育委員会) |

★12月9日(土)

| 9:30~10:40 |

大宰府と周辺郡衙の政庁域の変遷と特質 杉原 敏之(福岡県教育庁) |

|---|---|

| 10:40~11:40 |

文献からみた国・郡・寺院の「庁」における政務とクラ 古尾谷 知浩(名古屋大学大学院) |

| 11:40~12:10 |

国庁・郡庁建築と前期難波宮 李陽浩(大阪歴史博物館) |

| 12:10~13:10 | 〈昼食・休憩〉 |

| 13:10~15:30 |

討 論 司会:李陽浩(大阪歴史博物館) |

| 15:30~ | 閉会挨拶 |

※報告題目は仮題ですので、変更する場合もあります。

【開催会場】奈良文化財研究所 平城宮跡資料館 講堂(地図参照)

【情報交換会】

日時:12月8日(金)18:00~20:00 参加費:4,000円程度

※情報交換会の参加は任意です。

※研究会会場での情報交換会を予定しております。

地方公共団体職員・大学教員等の研究者を対象とします。

・参加希望者は、郵便番号・住所・氏名・所属・電話・FAX番号・Eメールアドレス、9日の昼食弁当(1,000円)の注文の有無、情報交換会参加の有無を明記のうえ、事務局にEメールまたは郵送・FAXにてお申し込み下さい。11月20日(月)までにお申し込みいただきますようお願いします。

・なお、参加申込書にご記入いただきました内容につきましては、受付・名札作成等研究集会の事務作業以外には使用いたしません。

・宿泊の手配は各自でお願いします。

古代官衙・集落研究会事務局

馬場 基・林 正憲・小田 裕樹・海野 聡・大澤 正吾・清野 陽一

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所

〒630-8577 奈良市佐紀町247-1

FAX:0742-30-6830

Eメール:kodai-kanga☆nabunken.go.jp (☆を@に変更してください)

参加申込書 (84.4KB)

参加申込書 (29.5KB)

文化的景観研究集会(第9回)

地域らしさを支える土木―文化的景観における公共事業の整え方―

【開催期間】平成29年12月9日(土)~10日(日)

【開催会場】京都府立大学・大学会館(9日)

滋賀県東近江市と近江八幡市(10日)

【申込・問い合わせ先】

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所 文化遺産部景観研究室

〒630-8577 奈良県奈良市佐紀町247-1

TEL:0742-30-6816 FAX:0742-30-6841

E-mail:keikan☆nabunken.go.jp(☆を@に変更してください)

※景観研究室HP から本プログラムのPDF データをダウンロードして頂けます。

平成29年度 第2回 報告書データベース作成に関する説明会

国民共有の財産である埋蔵文化財の記録の中心となる発掘調査報告書は、印刷物として作成され保存活用されなくてはならない。この印刷物としての発掘調査報告書の存在を知らしめ、その活用を促進するものとして、発掘調査報告書の低精度PDFデータの公開が位置づけられる。当説明会では、報告書電子化及び全国遺跡報告総覧への登録に関する実務を説明し、発掘調査報告書の一層の活用促進をはかることにより、埋蔵文化財の普及公開に資することを目的とする。

【対象】地方公共団体およびその関係機関、法人等調査組織、大学等の埋蔵文化財担当職員等

【日時】

平成29(2017)年12月20日(水)

13:00~17:00(個別相談会は17:00~)

国立大学法人東北大学(川内キャンパス) 文科系総合講義棟 法学部第2講義室

〒980-8576 宮城県仙台市青葉区川内27-1

200 名 参加費無料・申込先着順

【主催】独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【共催】

国立大学法人東北大学大学院文学研究科,国立大学法人東北大学埋蔵文化財調査室

国立大学法人島根大学附属図書館,全国遺跡報告総覧プロジェクト

文化庁,全国埋蔵文化財法人連絡協議会,全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会

【プログラム】

基調「発掘調査報告書電子化の埋文行政上の位置づけ」

川畑純 文化庁文化財部記念物課 文部科学技官

報告「報告書公開活用の展望」

国武貞克 奈良文化財研究所都城発掘調査部 主任研究員

報告「全国遺跡報告総覧の機能と今後の展望」

高田祐一 奈良文化財研究所企画調整部 研究員

案内「報告書データベースの実務に関わる説明」*著作権許諾の手続きを含む

昌子喜信 島根大学附属図書館 情報サービスグループ

事例報告「報告書データベースの活用と今後」

菅野智則 東北大学埋蔵文化財調査室 特任准教授

事例報告「秋田市における報告書のデジタル化と公開について」

神田和彦 秋田市立秋田城跡歴史資料館 主査(文化財保護主事)

質疑応答

個別相談会 対面で個別相談に応じ疑問点等にお答えします(事前予約優先)

【申し込み方法】

申し込みフォームからお願いします。

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/entry/new

平成29年度 遺跡整備・活用研究集会

「史跡等を活かした地域づくり・観光振興」

現在ほど文化財が地域づくりや観光振興において注目されるようになったことはないであろう。文化庁では史跡等の整備や埋蔵文化財の活用だけでなく、歴史文化基本構想の策定の推進や、日本遺産の認定など文化財の総合的な活用を進めてきた。また、今年度からは文化庁に地域文化創生本部ができ、広域文化観光・まちづくり担当が置かれ、この方面への一層積極的な施策がみられるようになった。さらに、これからの時代に相応しい文化財の保存と活用を意図した文化財保護法改正も日程に上っている。

地方公共団体では文化財をまちづくり等に積極的に活用するため、文化財担当課が教育委員会を離れて、首長部局に移ることも行われたところもあり、文化財を地域で活かすことが当たり前のことの認識が広まっている。一方、小規模な地方公共団体では文化財担当者は少なく、積極的な取り組みを行うのは困難な状況も見受けられる。

文化財を活かした地域づくり・観光振興が謳われるようになり久しいが、今回改めて、文化財、特に史跡等を活かした地域づくり・観光振興を進める上での問題点や課題等の情報を共有したい。

【日時】平成29年12月22日(金)9:30~17:00

【場所】奈良文化財研究所 平城宮跡資料館 講堂

【日程】9:00 開場

9:30~ 9:40 開会挨拶・趣旨説明

9:40~11:00 基調講演「文化庁のまちづくり・観光に関わる施策について」

村上 裕道(文化庁地域文化創生本部研究官)

11:10~11:20 事前アンケート集計結果報告

11:20~15:30 事例報告 (途中昼食休憩1時間程度)

・奈良市教育総務部文化財課 課長 立石 堅志

・太宰府市教育委員会 文化財課 城戸 康利

・津和野町商工観光課企画員 歴史まちづくり推進係長 米本 潔

・米子市上淀白鳳の丘展示館 副館長 長谷川 明洋

・佐賀県立名護屋城博物館 学芸課長 松尾 法博

15:45~16:50 総合討議

16:50~17:00 閉会挨拶

※事例報告のタイトル、報告順序等は未定です。

【参加申込】

本研究集会は、史跡等の整備・活用に携わっている地方公共団体職員・関係者、大学所属の研究者等を対象とします。(会場の都合上、先着100名程度まで受け付けます。)

参加申込書に必要事項をご記入の上、平成29年12月15日までに、FAX・郵送・Eメールにてお申し込みください。Eメールの場合は、参加申込書データをメールに添付して送信ください。

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所 文化遺産部 遺跡整備研究室

〒630-8577 奈良市佐紀町247-1 TEL; 0742-30-6710 FAX; 0742-30-6841

Eメール; isekiseibi@nabunken.go.jp

開催案内 PDF(574KB)

参加申込書 Word(16KB)

※事前アンケートにご協力いただけます方は、こちらから様式等ダウンロードいただけます。

平成29年度 第3回 報告書データベース作成に関する説明会

国民共有の財産である埋蔵文化財の記録の中心となる発掘調査報告書は、印刷物として作成され保存活用されなくてはならない。この印刷物としての発掘調査報告書の存在を知らしめ、その活用を促進するものとして、発掘調査報告書の低精度PDFデータの公開が位置づけられる。当説明会では、報告書電子化及び全国遺跡報告総覧への登録に関する実務を説明し、発掘調査報告書の一層の活用促進をはかることにより、埋蔵文化財の普及公開に資することを目的とする。

【対象】地方公共団体およびその関係機関、法人等調査組織、大学等の埋蔵文化財担当職員等

【日時】

平成30(2018)年1月23日(火)

13:00~17:00(個別相談会は17:00~)

岡山大学創立五十周年記念館金光ホール

〒700-8530 岡山市北区津島中1丁目1番1号

200 名 参加費無料・申込先着順

【主催】独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【共催】

岡山県古代吉備文化財センター,国立大学法人岡山大学附属図書館

国立大学法人島根大学附属図書館,全国遺跡報告総覧プロジェクト

文化庁,全国埋蔵文化財法人連絡協議会,全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会

【プログラム】

基調「発掘調査報告書電子化の埋文行政上の位置づけ」

水ノ江和同 文化庁文化財部記念物課 文化財調査官

報告「報告書公開活用の展望」

国武貞克 奈良文化財研究所都城発掘調査部 主任研究員

報告「全国遺跡報告総覧の機能と今後の展望」

高田祐一 奈良文化財研究所企画調整部 研究員

案内「報告書データベースの実務に関わる説明」*著作権許諾の手続きを含む

矢田貴史 島根大学附属図書館 企画・整備グループ

事例報告 「岡山県における報告書のデジタル化と公開活用について」

大橋雅也 岡山県古代吉備文化財センター 参事

事例報告「高松市における報告書電子化への取組み状況」

大嶋和則 高松市創造都市推進局文化・観光・スポーツ部文化財課

文化財課課長補佐兼埋蔵文化財センター館長

質疑応答

個別相談会 対面で個別相談に応じ疑問点等にお答えします(事前予約優先)

【申し込み方法】

申し込みフォームからお願いします。

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/entry/new

平成29年度 第4回 報告書データベース作成に関する説明会

国民共有の財産である埋蔵文化財の記録の中心となる発掘調査報告書は、印刷物として作成され保存活用されなくてはならない。この印刷物としての発掘調査報告書の存在を知らしめ、その活用を促進するものとして、発掘調査報告書の低精度PDFデータの公開が位置づけられる。当説明会では、報告書電子化及び全国遺跡報告総覧への登録に関する実務を説明し、発掘調査報告書の一層の活用促進をはかることにより、埋蔵文化財の普及公開に資することを目的とする。

【対象】地方公共団体およびその関係機関、法人等調査組織、大学等の埋蔵文化財担当職員等

【日時】

平成30(2018)年2月2日(金)

13:00~17:00(個別相談会は17:00~)

福岡市博物館 講座室1

〒814-0001 福岡市早良区百道浜3丁目1-1

150 名 参加費無料・申込先着順

【主催】独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【共催】国立大学法人島根大学附属図書館,全国遺跡報告総覧プロジェクト

【後援】文化庁,福岡市,全国埋蔵文化財法人連絡協議会,全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会

【プログラム】

基調「発掘調査報告書電子化の埋文行政上の位置づけ」

森先一貴 文化庁文化財部記念物課 文部科学技官

報告「報告書公開活用の展望」

国武貞克 奈良文化財研究所都城発掘調査部 主任研究員

報告「全国遺跡報告総覧の機能と今後の展望」

高田祐一 奈良文化財研究所企画調整部 研究員

案内「報告書データベースの実務に関わる説明」*著作権許諾の手続きを含む

昌子喜信 島根大学附属図書館 情報サービスグループ

事例報告「福岡市における報告書のデジタル化と公開について」

今井隆博 福岡市埋蔵文化財センター 運営係 学芸員

事例報告「中津市における全国遺跡報告総覧登録への背景と実務」

浦井直幸 中津市教育委員会社会教育課文化財室 副主任研究員

質疑応答

個別相談会 対面で個別相談に応じ疑問点等にお答えします(事前予約優先)

【申し込み方法】

申し込みフォームからお願いします。

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/entry/new

第18回古代瓦研究会シンポジウム

奈良文化財研究所 都城発掘調査部では、1998年以来、17回のシンポジウムを通じて、製作技法を軸に、古代瓦の地域的展開を追究してまいりました。このたび、第18回のシンポジウムを以下の日程で開催いたしますので、ご案内申し上げます。

【テーマ】 8世紀の瓦づくりⅦ -一本づくり・一枚づくりの展開1-

【開催期日】

平成30年2月3日(土)午後1時より

平成30年2月4日(日)午前9時より

【プログラム】

2月3日(土)

13:00~17:20 研究発表

「一本づくり・一枚づくりの展開」 梶原 義実氏(名古屋大学大学院文学研究科)

「大和の一本づくり・一枚づくり」 岩戸 晶子(奈良文化財研究所)

「東海地方西部の一本づくり・一枚づくり」 新田 剛氏(鈴鹿市文化スポーツ部)

「東海地方東部の一本づくり・一枚づくり」 前田 清彦氏(豊川市教育委員会)

「中部地方の一本づくり・一枚づくり」 三好 清超氏(飛騨市教育委員会)

2月4日(日)

9:00~11:00 研究発表

「関東地方西部の一本づくり・一枚づくり」 昼間 孝志氏((公財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団)

「関東地方東部の一本づくり・一枚づくり」 山路 直充氏(市立市川考古博物館)

「東北地方の一本づくり・一枚づくり」 藤木 海氏(南相馬市教育委員会)

12:30~15:30 総合討議

【誌上発表】

「北陸地方の一本づくり・一枚づくり」 西井 龍儀氏・春日 真実氏・中原 義史氏

熊谷 葉月氏・松葉 竜司氏

【開催会場】 奈良文化財研究所 平城宮跡資料館講堂(奈良市佐紀町)(近鉄西大寺駅下車・東へ徒歩10分)»地図参照

【参加申込み】

・地方公共団体職員・大学教員、学生等の研究者を対象とし、事前申込み制で定員100名程度(先着順)とさせていただきます。

・参加希望者は、申込書に必要事項をご記入の上、2018年1月12日(金)までに、以下の宛先にメール(推奨)、郵送、FAXにてお申し込みください。 申し込み書(93KB)

・研究会場では、両日とも発表に関連する瓦を展示いたします。休憩時にご覧下さい。

・宿泊および昼食は、各自でご手配下さい。

・研究会一日目(2/3)の終了後、情報交換会を行う予定です。情報交換会の参加希望につきましても、合わせてご連絡ください

※本申込書にご記入いただいた内容は、本研究会の事務作業以外には使用いたしません。

【申込み・お問い合わせ先】

古代瓦研究会事務局(奈良文化財研究所都城発掘調査部平城地区内)今井 晃樹・林 正憲

〒630-8577 奈良県奈良市佐紀町247-1

FAX:0742-30-6830 E-mail:kogaken☆nabunken.go.jp(☆を@に変更してください)

ご案内(184KB)

申し込み用紙(93KB)

平成29年度 第5回 報告書データベース作成に関する説明会

国民共有の財産である埋蔵文化財の記録の中心となる発掘調査報告書は、印刷物として作成され保存活用されなくてはならない。この印刷物としての発掘調査報告書の存在を知らしめ、その活用を促進するものとして、発掘調査報告書の低精度PDFデータの公開が位置づけられる。当説明会では、報告書電子化及び全国遺跡報告総覧への登録に関する実務を説明し、発掘調査報告書の一層の活用促進をはかることにより、埋蔵文化財の普及公開に資することを目的とする。

【対象】地方公共団体およびその関係機関、法人等調査組織、大学等の埋蔵文化財担当職員等

【日時】

平成30(2018)年2月20日(火)

13:00~17:00(個別相談会は17:00~)

東京文化財研究所 セミナー室・申込先着順

〒110-8713東京都台東区上野公園13-43

100 名 参加費無料

【主催】独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【共催】国立大学法人島根大学附属図書館,全国遺跡報告総覧プロジェクト

【後援】文化庁,全国埋蔵文化財法人連絡協議会,全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会

【プログラム】

挨拶・趣旨

松村恵司 独立行政法人国立文化財機構 理事長 奈良文化財研究所 所長

基調「発掘調査報告書電子化の埋文行政上の位置づけ」

禰宜田佳男 文化庁文化財部記念物課 主任文化財調査官

基調「法人調査組織における報告書の電子化と活用」

松田直則 公益財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター

(全国埋蔵文化財法人連絡協議会 会長法人)所長

報告「全国遺跡報告総覧の機能と今後の展望」

高田祐一 奈良文化財研究所企画調整部 研究員

案内「報告書データベースの実務に関わる説明」*著作権許諾の手続きを含む

矢田貴史 島根大学附属図書館 企画・整備グループ

事例報告「浜松市における報告書のデジタル化と公開活用について」

鈴木一有 浜松市文化財課 埋蔵文化財グループ グループ長

鼎談(松村・禰宜田・松田)

質疑応答

個別相談会 対面で個別相談に応じ疑問点等にお答えします(事前予約優先)

【申し込み方法】

申し込みフォームからお願いします。

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/entry/new

中央アジア旧石器研究集会

「カザフ平原から古日本列島へ:ユーラシア広域編年の可能性」

2018年3月6日(火)13:30~18:00

【会場】奈良文化財研究所平城宮跡資料館小講堂 地図はこちら

【参加】無料、申し込み不要(30名まで)

【言語】日本語、ロシア語(通訳有り)

【プログラム】| 13:30~13:40 |

挨拶 西秋 良宏(東京大学総合研究博物館教授) |

|---|---|

| 13:40~13:50 |

趣旨説明「奈文研による中央アジア旧石器調査の経緯」 国武 貞克(奈良文化財研究所主任研究員) |

| 13:50~15:50 |

「カザフスタン各地における旧石器調査研究」 a)中央部:ウリケン・ジュディス遺跡の発掘調査成果 タルガト・マミロフ(カザフスタン国立博物館考古遺産部長) b)西 部:カスピ海・アラル海地域の調査研究 タルガト・マミロフ(カザフスタン国立博物館考古遺産部長) c)東 部:カザフアルタイ地域の調査研究(マミロフ) タルガト・マミロフ(カザフスタン国立博物館考古遺産部長) d)南 部:天山山脈、カラタウ山地における調査研究 国武 貞克(奈良文化財研究所主任研究員) |

| 15:50~16:00 | 休憩 |

| 16:00~16:50 |

「ウズベキスタンにおける東京大学の旧石器遺跡調査」 西秋 良宏(東京大学総合研究博物館教授) |

| 16:50~17:50 |

討論 a)カザフスタン旧石器時代の画期 b)カザフ平原から古日本列島へ |

| 17:50~18:00 |

総括「ユーラシア広域編年の可能性」 加藤 真二(奈良文化財研究所企画調整室長) |

保存科学研究集会2017「金属製遺物の調査・研究に関する最近の動向」

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所では、例年全国の保存科学担当者が一堂に会し、最近の保存科学に関する研究討議と情報交換をおこなう研究集会を企画しております。 本年度の保存科学研究集会は『金属製遺物の調査・研究に関する最近の動向』と題して開催する運びとなりました。

【開催日時】平成30年3月9日(金)10時~17時まで

【開催会場】奈良文化財研究所 平城宮跡資料館講堂(近鉄西大寺駅下車・東へ徒歩10分)»アクセス

【懇親会会費】4,000円

【ご案内】(1)ご案内・開催趣旨 (136KB)

(2)プログラム (90KB)

(3)参加申込書(20KB)※参加には事前申込が必要です。

【参加申込】

(1)国・地方公共団体もしくはそれに準ずる団体に所属する文化財担当職員および日本文化財科学会

あるいは文化財保存修復学会の会員を対象とします。

(2)参加希望者は参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにて事務局宛お申し込みください

(平成30年2月9日(金)必着 )

(3)講演題目等は変更されることがあります。

(4)研究集会終了後、同会場にて懇親会を開催いたします(事前申込制 別会費)

【申込み・お問い合わせ先】

〒630-8577 奈良市佐紀町247-1

奈良文化財研究所 埋蔵文化財センター

保存科学研究集会事務局

代表:髙妻洋成

FAX 0742-30-6846 TEL 0742-30-6847

E-mail : hozon_cs☆nabunken.go.jp(☆を@に変更してください)

※ 平成28年5月1日よりメールアドレスが変更になりました

その他

国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第17回)

国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設において,壁画・石材の修理作業を行っている「修理作業室」を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】平成29年5月13日(土)~5月19日(金)9:30~16:00

【場所】国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区内)

【公開する壁画】西壁女子群像・東壁青龍・北壁玄武

【主催】文化庁,独立行政法人国立文化財機構(奈良文化財研究所・東京文化財研究所),国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所,奈良県,奈良県教育委員会, 明日香村

【入場料】無料(事前申込制)

【応募受付】「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第17回)」事務局

TEL:06-6281-3040

ホームページ:http://www.takamatsuzuka-kofun.com

事前にインターネット又は往復はがきによる応募が必要です。

詳細は、「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第17回)」事務局 ホームページをご覧ください。

〔参考〕チラシのご案内 (2.7MB)キトラ古墳壁画の公開(第3回)

文化庁 キトラ古墳壁画保存管理施設(キトラ古墳壁画体験館「四神の館」内)でキトラ古墳壁画の公開をします。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】平成29年5月14日(日)~6月11日(日)9:30~17:00

※閉室日:5月24日(水)・6月7日(水)

【場所】キトラ古墳壁画体験館「四神の館」内 文化庁 キトラ古墳壁画保存管理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区内)

【公開する壁画】東壁(青龍、十二支・寅)

【主催】文化庁,独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【入場料】無料(事前申込制)

【応募受付】「キトラ古墳壁画の公開(第3回)」事務局

TEL:06-6281-3060

ホームページ:http://www.kitora-kofun.com

事前にインターネット又は往復はがきによる応募が必要です。

詳細は、「キトラ古墳壁画の公開(第3回)」事務局 ホームページをご覧ください。

〔参考〕チラシのご案内 (570KB)キトラ古墳壁画体験館 四神の館サイトはこちらへ

国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第18回)

国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設において,壁画・石材の修理作業を行っている「修理作業室」を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】平成29年7月15日(土)~7月21日(金)9:00~16:00

【場所】国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区内)

【公開する壁画】西壁女子群像・東壁青龍・北壁玄武

【主催】文化庁,独立行政法人国立文化財機構(奈良文化財研究所・東京文化財研究所),国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所,奈良県,奈良県教育委員会, 明日香村

【入場料】無料(事前申込制)

【応募受付】「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第18回)」事務局

TEL:06-6281-3040

ホームページ:http://www.takamatsuzuka-kofun.com

事前にインターネット又は往復はがきによる応募が必要です。

詳細は、「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第18回)」事務局 ホームページをご覧ください。

〔参考〕チラシのご案内 (2.3MB)キトラ古墳壁画の公開(第4回)

文化庁 キトラ古墳壁画保存管理施設(キトラ古墳壁画体験館「四神の館」内)でキトラ古墳壁画の公開をします。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】平成29年7月15日(土)~8月13日(日)9:30~17:00

※閉室日:7月26日(水)・8月9日(水)

【場所】キトラ古墳壁画体験館「四神の館」内 文化庁 キトラ古墳壁画保存管理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区内)

【公開する壁画】南壁(朱雀)

【主催】文化庁,独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【入場料】無料(事前申込制)

【応募受付】「キトラ古墳壁画の公開(第4回)」事務局

TEL:06-6281-3060

ホームページ:http://www.kitora-kofun.com

事前にインターネット又は往復はがきによる応募が必要です。

詳細は、「キトラ古墳壁画の公開(第4回)」事務局 ホームページをご覧ください。

〔参考〕チラシのご案内 (552KB)キトラ古墳壁画体験館 四神の館サイトはこちらへ

飛鳥資料館夏期企画展 第8回写真コンテスト「飛鳥の路」

あなたの心にうかぶ、飛鳥の路の魅力はなんですか?

飛鳥時代、都に往還する人々が歩いた山田路や下ツ道などの大道。持統天皇が吉野へ行幸した芋峠越えの街道。長い歴史をもつ路が、飛鳥にはあります。

今も飛鳥には、日々、人々が歩む路があります。古い集落をぬける路。田畑の畦道。寺社の参道。路傍にたたずむ石仏や季節の花々が、懐かしい景色をいろどります。

古代から現代まで、あまたの人々が行き交い、歴史を重ねてきた飛鳥の路。

第8回の写真コンテストでは、「飛鳥の路」をテーマに、飛鳥地域の歴史や文化、人々の営みを感じる「路」を撮影した写真を募集します。飛鳥の路の魅力を写真で表現してください。

【応募締切】2017 年7 月2 日(日)必着

【展示期間】2017 年7 月28 日(金)~ 9 月3 日(日) (※月曜休館)

【来館者投票期間】2017 年7 月28 日(金)~ 8 月20 日(日) (※月曜休館)

飛鳥資料館サイトはこちらへ「奈良の都の木簡に会いに行こう!」

(日本学術振興会 ひらめき★ときめきサイエンスプログラム)

みなさんは木簡(もっかん)を見たことがありますか?

平城宮跡にある研究所で、夏休みの1日を木簡とともに過ごしてみませんか?

概要は次のとおりです。

2017年8月22日(火)・23日(水)9時30分から17時まで(同一プログラムで2回おこないます)

(受付開始:9時30分)

小学5・6年生、中学生(保護者同伴可)

【募集人数】各日とも10人(応募締切2017年7月28日。応募多数の場合は抽選になります)

【会場】奈良文化財研究所・平城宮跡(佐紀町)

【プログラム】| 9:30-9:45 | 受付(集合場所:奈良文化財研究所仮庁舎南棟1階受付) |

|---|---|

| 9:45-10:00 | 開講式(挨拶・オリエンテーション、科研費の説明) |

| 10:00-10:45 | 講義:「木簡に会ってみよう―保存処理済み木簡を読んで木簡に親しむ」(講師:渡辺晃宏) |

| 10:45-11:00 | 小休憩 |

| 11:00-12:00 | 実習①:木簡を探してみよう-木簡を含む土の洗浄・選別作業を体験 |

| 12:00-13:00 |

昼食(奈良パークホテルの協力で復元された古代食を含む弁当を提供) ※保護者・学校関係者の方にもご希望があれば同じ弁当を実費でご用意します。 |

| 13:00-14:00 | 実習②:木簡に触れてみよう-木簡収蔵庫で木簡の水替え作業を体験 |

| 14:00-14:15 | 小休憩 |

| 14:15-15:00 | 演習:木簡を読んでみよう-平城宮第1号木簡の解読に挑戦 |

| 15:00-15:30 | クッキータイム |

| 15:30-16:40 | 見学:平城宮跡に出かけよう-第1号木簡発見地を訪ねる |

| 16:40-17:00 | 修了式(アンケートの実施、未来博士号の授与) |

| 17:00 | 終了、解散 |

日本学術振興会のホームページ(https://www.jsps.go.jp/hirameki/index.html)または、下記の必要事項を記入しFAX(0742-30-6750)もしくはメール(jimu@nabunken.go.jp)でお申し込みください。

参加申込書 (19KB) 【必要事項】

1.参加希望日

2.氏名(フリガナ)

3.在学する学校名、学年

4.生年月日、性別

5.連絡先住所(郵便番号)

6.TEL

7.FAX(無ければ空欄可)

8.E-mail(必ずパソコンからのメールを受信できるように設定しておいてください)

9.保護者・学校関係者の見学(参加)の有無、及び弁当の要・不要

(「有」の場合、見学(参観)者の氏名(フリガナ)を記入してください。)

10.保護者からの参加同意(受講希望者は必ず保護者の同意を得ることとしています。)

11.応募するにあたって聞きたいこと、知りたいことなどがあれば記入してください。

都城発掘調査部・史料研究室

電話:0742-30-6837

FAX:0742-30-6830

E-mail:history-labo@nabunken.go.jp

〔電話受付時間〕10時から16時まで(土日祝を除く)

※いただいた個人情報は、参加者名簿の作成、参加年齢の確認、緊急時の連絡、保険加入申請、その他安全な運営のために利用します。

キトラ古墳遺跡見学・乾拓体験

キトラ古墳について学び、壁画の乾拓を体験しよう。(事前申し込み)

【日時】2017年8月26日(土) 10:00~11:30

【場所】キトラ古墳周辺地区 四神の館

【主催】奈良文化財研究所、国営飛鳥歴史公園

【定員】20名

【参加費】お一人様300円

【申込】キトラ古墳壁画体験館 四神の館

TEL:0744-54-5105

ホームページ:http://asuka-park.go.jp/event/detail.php?id=874

・事前に電話による申込が必要です。

東院庭園「庭の宴」

東院庭園は奈良時代の宮殿内における庭園の在り方を知る唯一の遺跡として大変貴重なものです。長年にわたる奈良文化財研究所の発掘調査の結果、全容が明らかとなり、平成10年に復原整備されました。

その後、当時の様子を理解していただけるように、遺跡の利活用の事業を実施してきました。

今年度も、奈良文化財研究所の研究成果を踏まえ、遺跡や当時の食事についての解説に加え、宮中の宴席の様子を再現する庭の宴を開催して、古代の饗宴の姿に思いを馳せていただきます。

【日時】

2017年9月23日土曜日(秋分の日)18時30分から20時

(受付開始:17時45分)

奈良市法華寺町 平城宮跡 東院庭園

(新大宮~東院庭園間の送迎バスを出します。)

<駐車場はありません。送迎バスをご利用下さい。>※雨天時は、平城宮跡資料館講堂に変更します。

100名

【参加料】2,500円

【プログラム】

17:00 一般参加者 送迎開始(新大宮駅)

17:45 一般参加者 受け付け開始

18:30 開宴

18:30-18:40 所長挨拶

18:40-18:50 ミニ講演1 高橋知奈津(遺跡整備研究室)「東院庭園と渤海の庭園」

18:50-19:15 雅楽(渤海楽)演奏と楽曲・楽器説明

19:15-19:25 ミニ講演2 桑田訓也(史料調査室)「木簡に見える渤海との交流」

19:30-19:55 古代衣装ファッションショー

「渤海使史都蒙の接遇」 宝亀八年(777)5月7日

19:55-20:00 終了・お見送り

・ 蘇(そ) 乳製品

・ 楚割り(すわやり) 魚の干物

・ 脯穴(ほじし) 干し肉

・ 白酒(しろき) にごり酒 など

※ 料理は当日変更になることがあります。

※ 白酒は、どくだみ茶に変更できます。飲物は、一人3杯までです。

<古代食の提供にあたっては、奈良パークホテルが協力しています。>

どなたでも御応募いただけます。 ※未成年者は、どくだみ茶の提供になります。

【応募方法】往復はがき(一人の方が複数通の応募をすることはできません。複数通の応募があった場合でも、1回の応募として取り扱います。)

【往復はがきの記載方法】

●往信表面

下記の送付先を御記入ください。

(送付先)〒630-8577

奈良市佐紀町247-1

東院庭園庭の宴 係

●往信裏面

・ お申込みされる方のお名前(ふりがな)、年齢、性別、郵便番号、住所、電話番号(昼間に連絡がつく番号)、飲物(白酒又はどくだみ茶)

・ お連れ様のお名前(ふりがな)(1名まで)、年齢、性別、飲物(白酒又はどくだみ茶)

・ その他(お身体の不自由な方はお知らせください。)

・ 今回のイベントをどのようにお知りになったかを御記入ください。(任意)

●返信表面

お申込みされる方の住所、お名前を記入してください。

●返信裏面

何も記入しないでください。

平成29年8月22日(火)から9月8日(金)の当日消印まで有効

【当選・落選の決定】抽選にて決定します。(返信はがきで当落の連絡をします。)

【当日お持ちいただくもの】返信はがき、年齢がわかるもの

【お問い合わせ】

東院庭園「庭の宴」事務局

電話:0742-30-6753

〔受付時間〕

10時から16時まで(土日祝、イベント当日を除く)

10時から20時まで(イベント当日のみ)

※ 土日祝は事務局を閉局します。

※ 当選・落選に関するお問い合わせは御遠慮願います。

※ いただいた個人情報は、イベントに係る連絡以外には使用しません。

国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第19回)

国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設において、壁画・石材の修理作業を行っている 「修理作業室」を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】平成29年9月23日(土・祝)~9月29日(金)9:30~16:00

【場所】国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区内)

【公開する壁画】西壁女子群像・西壁白虎・西壁男子群像、北壁玄武

【主催】文化庁,独立行政法人国立文化財機構(奈良文化財研究所・東京文化財研究所), 国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所,奈良県,奈良県教育委員会, 明日香 村

【入場料】無料(事前申込制)

【応募受付】「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第19回)」事務局

TEL:06-6281-3040

ホームページ:http://www.takamatsuzuka-kofun.com

事前にインターネット又は往復はがきによる応募が必要です。

詳細は、「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第19回)」事務局 ホームペー ジをご覧ください。

〔参考〕チラシのご案内 (1.9MB)キトラ古墳壁画の公開(第5回)

文化庁 キトラ古墳壁画保存管理施設(キトラ古墳壁画体験館「四神の館」内) でキトラ古墳壁画の公開をします。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】平成29年9月23日(土・祝)~10月22日(日)9:30~17:00

※閉室日:10月4日(水)・10月18日(水)

【場所】キトラ古墳壁画体験館「四神の館」内 文化庁 キトラ古墳壁画保存管理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区内)

【公開する壁画】西壁(白虎)、天井(天文図)

【主催】文化庁,独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【入場料】無料(事前申込制)

【応募受付】「キトラ古墳壁画の公開(第5回)」事務局

TEL:06-6281-3060

ホームページ:http://www.kitora-kofun.com

事前にインターネット又は往復はがきによる応募が必要です。

詳細は、「キトラ古墳壁画の公開(第5回)」事務局 ホームページをご覧ください。

【第二次応募の受付を開始しました】 〔参考〕チラシのご案内 (334KB)〔参考〕チラシのご案内 (424KB)

キトラ古墳壁 画体験館 四神の館サイトはこちらへ

国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第20回)

国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設において,壁画・石材の修理作業を行っている「修理作業室」を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】平成30年1月20日(土)~1月26日(金)9:00~16:00

【場所】国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区内)

【公開する壁画】西壁女子群像・西壁白虎・西壁男子群像、北壁玄武

【主催】文化庁,独立行政法人国立文化財機構(奈良文化財研究所・東京文化財研究所), 国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所,奈良県,奈良県教育委員会, 明日香村

【入場料】無料(事前申込制)

【第二次応募の受付を開始しました】「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第20回)」事務局

TEL:06-6281-3040

ホームページ:http://www.takamatsuzuka-kofun.com

〔参考〕チラシのご案内 (1.9MB)キトラ古墳壁画の公開(第6回)

文化庁 キトラ古墳壁画保存管理施設(キトラ古墳壁画体験館「四神の館」内) でキトラ古墳壁画の公開をします。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】平成30年1月20日(土)~2月18日(日)9:30~16:30

※閉室日:1月31日(水)・2月14日(水)

【場所】キトラ古墳壁画体験館「四神の館」内 文化庁 キトラ古墳壁画保存管理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区内)

【公開する壁画】北壁(玄武)

【主催】文化庁,独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【入場料】無料(事前申込制)

【第二次応募の受付を開始しました】「キトラ古墳壁画の公開(第6回)」事務局

TEL:06-6281-3060

ホームページ:http://www.kitora-kofun.com

〔参考〕チラシのご案内 (506KB)〔参考〕チラシのご案内 (239KB)

キトラ古墳壁 画体験館 四神の館サイトはこちらへ

キトラ古墳 遺跡見学・乾拓体験会のご案内

2月24日(土)にキトラ古墳壁画体験館 四神の館でイベントを開催します。

ミニ講座とキトラ古墳の見学後、史跡内にある乾拓版をつかって乾拓体験ができます!

キトラ古墳の壁画に描かれた四神、天文図、十二支の拓本をとってみませんか?自分でとった拓本は記念にお持ち帰りできます。

ぜひご参加ください。

【日時】2018年2月24日(土)10:00~11:30

【定員】20名(要事前申込)

【参加費】お一人様300円

【会場】キトラ古墳壁画体験館 四神の館

【主催】奈良文化財研究所・国営飛鳥歴史公園

【申込先】キトラ古墳壁画体験館 四神の館

TEL:0744-54-5105

国営飛鳥歴史公園ホームページのイベント情報

https://www.asuka-park.go.jp/event/detail.php?id=937