催し物 2024年度 Events

- ■ 飛鳥資料館 第15回写真コンテスト「飛鳥の音」※終了しました。

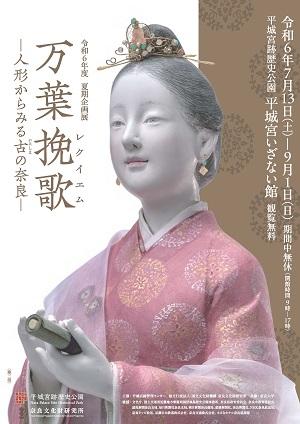

- ■ 令和6年度夏期企画展「万葉挽歌(レクイエム)-人形からみる古の奈良-」※終了しました。

- ■ 飛鳥資料館秋期特別展「水と暮らしの風景史 古地図と景観がひらく飛鳥」※終了しました。

- ■ 令和6年度平城宮跡資料館秋期特別展「聖武天皇が即位したとき。―聖武天皇即位1300年記念―」※終了しました。

- ■ 平城宮跡資料館春期企画展「UnEarth 2025 -平城宮・京の調査研究最前線-」※終了しました。

- ■ 飛鳥資料館 第16回写真コンテスト「飛鳥のたてもの」

- ■ 東大寺講堂・三面僧房の発掘調査※終了しました。

- ■ 薬師寺回廊西北隅発掘調査(平城第665次調査)※終了しました。

- ■ 石神遺跡東方の調査(飛鳥藤原第217次)※終了しました。

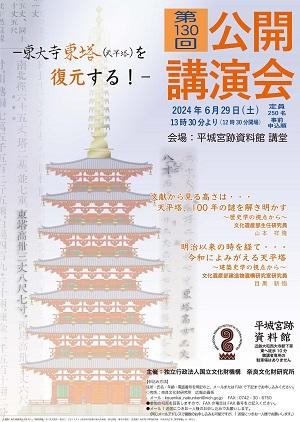

- ■奈良文化財研究所 第130回公開講演会※終了しました。

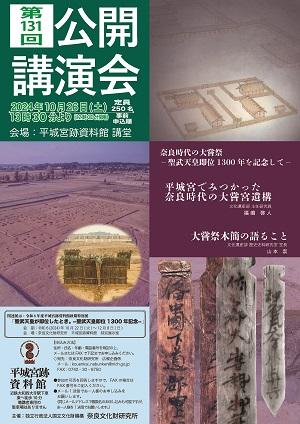

- ■奈良文化財研究所 第131回公開講演会※終了しました。

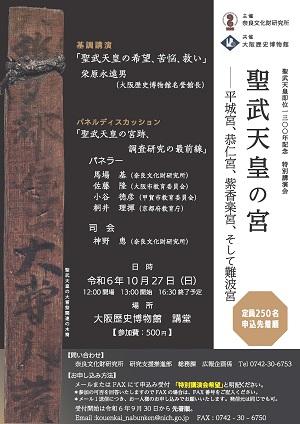

- ■聖武天皇即位1300年記念特別講演会「聖武天皇の宮−平城宮、恭仁宮、紫香楽宮、そして難波宮−」※終了しました。

- ■奈良文化財研究所第15回東京講演会「奈文研、食に挑む―ヒトは何をどのように食べてきたのか?―」※終了しました。

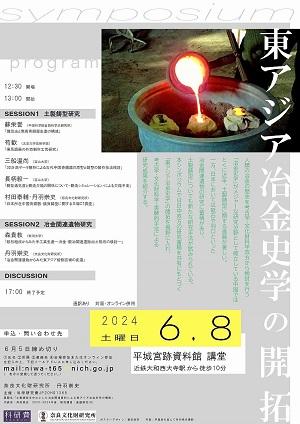

- ■シンポジウム「東アジア冶金史学の開拓」※終了しました。

- ■XRミートアップ奈良 文化財 × XR※終了しました。

- ■古代官衙・集落研究会 特別研究集会※終了しました。

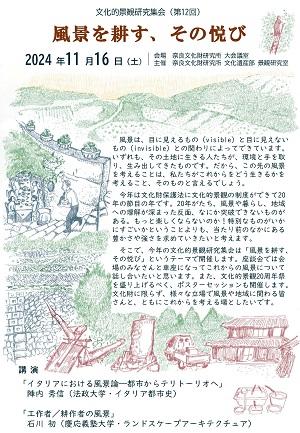

- ■文化的景観研究集会(第12回)※終了しました。

- ■保存科学研究集会2024・日本木材学会木質文化財研究会2024年度例会※終了しました。

- ■第28回古代官衙・集落研究集会※終了しました。

- ■国際シンポジウム「ウクライナの文化遺産と戦災」※終了しました。

- ■第24回古代瓦研究会シンポジウム※終了しました。

- ■ 国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第45回)※終了しました。

- ■ 国宝キトラ古墳壁画の公開(第31回)※終了しました。

- ■ 「奈良の都の木簡に会いに行こう!2024」 (日本学術振興会 ひらめき★ときめきサイエンスプログラム)※終了しました。

- ■ 国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第46回)※終了しました。

- ■ 国宝キトラ古墳壁画の公開(第32回)※終了しました。

- ■ 国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第47回)※終了しました。

- ■ 国宝キトラ古墳壁画の公開(第33回)※終了しました。

- ■ 奈良時代を体験!!よみがえった古代のゲーム「かりうち」対戦試合2024※終了しました。

- ■ 令和6年度平城宮跡資料館秋期特別展関連イベント「ナイト☆サイト☆ミュージアムー聖武天皇即位1300年をお祝いしよう!-」※終了しました。

- ■ 国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第48回)※終了しました。

- ■ 国宝キトラ古墳壁画の公開(第34回)※終了しました。

展覧会

令和6年度夏期企画展「万葉挽歌(レクイエム)-人形からみる古の奈良-」

奈良は神話の世界から古墳時代、飛鳥時代、奈良時代と日本の歴史の重要な部分を占めてきました。本展は、永瀬卓氏が長年制作してきた古代奈良をテーマにした人形を手掛かりに、奈良の歴史の奥深さや広がりを感じていただこうとする試みです。

永瀬氏は定年退職後、独学で人形制作を学び、『万葉集』に登場する古代の人々を中心に数多くの作品を制作されています。しかし、永瀬氏が人形制作を趣味の範囲で行っていた背景もあり、あまり世に知られていませんでした。

その後、東大寺の「お水取り(修二会)」をきっかけに、日本画家であり人形作家でもある中田文花氏によって紹介され、話題となりました。人形たちのゆかりの地である奈良でご縁があって注目を集めた永瀬氏の作品群。繊細で深淵さを感じさせる人形を鑑賞していただくと共に、そのモデルとなった歴史上の人物の人生や取り巻く歴史の流れに想いを馳せていただけたら幸いです。

平城宮跡歴史公園 平城宮いざない館 企画展示室

※会場は平城宮跡資料館ではございませんのでご注意ください。

31点(予定)

【会期】令和6年7月13日(土) ~ 9月1日(日) 期間中無休

平城宮いざない館開館時間 9:00~17:00

平城宮跡管理センター、独立行政法人 国立文化財機構 奈良文化財研究所

【共催】奈良大学

【後援】文化庁、国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所、奈良県教育委員会、奈良市教育委員会、読売新聞奈良支局、毎日新聞社奈良支局、朝日新聞奈良総局、産経新聞社、奈良新聞社、NHK奈良放送局、奈良テレビ放送、近畿日本鉄道株式会社、奈良交通株式会社、小さなホテル奈良俱楽部

【関連イベント】ギャラリートーク 7月27日(土)、8月9日(金) 14:00~

8月12日(月・振替休日) 11:00~ (各回60分程度)

その他、不定期で随時開催予定

事前申込不要

トークイベント「小さな出会いが結んだ大きな物語」

日時:8月12日(月・振替休日) 13:30~(90分程度)

会場:平城宮いざない館 多目的室

出演者:永瀬卓(人形制作者)、中田文花(日本画家・造形作家・華厳宗僧侶)、岩戸晶子(奈良大学文学部教授)

申込は平城宮跡歴史公園HPで受付中

チラシのご案内(4.3 MB)

現地説明会

東大寺講堂・三面僧坊跡発掘調査

史跡東大寺旧境内発掘調査団(東大寺・奈良文化財研究所・奈良県立橿原考古学研究所)で実施している東大寺講堂・三面僧房の発掘調査現地説明会を開催します。

【日時】令和6年9月21日(土)9:30~15:30 ※少雨決行

【場所】東大寺講堂・三面僧房発掘調査現場

【詳細】東大寺HP(https://www.todaiji.or.jp/)をご覧ください。

【お問い合わせ先】東大寺境内史跡整備計画室

TEL:0742-22-5543

薬師寺回廊西北隅発掘調査(平城第665次調査)

【日時】令和6年11月9日(土) 11~15時(随時説明)※小雨決行

【場所】法相宗大本山薬師寺(奈良市西ノ京町457) 回廊西北隅(発掘調査現場)

※地図はこちらを参照ください。>>https://www.nabunken.go.jp/fukyu/docs/20241109.pdf

近鉄橿原線 西ノ京駅下車すぐ

奈良交通バス

近鉄奈良駅・JR奈良駅より98系統「法隆寺前(薬師寺駐車場)行き」乗車

「薬師寺駐車場」下車すぐ(本数が少ないのでご注意ください)

(詳しくは、薬師寺公式サイトhttps://yakushiji.or.jpをご覧ください)

都城発掘調査部 平城地区考古第一研究室 室長 和田 一之輔

※なるべく公共交通機関でのご来場をお願いします。

※発掘調査現場は薬師寺境内につき、拝観料(大人1000円、中高生600円、小学生200円)が必要となります。

独立行政法人国立文化財機構

奈良文化財研究所 研究支援推進部 環境整備課

ホームページ https://www.nabunken.go.jp

E-mail:gensetsu_nabunken@nich.go.jp

TEL:0742-30-6736 FAX:0742-30-6730

石神遺跡東方の調査(飛鳥藤原第217次)

【日時】令和7年3月8日(土)11:00~15:00 ※小雨決行

定時説明はおこなわず回遊型とし、随時研究員が説明します。

発掘調査現場(奈良県高市郡明日香村飛鳥)

※地図はこちらを参照ください。>>

https://www.nabunken.go.jp/fukyu/docs/20250308.pdf

近鉄橿原線「橿原神宮前」(かしはらじんぐうまえ)駅東口から東へ徒歩35分

※駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮ください。

※混雑時には入場制限を行う場合があります。

【お問い合わせ先】奈良県橿原市木之本町94-1

独立行政法人国立文化財機構

奈良文化財研究所

都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)

℡:0744-24-1122

講演会

奈良文化財研究所 第130回公開講演会「東大寺東塔(天平塔)を復元する!」(聴講無料)のご案内

令和6年6月29日(土)13:30~15:45(開場12:30)

【場所】奈良市佐紀町 平城宮跡資料館 講堂

(近鉄大和西大寺駅下車 東へ徒歩10分)

<専用駐車場はありません。公共交通機関でお越しください。>

先着250名(事前申込制)

【演題・講演者】| ◎講演 「文献からみる高さは・・・天平塔、100年の謎を解き明かす~歴史学の視点から~」

文化遺産部主任研究員 山本 祥隆 |

| ◎講演 「明治以来の時を経て・・・令和によみがえる天平塔~建築史学の視点から~」

文化遺産部建造物遺構研究室研究員 目黒 新悟 |

住所・氏名・年齢・電話番号を明記の上、メールまたはFAXで下記までお申し込みください。

事前申し込みのない方は聴講できません。

Email :kouenkai_nabunken@nich.go.jp

FAX : 0742 - 30 - 6750

※参加の可否を回答いたしますのでFAXの場合は、FAX番号をご記入ください。

※メール1送信につき、お一人様のお申し込みでお願いいたします。

同じメールアドレスで複数のお申し込みも可能ですが、 1送信につき、お一人様でお願いいたします。

※先着250名で申し込みを締め切らせていただきます。

定員に達しましたので、受付を終了させていただきました。

奈良文化財研究所 研究支援推進部

総務課 広報企画係 Tel 0742-30-6753

チラシのご案内 (1.4MB)

奈良文化財研究所 第131回公開講演会「奈良時代の大嘗祭-聖武天皇即位1300年を記念して」(聴講無料)のご案内

令和6年10月26日(土) 13:30~15:45(開場12:30)

【場所】奈良市佐紀町 平城宮跡資料館 講堂

(近鉄大和西大寺駅下車 東へ徒歩10分)

<専用駐車場はありません。公共交通機関でお越しください。>

先着250名(事前申込制)

【聴講料】無料

【演題・講演者】| ◎講演「平城宮でみつかった奈良時代の大嘗宮遺構」

文化遺産部主任研究員 福嶋 啓人 |

| ◎講演「大嘗祭木簡の語ること」

文化遺産部歴史史料研究室長 山本 崇 |

住所・氏名・年齢・電話番号を明記の上、メールまたはFAXで下記までお申し込みください。

事前申し込みのない方は聴講できません。

Email :kouenkai_nabunken@nich.go.jp

FAX : 0742 - 30 - 6750

※参加の可否を回答いたしますのでFAXの場合は、FAX番号をご記入ください。

※メール1送信につき、お一人様のお申し込みでお願いいたします。

同じメールアドレスで複数のお申し込みも可能ですが、 1送信につき、お一人様でお願いいたします。

※先着250名で申し込みを締め切らせていただきます。

奈良文化財研究所 研究支援推進部

総務課 広報企画係 Tel 0742-30-6753

チラシのご案内 (1.7MB)

聖武天皇即位1300年記念特別講演会「聖武天皇の宮−平城宮、恭仁宮、紫香楽宮、そして難波宮−」

令和6年10月27日(日) 13:00~16:30(開場12:00)

【場所】大阪市中央区大手前4丁目1-32

大阪歴史博物館講堂 Osaka Metro谷町線・中央線「谷町四丁目」駅2号・9号出口 大阪シティバス「馬場町」バス停前

<専用駐車場はありません。公共交通機関でお越しください。>

先着250名(事前申込制)

【参加費】500円(当日受付にて現金お支払い)

【演題・講演者】| ◎基調講演 「聖武天皇の希望、苦悩、救い」

栄原永遠男(大阪歴史博物館名誉館長) |

| ◎パネルディスカッション「聖武天皇の宮跡、調査研究の最前線」

〔パネラー〕 馬場 基(奈良文化財研究所)、佐藤 隆(大阪市教育委員会)、小谷 徳彦(甲賀市教育委員会)、桐井 理揮(京都府教育庁) 〔司会〕神野 恵(奈良文化財研究所) |

住所・氏名・年齢・電話番号及び「特別講演会希望」と明記の上、メールまたはFAXで下記までお申し込みください。

事前申し込みのない方は聴講できません。

Email :kouenkai_nabunken@nich.go.jp

FAX : 0742-30-6750

※参加の可否を回答いたしますのでFAXの場合は、FAX番号をご記入ください。

※メール1送信で、お一人様のお申し込みをお願いします。

同じメールアドレスで複数名のお申し込みも可能ですが、お一人様 1送信をお願いします。

※先着250名で申し込みを締め切ります。

奈良文化財研究所 研究支援推進部

総務課 広報企画係 Tel 0742-30-6753

チラシのご案内 (3.9MB)

奈良文化財研究所第15回東京講演会「奈文研、食に挑む―ヒトは何をどのように食べてきたのか?―」

奈良文化財研究所東京講演会は、私ども奈文研の活動や研究成果を関東にお住いの皆様にもわかりやすく公開し、私ども奈文研についてより深く知っていただくとともに、文化財研究がもつ意義についてご理解いただくことを企図した講演会です。

令和4年度以来、2年ぶりに開催する今回の東京講演会のテーマは「食・食生活」。2013年の『和食;日本人の伝統的な食文化』のユネスコ無形文化遺産への登録、そして、近年のウクライナ紛争や気候温暖化による食糧危機や魚介類の歴史的な不漁などをきっかけとして、「食・食生活」に対する関心がますます高まっています。

飛鳥・藤原地域や平城宮・京跡での発掘調査や古代の宮都の研究といったイメージが強い奈文研ですが、実は、当時の「食・食生活」についても、さまざまな視点や方法に立った研究を進めています。今回は、その成果の一端をお示しいたします。奈文研の研究の広がりに触れていただくとともに、今の私たちの「食・食生活」についても、きっと新たな気づきが得られるのではないかと思います。

それでは、「食・食生活」に関する奈文研ワールドをお楽しみください。

独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【開催日時】令和6年11月16日(土) 開場12:00~閉会17:00

【会場】一橋大学一橋講堂(東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター2F)

【日程】| 12:00 | 開場・受付開始 |

|---|---|

| 13:00 | 開会 |

| 13:00~13:05 | 主催者挨拶 所長 本中 眞 |

| 13:05~13:35 | 講演「骨からみた古代の食事」 埋蔵文化財センター 環境考古学研究室長 山崎 健 |

| 13:35~14:05 | 講演「古代都城出土土器・箸からみた食生活の変化」 企画調整部 主任研究員 小田 裕樹 |

| 14:05~14:20 | 休憩 |

| 14:20~14:50 | 講演「ウンチから天平人の腹を探る」 都城発掘調査部 副部長 今井 晃樹 |

| 14:50~15:20 | 講演「生体分子から読み解く日本列島3万年の調理史」 企画調整部 国際遺跡研究室長 庄田 慎矢 |

| 15:20~15:40 | 休憩・会場設営 |

| 15:40~16:50 |

パネルディスカッション「奈文研の食文化研究」 コーディネーター 文化遺産部 上席研究員 西田 紀子 パネラー 山崎、小田、今井、庄田 |

| 16:50~16:55 | 閉会挨拶 副所長 加藤 真二 |

※参加費無料(事前申込制)

参加を希望される方は、11月13日(水)24:00 までに下記特設サイト内参加登録フォームにてお申込みください。(先着500名)

特設サイト>>https://www.gtcenter.jp/nabunken/

奈良文化財研究所第15回東京講演会事務局(株式会社業務渡航センター内)

E-mail:nabunken@gtcenter.co.jp

TEL:0120-555-273(平日10時-17時)

チラシのご案内 (756KB)

研究集会等

シンポジウム「東アジア冶金史学の開拓」

中国においては、人類の冶金の歴史を考古学・文化財科学双方から検討を行う「冶金史学」がメジャーな研究分野として確立し、とくに近年、土製鋳型に関する進展が著しい。一方、日本においては砥石や羽口といった冶金関連遺物の研究に蓄積があり、土製鋳型についても新たな研究手法も試みられている。

本シンポジウムでは日中双方の研究蓄積を共有にもとづく「東アジア冶金史学」の構築を視野に入れ、考古学・文化財科学・実験的手法による研究成果を紹介する。

2024年6月8日(土) 13時から17時(12時半開場)

【場所】奈良文化財研究所平城宮跡資料館講堂

対面・オンライン併用(ZOOM同時通訳機能を用いた通訳あり)

科学研究費JP20H01365(課題名「土製鋳型を中心とした冶金関連資料による東アジア冶金史学の構築」

【代表者】丹羽崇史 2020-2024年度 研究種目:基盤研究(B)

【プログラム】| 13:00 | 趣旨説明 |

|---|---|

| 第一部 土製鋳型研究 | |

| 13:10 | 蘇栄誉(中国科学院自然科学史研究所)「塊笵法と商周青銅器生産の構成(块笵法与商周青銅器生産的格局)」 |

| 13:30 | 苟歓(北京大学芸術学院)「侯馬銅器的外笵制作工芸研究」 |

| 13:50~14:00 | 休憩 |

| 14:00 | 三船温尚(富山大学)「3D計測データ解析による古代中国青銅器の原型と鋳型の製作技法検討」 |

| 14:20 | 長柄毅一(富山大学)「鋳型通気度と鋳造欠陥の関係について-鋳造シミュレーション-による欠陥予測」 |

| 14:40 | 村田泰輔(奈良文化財研究所)・丹羽崇史(奈良文化財研究所)「日本所在中国青銅器・銭貨鋳型に関するX線CT調査」 |

| 15:00~15:10 | 休憩 |

| 第二部 冶金関連遺物研究 | |

| 15:10 | 森貴教(新潟大学)「砥石組成からみた手工業生産―冶金・鍛冶関連遺跡出土砥石の検討―」 |

| 15:30 | 丹羽崇史「冶金関連遺物からみた東アジア熔銅技術の変遷」 |

| 15:50~16:00 | 休憩 |

| 16:00~16:55 | 討論 |

| 16:55~17:00 | 閉会挨拶 |

Eメールアドレス:niwa-t65☆nich.go.jp(☆を@に変更してください)

XRミートアップ奈良 文化財 × XR

現実空間と仮想空間を融合させるXR技術は、これまでゲームや映画などエンターテインメントの文脈で注目されてきた。しかし産業界では試験開発や教育訓練など既に実用化が進んでいる。またデジタルツインの文脈では、都市開発、インフラ整備、防災など行政分野への応用が検討されている。リアルな3Dモデルを見せる、体験させるだけでなく、実物では困難な試験・実験のデジタルツインでの実施、3Dモデルと現実空間との重ね合わせによる検証を可能にするのがXR技術の根幹である。文化財との関連では、博物館法改正により進む博物館デジタルアーカイブの利活用の一端として、利用者にあらたな体験を提供することが期待される。GIGAスクールにおける学校教育との連携も注目される。XRミートアップ奈良では、日本国内において先駆的に文化財XRに取り組む自治体、企業が事例紹介を通じて最新技術を周知し、文化財の保存・活用分野におけるXR技術導入の促進を目指す。文化財保存・活用のステークホルダーと、技術開発者との交流を深め、取り組みの拡大と展開を推進する。

【日時】令和6年6月21日(金)10:00~17:00(開場9:40)

【場所】奈良市佐紀町 平城宮跡資料館 講堂

(近鉄大和西大寺駅下車 東へ徒歩10分)

<専用駐車場はありません。公共交通機関でお越しください。>

主催:奈良文化財研究所 企画調整部文化財情報研究室

共催:株式会社ホロラボ、株式会社桑山瓦(ykuw-design)、公立小松大学次世代考古学研究センター

先着100名(先着順)

※入場無料・事前申し込み不要

【参加資格】デジタル技術やXR技術に関心がある方

【演題・講演者】文化財におけるデジタル技術の可能性 高田祐一(奈良文化財研究所)

(仮)文化財分野におけるXRへの期待 井川博文(文化庁)

記録・保存・修復と利活用をワンストップでつなぐ文化財XR 野口 淳(公立小松大学 次世代考古学研究センター・産業技術総合研究所)

HBIMとXRで文化財活用の事例と可能性 桑山 優樹(株式会社 桑山瓦)

文化財のデジタルアーカイブ事例のご紹介 中村 薫(株式会社 ホロラボ)

※他に展示体験会等あり

※チラシ等の「ご自由にお取りくださいコーナー」を設けます。参加者の皆様で周知したいことがありましたらチラシ等をお持ちください。

文化財やXRに関するテーマに限ります。無関係のものはお断りする場合があります。

チラシのご案内 (2MB)

古代官衙・集落研究会 特別研究集会

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所では、下記のテーマ、日程で特別研究集会をおこないます。関係各位のご参加をお待ちしております。また、お近くの関係者の方々にもお知らせいただけましたら幸いです。

【テーマ】「律令国家成立期の地域動態1-筑紫から大宰府へ-」

古代官衙・集落研究会は、1996年から毎年12月に古代都城が所在した奈良の地において研究集会を開催してきた。この研究集会は、律令国家を構成する様々な遺跡、遺構、遺物を対象とするテーマを設定し、全国の考古学・文献史学・古代史の研究者が一堂に会し、熱く議論を交わす場となっている。

この度、各地域における古代官衙・集落の実態をより一層明らかにするため、地元のことをよく知る研究者とともに、現地の最新の調査・研究成果をふまえつつ議論を進める特別研究集会の開催を企画した。

第1回目となる今回は、北部九州を中心に近年の官衙・集落遺跡の調査研究を俯瞰し、律令国家成立前後の西海道と地域社会について検討する。律令制下における西海道では、屯倉の設置を端緒として、大宰府の成立という中央政権と深く結びつく施設・機関の設置を経て、古墳時代以来の地域社会が変容・変質しつつ展開したものと考えられる。

近年、これらの官衙・集落に関わる調査・研究の進展にともない、屯倉の成立や大宰府の成立過程と集落の変容過程をより詳しく知ることができつつある。

今回の研究集会では、これらの新たな知見を共有するとともに、西海道・筑紫国の成立と糟屋屯倉・那津官家・大宰府の成立前後の集落・官衙の様相を整理する。律令国家成立過程における北部九州社会の歴史的特質について議論し、現状の課題を明確化することを通じて、今後の調査研究の新たな視点を得る機会としたい。

奈良文化財研究所 古代官衙・集落研究会

【後援】福岡市・福岡市教育委員会

【日程】2024年9月21日(土)・22日(日)

【場所】福岡市博物館 講堂 〒814-0001 福岡市早良区百道浜3丁目1-1 »アクセス

(奈良文化財研究所ではありませんので、ご注意ください。)

| 9月21日(土) | テーマ1 屯倉と地域社会 |

|---|---|

| 13:10~13:30 | 趣旨説明 馬場基(奈良文化財研究所) |

| 13:30~14:10 | 屯倉制と評の成立―筑紫を中心に― 酒井芳司(九州歴史資料館) |

| 14:10~14:50 | 筑紫地域の集落動態 上田龍児(大野城こころのふるさと館) |

| <休憩> | |

| 15:00~15:40 | 西海道の宅と倉 重藤輝行(佐賀大学) |

| 15:40~16:20 | 那津官家と地域変容 菅波正人(福岡市) |

| 16:20~17:00 | 糟屋屯倉と評衙 西垣彰博(粕屋町教育委員会) |

| 9月22日(日) | テーマ2 律令制の成立と筑紫 |

| 9:45~10:25 | 宮都から見た成立期の官衙 小田裕樹(奈良文化財研究所) |

| 10:25~11:05 | 筑後国成立期の官衙と集落 神保公久(久留米市) |

| <休憩> | |

| 11:15~11:55 | 大宰府管内成立期の官衙 杉原敏之(福岡県教育庁) |

| 11:55~12:35 | 大宰府における古代道復元の成果と課題 小鹿野亮(筑紫野市教育委員会) |

| <昼食> | |

| 13:30~15:30 | 総合討論 司会 宮田浩之(小郡市) 馬場基・小田裕樹(奈良文化財研究所) |

| 15:30~ | 閉会挨拶 |

21日終了後、情報交換会を開催します。

※ 参加ご希望の方は参加申込メールにご記入ください。

※ 情報交換会の参加は任意です。

参加希望者は、①氏名・②所属・③情報交換会参加の有無・④Eメールアドレス(または電話番号)を明記のうえ、下記メール宛にお申し込み下さい。

9月13日(金)までにお申し込みいただきますようお願いします。

なお、参加申込書にご記入いただきました内容につきましては、受付等研究集会の事務作業以外には使用いたしません。

宿泊の手配は各自でお願いします。

〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1

福岡市役所経済観光文化局埋蔵文化財課内

古代官衙・集落研究会 九州大会 事務局(菅波正人・杉原敏之・小田裕樹)

E-mail:msuganami65☆gmail.com (☆を@に変更してください)

FAX:092-733-5537

※12月に開催する第28回研究集会につきましては、11月初旬に当HPにてご案内いたします。

チラシのご案内(360KB)

文化的景観研究集会(第12回)

奈良文化財研究所では、下記のとおり第12回目の文化的景観研究集会を開催いたします。関係各位のご参加をお待ちしております。また、お近くの関係者の方々にもお知らせいただけましたら幸いです。

【開催趣旨】

「風景を耕す、その悦び」

風景は、目に見えるもの(visible)と目に見えないもの(invisible)との関わりによってできています。いずれも、その土地に生きる人たちが、環境と手を取り、生み出してきたものです。だから、この先の風景を考えることは、私たちがこれからをどう生きるかを考えること、そのものと言えるでしょう。

今年は文化財保護法に文化的景観の制度ができて20年の節目の年です。20年がたち、風景や暮らし、地域への理解が深まった反面、なにか突破できないものがある。もっと楽しくならないのか!特別なものがいかにすごいかということよりも、当たり前のなかにある豊かさや強さを求めていきたいと考えます。

そこで、今年の文化的景観研究集会は「風景を耕す、その悦び」というテーマで開催します。座談会では会場のみなさんと車座になってこれからの風景について話し合いたいと思います。また、文化的景観20周年祭を盛り上げるべく、ポスターセッションも開催します。文化財に限らず、様々な立場で風景や地域に関わる皆さんと、ともにこれからを考える場としたいです。

2024年11月16日(土)13:00~17:45

【会場】奈良文化財研究所 大会議室

【主催】奈良文化財研究所 文化遺産部 景観研究室

【プログラム】| 12:30 | 受付開始 |

|---|---|

| 13:00~13:10 | 趣旨説明 惠谷浩子(奈良文化財研究所) |

| 13:10~14:10 | 講演1「イタリアにおける風景論―都市からテリトーリオへ」 陣内秀信(法政大学) |

| 14:10~14:20 | 休憩 |

| 14:20~15:20 | 講演2「工作者/耕作者の風景」 石川初(慶応義塾大学) |

| 15:20~16:00 | ポスターセッション コアタイム |

| 16:00~17:30 | 座談会「風景を耕す、その悦び」 陣内秀信、石川初、進士五十八(東京農業大学名誉教授)、本橋仁(21世紀美術館)、栗生はるか(一般社団法人せんとうとまち)、小浦久子(奈良文化財研究所)、惠谷浩子 |

| 17:30~17:45 | ベストポスター賞授与式&閉会挨拶 |

◇陣内秀信

法政大学特任教授。専門はイタリア建築史・都市史。地中海学会会長、建築史学会会長、都市史学会会長を歴任。受賞歴にサントリー学芸賞、地中海学会賞、イタリア共和国功労勲章など。著書に『東京の空間人類学』(筑摩書房、1992年、サントリー学芸賞)、『都市のルネサンス-イタリア社会の底力』(古小烏舎、2021年)、『トスカーナ・オルチャ渓谷のテリトーリオ-都市と田園の風景を読む』(共著、古小烏舎、2022年、日本建築学会著作賞)など。

◇石川初

慶應義塾大学教授。専門はランドスケープ・アーキテクチュア。外部環境のデザインや地図の表現、地域景観などの研究・教育を行っている。東京農業大学造園大賞受賞。著書に『ランドスケール・ブック』(LIXIL出版、2012年)、『今和次郎『日本の民家』再訪』(共著、平凡社、2012年、日本建築学会著作賞、日本生活学会今和次郎賞)、『思考としてのランドスケープ-地上学への誘い』(LIXIL出版、2018年、日本造園学会賞著作部門)など。

参加申込は下記の申込フォームからお願いいたします。申込締切は11月10日で、会場の定員は100名です。オンラインでの配信は講演部分のみとなります。

https://e9cbd0f5.form.kintoneapp.com/public/cultural-landscape-research-meeting12

ポスターセッションの開催にあたり、文化的景観に関わるポスターを募集します。応募要領等は別紙「ポスター募集のお知らせ」をご参照ください。なお、ポスター内容の事前審査をおこない、ベストポスター賞の授与も実施します。多くの皆様からのご応募をお待ちしています。

ポスター募集のお知らせ(338KB)

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所 文化遺産部景観研究室(担当:惠谷 浩子)

〒630-8577 奈良県奈良市二条町2-9-1

E-mail:keikan_nabunken☆nich.go.jp(☆を@に変更してください)

チラシのご案内(905KB)

保存科学研究集会2024・日本木材学会木質文化財研究会2024年度例会

「木質文化財の保存修復に関する新たな視点・最近の取組」

奈良文化財研究所では、最近の保存科学に関する研究討議と情報交換をおこなう研究集会を下記のとおり開催します。本年度は日本木材学会木質文化財研究会2024年度例会と共同で行います。

【テーマ】木質文化財の保存修復に関する新たな視点・最近の取組

【日時】2024年12月14日(土)10:00~17:00

【会場】奈良文化財研究所 本庁舎 大会議室 (近鉄大和西大寺駅下車・東へ徒歩10分)»アクセス

【プログラム(予定)】PDF(324KB)| 10:00 | 開会挨拶 |

|---|---|

| 10:10 | 藤井義久(京都大学) 「木質文化財における生物劣化と新規な対策手法」 |

| 10:45 | 田鶴寿弥子(京都大学) 「文化財の樹種調査結果からみつめる人と木の歩み」 |

| 11:20 ~ 11:35 | 休憩 |

| 11:35 | 杉山智昭(奈良大学) 「木質文化財「活用」の現場を支える保存科学 ~アイヌ民具と沈没船資料を中心として~」 |

| 12:20 | 片岡太郎(弘前大学) 「X線CTによる遺跡出土漆製品の構造解析の課題と展望」 |

| 12:45 ~ 14:00 | 休憩 |

| 14:00 | 楊曼寧(奈良文化財研究所) 「出土遺物の保存処理における漆塗膜の変形メカニズムの検討」 |

| 14:35 | 中尾真梨子(奈良県立橿原考古学研究所) 「乾燥剤凍結乾燥法における出土木製品の保存処理」 |

| 15:10 | 松田和貴(奈良文化財研究所) 「出土木製品の保存処理における新たな薬剤含浸手法の試み」 |

| 15:45 ~ 16:10 | 休憩 |

| 16:10 | 総合討議 |

| 16:50 | 閉会挨拶 |

【懇親会】

研究集会・例会の閉会後、会場を移して開催します(20時終了予定)。

会場:大和西大寺駅周辺

会費:4,000円(予定) ※研究集会・例会当日(12/14)受付にて集金します

研究集会・例会の前日(12/13)に木質文化財研究会による見学会を開催します。

本研究集会・例会の対象者はご参加いただけますので、ご希望の方はあわせてお申し込みください。

※見学会のみの参加も可能です

<見学会開催概要>

場所:なら歴史芸術文化村(奈良県天理市杣之内町437-3)

内容:文化財修復・展示棟の見学 (学芸員によるツアー形式の解説あり)

日時:2024年12月13日(金) 15時から1時間程度(予定)

定員:20人(希望者多数の場合、抽選)

見学会参加費:無料

その他:現地集合・解散を予定(参加決定後、詳細をメールにて連絡します)

1)国・地方公共団体もしくはそれに準ずる団体に所属する文化財担当職員

2)日本文化財科学会もしくは文化財保存修復学会の会員

3)日本木材学会の会員

4)関連分野を専攻する大学生・大学院生

申込受付は終了しました。

ご参加の可否につきましては、11月中旬までにメールにてお知らせいたします。

研究集会・例会への参加は無料です。

会場やプログラム、開催形式等は、都合により変更となる場合があります。

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所

埋蔵文化財センター 保存修復科学研究室内

保存科学研究集会事務局

E-mail : hozon_cs_nabunken☆nich.go.jp (☆を@に変更してください)

第28回古代官衙・集落研究集会

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所では、下記のテーマ、日程で古代官衙・集落研究会の第28回研究集会をおこないます。関係各位のご参加をお待ちしております。また、お近くの関係者の方々にもお知らせいただけましたら幸いです。

古代官衙・集落研究会では、2020年度より「古代集落を考える」シリーズを立ち上げ、「集落構造」をキーワードに律令体制の成立・展開にともなう在地社会の変容と古代集落の歴史的特質の解明を目的として、古代集落遺跡の検討を続けている。

第5回となる今回は、本企画の総括編となる。まず、過去4回の研究集会の歩みを整理し、成果と課題を共有する。そして、古代集落の構造分析の基礎と位置づけた建物規模に関する検討を深化させ、新たな古代集落モデル(官衙研モデル)の精緻化を目指す。さらに、ケース・スタディとして、九州および関東の集落遺跡を取り上げ、官衙研モデルとの比較検討をおこなう。また、本企画を通じて考古学における集落遺跡と史料にみられる「村」との接点を探り続けてきた。これまでの議論を踏まえ、集落遺跡と「村」がどのように対応するのか、改めて史料に基づいた検討をおこないたい。最後に、討論では過去の発表者を交えた議論を広くおこない、各地の研究者が今後古代集落を調査していく上での指標の提示を目指す。

今回の研究集会をもって「古代集落を考える」シリーズは一旦、完結となる。多くの参加者による活発な議論を期待したい。

2024年12月21日(土)・22日(日)

会場とオンライン配信(TeamsまたはZoom)を併用したハイブリッド形式にて開催

| 12月21日(土) | |

|---|---|

| 13:00~ | 開場 |

| 13:30~13:40 | 開会挨拶 |

| 13:40~14:10 |

「古代集落を考える」シリーズの成果と課題 道上祥武(奈良文化財研究所) |

| 14:10~15:10 |

古代集落構成建物の規模に関する基礎的検討 大澤正吾(文化庁) |

| 15:10~15:25 | 〈休憩〉 |

| 15:25~16:25 |

西海道における古代集落の構造と変遷-豊前・豊後を中心に- 長直信(文化庁) |

| 16:25~17:25 |

古代武蔵国多磨郡の集落と武蔵国府 江口桂・篠田浩輔(府中市役所) |

| 12月22日(日) | |

| 9:30~10:30 |

史料からみた村と古代集落遺跡 浅野啓介(文化庁) |

| 10:30~10:45 | 〈休憩〉 |

| 10:45~11:45 | 討論① |

| 11:45~13:00 | 〈昼食・休憩〉 |

| 13:00~15:30 | 討論② |

| 15:30~ | 閉会挨拶 |

※報告題目は仮題ですので、変更する場合もあります。

【場所】奈良文化財研究所 平城宮跡資料館 講堂(地図参照)

【情報交換会】日時:12月21日(土)18:00~20:00 参加費:5,000円程度

※ 情報交換会の参加は任意です。

奈文研HP申込フォーム(https://req.qubo.jp/nabunken/form/HignKCM0)よりお申し込みください。

事前申込のない方は聴講できません。

地方公共団体職員・大学教員・大学院生等の研究者を対象とします。

申込時に会場参加・オンライン参加を必ず選択してください。

オンライン配信は固定カメラ・会場マイクによる簡易な配信となりますので、音声や映像等不具合が発生する場合があることをご了承ください。

締め切り:12月13日(金)

申込受付を終了いたしました。

オンライン参加でお申し込みの方には12月18日夕方に事務局より案内メールをお送りします。

ご確認をお願いいたします。

古代官衙・集落研究会事務局

馬場基・林正憲・小田裕樹・清野陽一・道上祥武

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所

〒630-8577 奈良市二条町2-9-1

FAX:0742-30-6849

Eメール:kodai-kanga_nabunken☆nich.go.jp (☆を@に変更してください)

ご案内(596KB)

国際シンポジウム「ウクライナの文化遺産と戦災」

2022 年以降現在も続くロシアによるウクライナ侵略。ウクライナの文化遺産を取り巻く現状について、現地で活躍する考古学者たちから詳細な報告を行っていただきます。

【主催】文化庁・独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【定員】200名(先着順)

【言語】英語(日本語同時通訳付き)

【開催日時】2025年1月19日(日)13:30-17:00(開場13:00)

参加費無料・事前申込制

国際シンポジウム「ウクライナの文化遺産と戦災」参加申込受付フォーム

https://e9cbd0f5.form.kintoneapp.com/public/nbk-symposium-20250119

もしくは下記メールアドレス宛に氏名・連絡先を記入の上、お申し込み下さい。

kokusaiiseki_nabunken@nich.go.jp

2025年1月13日→★2025年1月17日まで延長★

【会場】奈良春日野国際フォーラム甍 能楽ホール

【交通手段】奈良市春日野町101

徒歩:近鉄奈良駅2番出口より徒歩20分

バス:(1)近鉄奈良駅5番出口より奈良交通バス1番のりば

(2)JR奈良駅より奈良交通バス東口2番のりば

(1)、(2)とも「春日大社本殿」行き「奈良春日野国際フォーラム甍前」下車すぐ又は、「市内循環(外回り)」バス「東大寺大仏殿・春日大社前」下車、大仏殿交差点東へ徒歩3分

※会場へは公共交通機関でお越しください

奈良文化財研究所 国際遺跡研究室

〒630-8577 奈良市二条町2-9-1 TEL:0742-30-6757

| 13:00-13:30 | 開場・受付 |

|---|---|

| 13:30-13:35 | 主催者挨拶 |

| 13:35-13:40 | 趣旨説明 |

| 13:40-14:25 | 講演「戦争とウクライナの考古遺産」 ヴィクトール・チャバイ |

| 14:25-15:10 |

講演「考古遺産保存対象としてのウクライナ国立科学アカデミー考古学研究所所蔵の科学的コレクション」 リュドミラ・ミロネンコ、オリハ・マニフダ、オレクサンドラ・コザク(講演者:ミロネンコ) |

| 15:10-15:25 | 休憩 |

| 15:25-16:00 |

講演「ウクライナ国立科学アカデミー考古学研究所所蔵の戦闘地域出土考古学的遺物について」 セルヒイ・テリジェンコ |

| 16:00-16:35 | 講演「リトアニアによる戦時中のウクライナ遺産保護対策」 ゲードレ・M・マトゥゼヴィクテ |

| 16:35-16:40 | 閉会挨拶 |

ヴィクトール・チャバイ ウクライナ国立科学アカデミー考古学研究所 所長

リュドミラ・ミロネンコ ウクライナ国立科学アカデミー考古学研究所 研究員

オリハ・マニフダ ウクライナ国立科学アカデミー考古学研究所 研究員

オレクサンドラ・コザク ウクライナ国立科学アカデミー考古学研究所 主任研究員

セルヒイ・テリジェンコ ウクライナ国立科学アカデミー考古学研究所 書記官

ゲードレ・M・マトゥゼヴィクテ リトアニア国立ヴィリュニュス大学生物考古学センター長

チラシのご案内(462KB)

第24回古代瓦研究会シンポジウム

奈良文化財研究所 都城発掘調査部では、1998年以来、23回のシンポジウムを通じて、製作技法を軸に、古代瓦の地域的展開を追究してまいりました。このたび、第24回のシンポジウムを以下の日程で開催いたしますので、ご案内申し上げます。

【テーマ】平安時代後期の軒瓦

【開催期日】2025年2月8日(土)13:00~17:20

2025年2月9日(日)9:00~15:00

2月8日(土)

13:00~17:20 研究発表

基調講演「平安後期瓦への視点―中世瓦の成立―」 上村和直氏

「法勝寺の瓦」 柏田有香氏(京都市埋蔵文化財研究所)

「鳥羽離宮の瓦」 前田義明氏

「南都の瓦」 川畑 純氏・田中龍一氏(奈良文化財研究所)

「摂河泉の瓦」 市本芳三氏(大阪府文化財調査センター)

2月9日(日)

9:00~11:30 研究発表

「播磨の瓦」 池田征弘氏(公財 兵庫県まちづくり技術センター)

「尾張の瓦」 桐山秀穂氏

「丹波の瓦」 溝口泰久氏(京都府教育庁指導部文化財保護課)

「讃岐の瓦」 香川将慶氏(高松市文化芸術振興課)

13:00~15:00 総合討議

奈良文化財研究所 平城宮跡資料館講堂(奈良市佐紀町)

(近鉄西大寺駅下車・東へ徒歩10分)»地図参照

・参加希望者は、申込フォーム(https://e9cbd0f5.form.kintoneapp.com/public/nbk-symposium-20250208)にアクセスしていただき、必要事項をご記入の上、2025年1月30日(木)までにお申し込みください。

・なお、当日参加が困難な方のために、インターネットによるライブ配信を行いますので、視聴を御希望される方は、当日参加と同様にお申し込み下さい(視聴方法につきましては、後日改めて御連絡差し上げます)。

・2月8日(土)の研究発表終了後、奈良文化財研究所近辺にて懇親会を開催いたします。大凡の人数を把握するため、参加を御希望される方は、当日参加と同様にお申し込み下さい。

・研究会場では、両日とも発表に関連する瓦を展示いたします。休憩時にご覧下さい。

・宿泊および昼食は、各自でご手配下さい。

※本申込書にご記入いただいた内容は、本研究会の事務作業以外には使用いたしません。

古代瓦研究会事務局(奈良文化財研究所都城発掘調査部平城地区内)川畑 純・岩永 玲

〒630-8577 奈良県奈良市二条町2-9-1

FAX:0742-30-6830 E-mail:kogaken_nabunken☆nich.go.jp(☆を@に変更してください)

その他

国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第45回)

国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設において、壁画・石材の修理作業をおこなってきた「修理作業室」を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】2024年5月18日(土)~5月24日(金)9:00~16:30

【場所】国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区内)

西壁女子群像,東壁女子群像,東壁青龍,東壁男子群像,北壁玄武

(見学用通路の窓ガラス越しでの公開となります。)

文化庁,独立行政法人国立文化財機構(奈良文化財研究所・東京文化財研究所),国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所,奈良県,明日香村

【入場料】無料(事前申込制)

【第一次応募の受付】インターネット:2024年4月16日(火)10時~4月21日(日)23時59分まで

往復はがき :2024年4月16日(火)~4月21日(日)※当日消印まで有効

【第二次募集の受付】2024年5月1日(水)10時~5月23日(木)17時まで

「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第45回)」事務局にお電話いただくか、事務局ホームページにて、定員に達していない日時からご応募ください。

※第一次応募により定員に達している場合、第二次応募の受付はおこないません。

詳細はこちら:https://www.takamatsuzuka-kofun.com

「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第45回)」事務局

TEL:06-6281-3040

〔参考〕チラシのご案内(819KB)

国宝キトラ古墳壁画の公開(第31回)

「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」内 文化庁キトラ古墳壁画保存管理施設で国宝キトラ古墳壁画を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】2024年5月18日(土)~6月16日(日)9:30~16:30

※最終受付は16時15分です。

※閉室日:2024年5月29日(水)・6月12日(水)

【場所】「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」内 文化庁キトラ古墳壁画保存管理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区内)

【公開する壁画】西壁「白虎」、東壁「青龍」

【主催】文化庁,独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【入場料】無料(事前申込制)

【第一次応募の受付】インターネット:2024年4月16日(火)10時~4月21日(日)23時59分まで

往復はがき :2024年4月16日(火)~4月21日(日)※当日消印まで有効

【第二次応募の受付】2024年5月1日(水)10時~6月15日(土)17時まで

「国宝キトラ古墳壁画の公開(第31回)」事務局にお電話いただくか、事務局ホームページにて、定員に達していない日時からご応募ください。

※第一次応募により定員に達している場合、第二次応募の受付はおこないません。

当日現地にて受付。

※事前申し込みで定員に達している場合はおこないません。

詳細はこちら:https://www.kitora-kofun.com

「国宝キトラ古墳壁画の公開(第31回)」事務局

TEL:06-6281-3060

〔参考〕チラシのご案内(664KB)

交通アクセス情報の変更

奈良交通「飛鳥キトラ線」(飛鳥駅~キトラ)は2022年12月1日より廃止となりました。「あすかデマンド乗合交通」、タクシー等をご利用ください。

「奈良の都の木簡に会いに行こう!2024」 (日本学術振興会 ひらめき★ときめきサイエンスプログラム)

みなさんは木簡(もっかん)を見たことがありますか?

今年も「奈良の都の木簡に会いに行こう!」を開催します。夏休みの1日を平城宮跡にある研究所で木簡とともに過ごしに来てください。

概要は次のとおりです。

2024年8月6日(火)・7日(水)・8日(木)

9時30分から16時20分まで(同一プログラムで3回おこないます)

(受付開始:9時30分)

2024年8月6日(火) 小学5・6 年生・中学校1年生(10名)

2024年8月7日(水) 小学校6年生・中学生・高校1年生(8名)

2024年8月8日(木) 中学校2年生,中学校3年生,高校1年生,高校2年生,高校3年生(8名)

(保護者同伴可)

※申込締切 7月26日(金)先着順

奈良文化財研究所 平城宮跡資料館 ほか

【プログラム】6 日(火)・7 日(水)・8 日(木)とも同一日程| 9:30- 9:45 | 受付(集合場所:平城宮跡資料館受付) |

|---|---|

| 9:45-9:50 | 開講式(挨拶・オリエンテーション、科研費の説明) |

| 9:50-10:10 | 講義①:木簡ってなに |

| 10:10-10:40 | 実習①:木簡に出会おう |

| 10:40-10:50 | 小休憩 |

| 10:50-11:20 | 実習②:木簡を読んでみよう―木簡の解読に挑戦― |

| 11:20-12:00 | 見学:木簡の倉庫と資料館で、保存方法を学ぼう |

| 12:00-12:45 | 昼食(奈良パークホテルの協力で復元された古代食を含む弁当を提供) |

| 12:45-14:05 | 実習③:木簡を見つけよう―木簡を含む遺物の洗浄・選別を体験― |

| 14:05-14:35 | クッキータイム |

| 14:35-15:15 | 実習④:AI で実験 |

| 15:15-16:00 | 実習⑤:木簡を作ってみよう―木に字を書いて誰かに伝える― |

| 16:00-16:20 | 修了式(アンケートの実施、未来博士号の授与) |

| 16:20 | 終了・解散 |

日本学術振興会のホームページ(https://www.jsps.go.jp/j-hirameki/)よりお申し込みください。

【お問い合せ】プログラム事務担当:財務戦略課 橋本・井岡

E-mail:ks_nabunken@nich.go.jp(☆を@に変えてください。)

電話:0742-30-6716

FAX :0742-30-6730

〔電話受付時間〕10時から16時まで(土日祝を除く)

※いただいた個人情報は、参加者名簿の作成、参加年齢の確認、緊急時の連絡、その他安全な運営のために利用します。

チラシのご案内(675KB)

国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第46回)

国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設において、壁画・石材の修理作業をおこなってきた「修理作業室」を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】2024年7月27日(土)~8月2日(金)9:00~16:30

【場所】国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区内)

西壁女子群像,東壁女子群像,東壁青龍,東壁男子群像,北壁玄武

(見学用通路の窓ガラス越しでの公開となります。)

文化庁,独立行政法人国立文化財機構(奈良文化財研究所・東京文化財研究所),国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所,奈良県,明日香村

【入場料】無料(事前申込制)

【第一次応募の受付】インターネット:2024年6月25日(火)10時~6月30日(日)23時59分まで

往復はがき :2024年6月25日(火)~6月30日(日)※当日消印まで有効

【第二次募集の受付】2024年7月9日(火)10時~8月1日(木)17時まで

「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第46回)」事務局にお電話いただくか、事務局ホームページにて、定員に達していない日時からご応募ください。

※第一次応募により定員に達している場合、第二次応募の受付は行いません。

詳細はこちら:https://www.takamatsuzuka-kofun.com

「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第46回)」事務局

TEL:06-6281-3040

〔参考〕チラシのご案内(1.8MB)

国宝キトラ古墳壁画の公開(第32回)

「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」内 文化庁キトラ古墳壁画保存管理施設で国宝キトラ古墳壁画を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】2024年7月27日(土)~8月25日(日)9:30~16:30

※最終受付は16時15分です。

※閉室日:2024年8月7日(水)・8月21日(水)

【場所】「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」内 文化庁キトラ古墳壁画保存管理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区内)

【公開する壁画】南壁「朱雀」

【主催】文化庁,独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【入場料】無料(事前申込制)

【第一次応募の受付】インターネット:2024年6月25日(火)10時~6月30日(日)23時59分まで

往復はがき :2024年6月25日(火)~6月30日(日)※当日消印まで有効

【第二次応募の受付】2024年7月9日(火)10時~8月24日(土)17時まで

「国宝キトラ古墳壁画の公開(第32回)」事務局にお電話いただくか、事務局ホームページにて、定員に達していない日時からご応募ください。

※第一次応募により定員に達している場合、第二次応募の受付は行いません。

当日現地にて受付。

※事前申し込みで定員に達している場合は行いません。

詳細はこちら:https://www.kitora-kofun.com

「国宝キトラ古墳壁画の公開(第32回)」事務局

TEL:06-6281-3060

〔参考〕チラシのご案内(725KB)

交通アクセス情報の変更

奈良交通「飛鳥キトラ線」(飛鳥駅~キトラ)は2022年12月1日より廃止となりました。「あすかデマンド乗合交通」、タクシー等をご利用ください。

国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第47回)

国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設において、壁画・石材の修理作業をおこなってきた「修理作業室」を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】2024年10月12日(土)~10月18日(金)9:00~16:30

【場所】国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区内)

西壁男子群像,西壁白虎,西壁女子群像,天井星宿図

(見学用通路の窓ガラス越しでの公開となります。)

文化庁,独立行政法人国立文化財機構(奈良文化財研究所・東京文化財研究所),国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所,奈良県,明日香村

【入場料】無料(事前申込制)

【第一次応募の受付】インターネット:2024年9月10日(火)10時~9月15日(日)23時59分まで

往復はがき :2024年9月10日(火)~9月15日(日)※当日消印まで有効

【第二次募集の受付】2024年9月25日(水)10時~10月10日(木)17時まで

「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第47回)」事務局にお電話いただくか、事務局ホームページにて、定員に達していない日時からご応募ください。

※第一次応募により定員に達している場合、第二次応募の受付は行いません。

詳細はこちら:https://www.takamatsuzuka-kofun.com

「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第47回)」事務局

TEL:06-6281-3040

〔参考〕チラシのご案内(818kB)

国宝キトラ古墳壁画の公開(第33回)

「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」内 文化庁キトラ古墳壁画保存管理施設で国宝キトラ古墳壁画を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】2024年10月12日(土)~11月10日(日)9:30~16:30

※最終受付は16時15分です。

※閉室日:2024年10月23日(水)・11月6日(水)

【場所】「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」内 文化庁キトラ古墳壁画保存管理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区内)

【公開する壁画】天井「天文図」

【主催】文化庁,独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【入場料】無料(事前申込制)

【第一次応募の受付】インターネット:2024年9月10日(火)10時~9月15日(日)23時59分まで

往復はがき :2024年9月10日(火)~9月15日(日)※当日消印まで有効

【第二次応募の受付】2024年9月25日(水)10時~11月9日(土)17時まで

「国宝キトラ古墳壁画の公開(第33回)」事務局にお電話いただくか、事務局ホームページにて、定員に達していない日時からご応募ください。

※第一次応募により定員に達している場合、第二次応募の受付は行いません。

当日現地にて受付。

※事前申し込みで定員に達している場合は行いません。

詳細はこちら:https://www.kitora-kofun.com

「国宝キトラ古墳壁画の公開(第33回)」事務局

TEL:06-6281-3060

〔参考〕チラシのご案内(522KB)

交通アクセス情報の変更

奈良交通「飛鳥キトラ線」(飛鳥駅~キトラ)は2022年12月1日より廃止となりました。「あすかデマンド乗合交通」、タクシー等をご利用ください。

奈良時代を体験!!よみがえった古代のゲーム「かりうち」対戦試合2024

今年も平城宮跡で、かりうち対戦試合を開催します!新たに競技部門とチャレンジ部門の2部門を新設しました。

詳細は、末尾をご覧ください。

2024年11月4日(月・振)13:00~15:30(受付12:30~)

【場所】平城宮いざない館前芝生広場(雨天時は、平城宮いざない館多目的室)

【定員】・競技部門(個人戦)16名

※事前申込制。<<申込受付開始は10月5日午前10時から>>

・チャレンジ部門(個人またはチーム)30組 程度

※当日参加可

※小学生未満は保護者同伴。当日見学は自由。

無料

【共催】平城宮跡管理センター

【協力】NPO法人平城宮跡サポートネットワーク、平城京天平行列実行委員会

※本イベントで撮影した動画・写真は、奈良文化財研究所、平城宮跡管理センターの広報活動に使用することがあります。予めご了承ください。

応募は、平城宮跡歴史公園HPから

https://www.heijo-park.jp/event/kariuchi2411/

【競技部門】

・経験者対象の個人戦。

・ブロックごとの総当たり戦(3試合)で、上位リーグ、下位リーグを決定。

・ブロック総当たり戦では、勝ち数で上位/下位の決定ができない場合、勝敗決定時の相手の控えコマの残数差で決定します。

・その後、各リーグでトーナメント方式(2~3試合)で順位を決定。

・決勝戦は、再現土器を使用します。

【チャレンジ部門】

・ランダムに3試合をおこない、ゲーム記録カードに勝敗を記入。

・勝負数に応じて、記念品を提供。(全敗した方のための記念品もあります。)

各部門の詳細に関する問い合わせは、下記、日本かりうち協会事務局メールアドレスまで。

isekiseibi_nabunken@nich.go.jp

チラシのご案内 (290KB)

国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第48回)

国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設において、壁画・石材の修理作業をおこなってきた「修理作業室」を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】2025年1月18日(土)~1月24日(金)9:00~16:30

【場所】国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区内)

西壁男子群像,西壁白虎,西壁女子群像,天井星宿図

(見学用通路の窓ガラス越しでの公開となります。)

文化庁,独立行政法人国立文化財機構(奈良文化財研究所・東京文化財研究所),国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所,奈良県,明日香村

【入場料】無料(事前申込制)

【第一次応募の受付】インターネット:2024年12月10日(火)10時~12月15日(日)23時59分まで

往復はがき :2024年12月10日(火)~12月15日(日)※当日消印まで有効

【第二次募集の受付】2024年12月24日(火)10時~2025年1月23日(木)17時まで

「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第48回)」事務局にお電話いただくか、事務局ホームページにて、定員に達していない日時からご応募ください。

※第一次応募により定員に達している場合、第二次応募の受付は行いません。

詳細はこちら:https://www.takamatsuzuka-kofun.com

「国宝高松塚古墳壁画修理作業室の公開(第48回)」事務局

TEL:06-6281-3040

〔参考〕チラシのご案内(839kB)

国宝キトラ古墳壁画の公開(第34回)

「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」内 文化庁キトラ古墳壁画保存管理施設で国宝キトラ古墳壁画を公開します。(事前申込制)

概要は次のとおりです。

【公開日時】2025年1月18日(土)~2月16日(日)9:30~16:15

※最終受付は16時です。

※閉室日:2025年1月29日(水)・2月10日(月)

【場所】「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」内 文化庁キトラ古墳壁画保存管理施設

(奈良県明日香村・国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区内)

【公開する壁画】北壁「玄武」

【主催】文化庁,独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所

【入場料】無料(事前申込制)

【第一次応募の受付】インターネット:2024年12月10日(火) 10時~12月15日(日) 23時59分まで

往復はがき :2024年12月10日(火)~12月15日(日)※当日消印まで有効

【第二次応募の受付】2024年12月24日(火)10時~2025年2月15日(土)17時まで

「国宝キトラ古墳壁画の公開(第34回)」事務局にお電話いただくか、事務局ホームページにて、定員に達していない日時からご応募ください。

※第一次応募により定員に達している場合、第二次応募の受付は行いません。

当日現地にて受付。

※事前申し込みで定員に達している場合は行いません。

詳細はこちら:https://www.kitora-kofun.com

「国宝キトラ古墳壁画の公開(第34回)」事務局

TEL:06-6281-3060

〔参考〕チラシのご案内(874KB)

交通アクセス情報の変更

奈良交通「飛鳥キトラ線」(飛鳥駅~キトラ)は2022年12月1日より廃止となりました。「あすかデマンド乗合交通」、タクシー等をご利用ください。