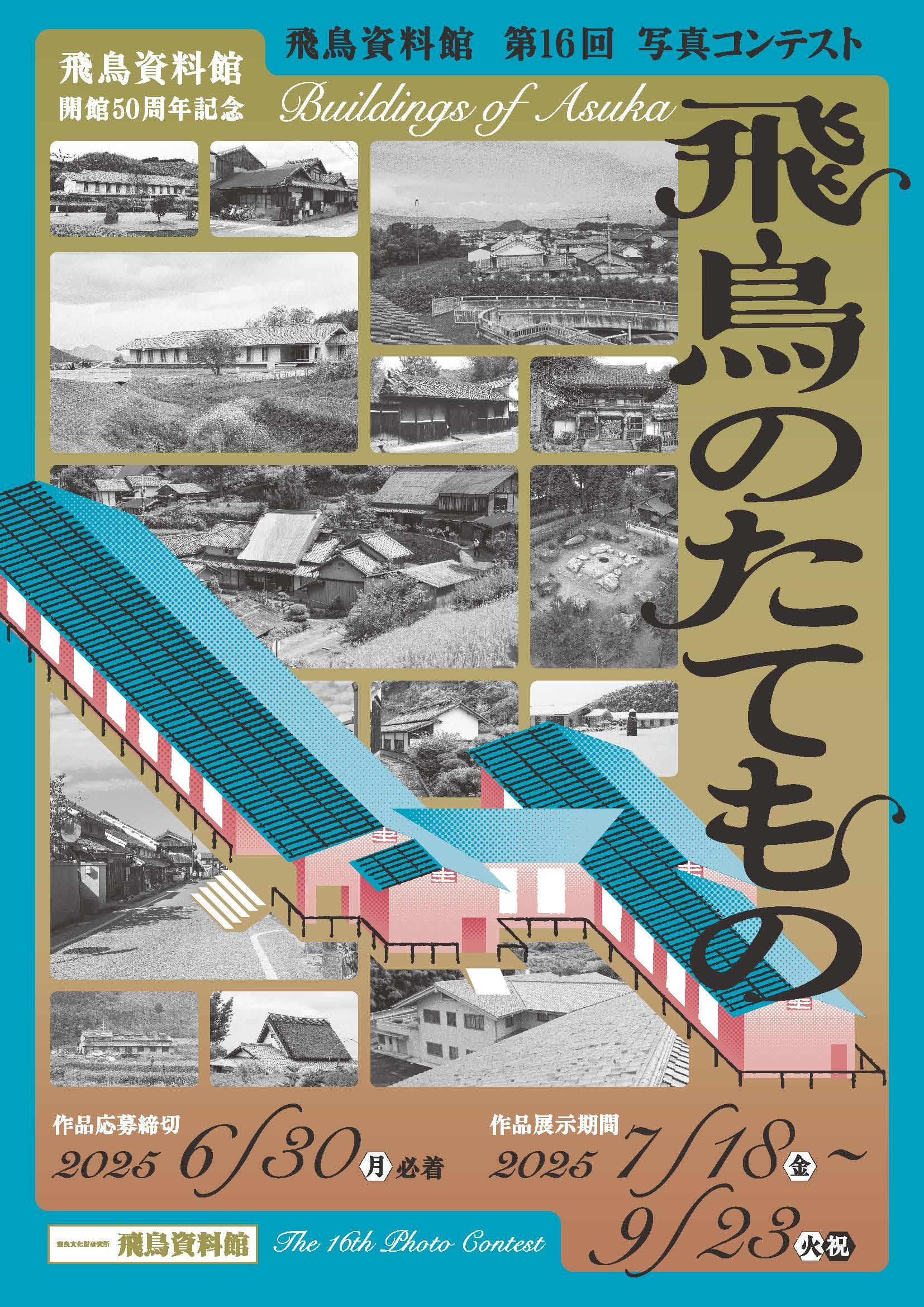

第16回写真コンテスト「飛鳥のたてもの」

「日本の原風景」とも言われる飛鳥の風景の中には、悠久の歴史とともに人々の暮らしを支えてきた様々な「たてもの」(建物)が垣間見えます。地中に眠る古代のたてものの手がかりをうかがわせる宮殿跡、いにしえの歴史を受け継ぐ神社・仏閣、地域の人びとの暮らしやなりわいの場となって来た懐かしい雰囲気の町並み。

このようなかけがえのない飛鳥の風景は、規制も含めたさまざまな法制度や地域の人びとによる粘り強い取り組みによって受け継がれてきたものです。今年、開館50年を迎えた飛鳥資料館のたてものもまた、モダンでありながらも周囲の自然や古都・飛鳥の風景に馴染んだデザインを今に伝えてきたのです。

当館の開館50年の節目にあたり、第16回写真コンテストでは作品テーマを「飛鳥のたてもの」としました。飛鳥の貴重な風景をかたちづくる「たてもの」をテーマとして、魅力あふれる作品を募集・展示します。

題材

「飛鳥のたてもの」にまつわる写真

飛鳥地域で撮影した作品を募集します。撮影時期は問いませんが未発表の作品に限ります。 また、本コンテストでは、開館50周年を記念した企画として、飛鳥資料館の建物を被写体にした作品の中から特別賞(1名)を授与します。

講評

毎回様々な題材で応募いただく飛鳥資料館写真コンテストも第16回を数え、今年のテーマは「飛鳥のたてもの」。歴史を紡ぐ様々な「たてもの」を題材に81点の応募を頂きました。

飛鳥の地に点在する集落や古代のたてものを想像させる遺構表示など、たてものの題材としては多くのものがあり、応募作品もそういった「ひと」が紡ぎ出してきた営みを感じさせる集落や民家・公共施設などのたてものが作品の中に個性的に表現されてありました。

毎回審査のポイントを設定し複数人で審査をしますが、特にタイトルから読み取ることが出来る「主題」がテーマに沿っているか・的確に作品に表現されているかを重視して審査をしています。今回の応募作品は比較的表現しやすい題材かと思いましたが、苦労や工夫が感じられる作品も多くありました。

今回のテーマは動かない「たてもの」であり、撮影する際には三脚をセットし、フレーミング・構図をじっくり検討する事が出来ます。応募作品の中にはそういった題材にもとづいた工夫がなされているものも多くありましたが、入選作品でももう一工夫ほしいなと言うものもあります。

動かない題材をじっくり腰を据えて作品に仕上げる楽しさ。まさに写真撮影の醍醐味です。いまは一眼レフの小さなファインダーでは無く、カメラのディスプレイで構図などを見ることが出来ます。是非作品作りを楽しんでください。

次回のテーマは「遺(のこ)したい飛鳥」です。皆様のご応募をお待ちしております!

入選作品

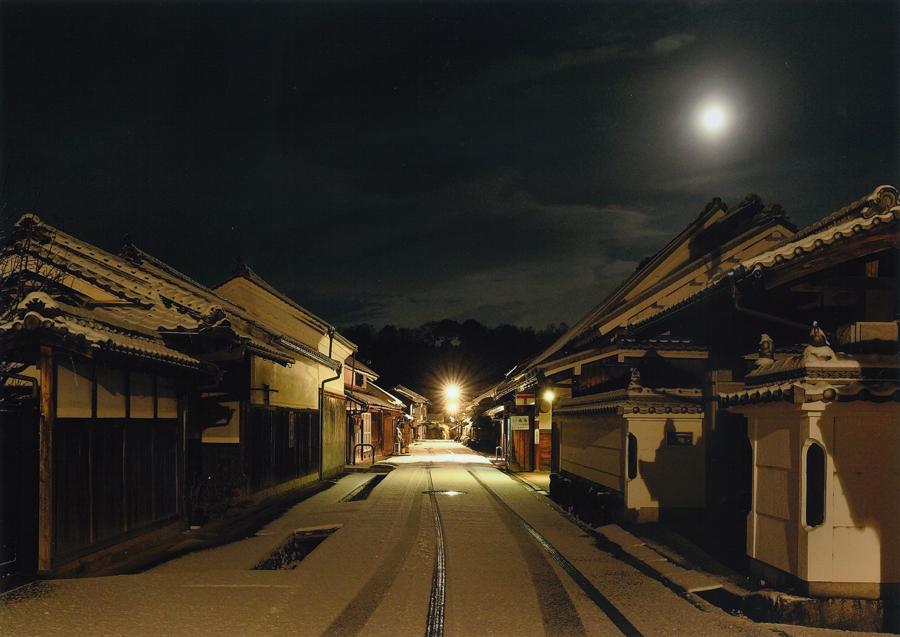

正一位 飛鳥建物太政大臣「時の足跡」東 吉輝 様

受賞コメント

この度は、栄えある賞をいただき大変光栄に思います。

この作品は、歴史を刻む古民家の街並みに雪の上に刻まれた車の足跡が、

時の流れを強く感じさせ、この風景を切り取りました。

講評

飛鳥のまちなみに雪積もる中、自動車の轍が飛鳥の歴史と現代との時をつないでいる「時間」を感じさせる作品です。放射状の構図で中心の甘樫丘に向かって伸びていく轍を上手く捉えて主題にマッチさせているほか、空のトーンには月明かりが印象的に映されて作品を際立たせています。

正二位 飛鳥建物左大臣「古の都城へタイムスリップ」本田 和博 様

受賞コメント

この度、正二位の賞を頂き誠に有難うございます。大変嬉しく思っております。日本初の都城、藤原京。機械がない時代に、平城京や平安京を上回る大規模な都が造営されたことに驚くばかりです。今回の題材を知った時にこの作品を直ぐに思い出しました。列柱と長く延びる影、光条で往時の壮麗な姿を表現したいと撮影していたところ、ランナーが突然入り込んで来ました。ラッキーでした。

講評

藤原宮跡にて古代の建物を再現する列柱が朝焼けに浮かび上がる風景が情景的に描かれています。朝日を受けて列柱から伸びる影、朝靄に浮かび上がる香具山に、ランニングする人のシルエット。多くの要素がある中、構図を上手く使って主題が明確になるように整理された作品です。

正二位 飛鳥建物右大臣「橘集落の雪景色」白水 泉 様

受賞コメント

明日香村では、冬の時期は雪は2~3回程しか降らず、午後には溶けてしまいます。今回は、珍しく前夜から雪が降り続けました。翌朝、なかなか見ることがない雪景色を撮りに近くの橘寺に行きました。

その後、ふと橘寺の西側をみると、真っ白に埋め尽くされた田んぼの向こうには、雪景色の葛城山や金剛山を背景に、普段とは違う橘集落の雪景色を見ることができました。

まるで、雪国の景色かと見間違えるような素晴らしい一瞬の風景でした。

講評

正一位に続いて雪景色の入賞です。橘の集落に雪が積もった朝、背景の葛城山系も雪化粧をまとい全体的にモノトーンの中、静かな集落の佇まいが浮き上がっています。近景から遠景への移り変わりを上手くまとめられた作品です。

正三位 飛鳥建物画卿「光る甍」城山 勉 様

受賞コメント

このたてものは関大飛鳥文化研究所で昭和50年にたてられたものです。毎年春になると研究所の桜を撮りに出かけます。このあたりは桜、滝、紅葉、雪にいろいろな風景を目にすることができます。飛鳥川に沿う山に囲まれ太陽の光は、朝7時半ごろに差し込み甍が美しくかがやき、たてものが浮かびあがり印象を強くします。

講評

稲渕にあるセミナーハウスに咲き誇る桜。山深き古都の風景に近代建築ながら風景に溶け込んだ建物の甍と桜が背景の森に向かっての美しいトーンを形成しています。桜という被写体は色鮮やかな表現が一般的ですが、モノトーン調に仕上げて作品を作ると、自然とは対照的な建造物でも落ち着いた雰囲気の作品になります。

正三位 飛鳥建物画卿「歴史の証人」辻󠄀本 英明 様

受賞コメント

奥飛鳥(栢森)には、時代に抗う風景がまだまだ残されており、特に家屋によく表れています。私の実家も100年以上たっており、土壁のにおい、瓦屋根のくすんだ色を思いだします。昔、飛鳥はまだ舗装されておらず、田舎の雰囲気が色濃く残っていました。今は新しい飛鳥の姿を見せてくれていますが、昔ながらの風景も残ってほしいと思うのは私だけでしょうか。

講評

特徴的な葺き方がされた民家の瓦屋根。飛鳥には近代的な建物から歴史を感じさせる建物まで、多くの建物で伝統的な瓦屋根がもちいられています。屋根の複雑な造形がモノトーンの力強さで上手く作品として仕上げられており、その特徴を際立たせています。

正三位 飛鳥建物画卿「秋色の里」本多 和之 様

受賞コメント

ある秋の日に岡寺を訪れたとき、ふと下界を見るとそこにはとても美しい光景が広が

っていました。秋色に染まった山や木々、その間に溶け込む橘寺の大屋根、周辺の民家

、学校の屋根.....。

今回、まだまだ私の知らない美しい飛鳥の風景があることを発見できたこと、そして

このような名誉ある賞をいただけたことをとても喜んでおります。

講評

明日香の四季折々の中でも秋の風景は最も色鮮やかな季節です。紅葉する木々の中に佇む橘寺の里を近景から遠景まで点在する紅葉の中にうまく配置した作品です。

正四位 写真司「こだわり」北 好雄 様

講評

のどかな田園風景の中にたたずむ土蔵風の建物。おそらく水門装置の機械小屋か農機具小屋かと思われますが、このようなところにも伝統的建築風の様式をもちいた飛鳥の人々のこだわりを表現された作品です。構図として視線移動の途中に主題を配置することでテーマを明確にした作品です。

正四位 写真司「野焼くころ」北室 静規 様

講評

明日香村の棚田とともに佇む集落のたてもの。田植えを前に野焼きをする風景を近景に、遠景へと立ち上る野焼きの煙がトーンとなり、その中に静かに並ぶ集落がうまくまとめられています。入賞作品の中でも縦位置写真は少なく、縦位置の構図によって主題から遠景への流れがうまく表現されています。

正四位 写真司「凛として建つ」西村 充康 様

講評

時の流れを経ても変わらず暮らしの一部として続けられる農作業。それを見守るように伝統的な大和棟のたてものが佇んでいます。中央二分割で近景に色調豊かな黄金色の田んぼや農作業の風景、その奥に主題を配置してトーンをうまく切り分けた作品です。

正四位 写真司「歴史ある町並み」宮田 昌子 様

講評

飛鳥のメインストリートである水落遺跡から飛鳥坐神社への町並みを甘樫丘の高所から撮影した作品です。望遠圧縮効果で古くから続く町並みがまとまりを持って表現され、その中をバスや自動車など現代的なものが走り抜ける。そういった時の流れを主題として町並みを写し出した作品です。

正五位 若草賞(10代・20代対象)「残る城下の風情」阪本 悠太 様

受賞コメント

この度は、若草賞をいただき誠にありがとうございました。

初めての受賞で大変嬉しいです。

高取城の城下町であった土佐街道には、今でも当時の町家の雰囲気が残っています。

この写真は特徴的な連子窓を主題に置いて、当時の大名行列が通った風景を想像しながら撮りました。

これからも素敵な作品作りに精進したいと思います。

講評

歴史的な町並みである高取町の土佐街道。この地域で古代からの伝統的産業である「薬」を町並みの主題としてそれによって構成される城下町の姿を明確に捉えた作品です。

人気作品賞(来館者投票最多得票者)「島庄光の沿道」笠井 忠 様

7月18 日(金)〜 8月20 日(水)の来館者投票により1位に選ばれた作品です。

受賞コメント

来館者の皆様から高く評価いただき光栄です。

明暗差が大きく、露出を街並みに合わせると和傘が白飛びし、和傘に合わせると街並みが黒つぶれする被写体ですが、デジタルの進化に助けられました。

2022年まで17年にわたり開催された「飛鳥光の回廊」での撮影です。

この年は島庄エリアが光の装飾に彩られ、情緒ある街並みに学生ボランティアと村民が協力して灯された灯籠と和傘が加わり、幻想的な雰囲気を醸し出していました。

講評

飛鳥光の回廊の様子をとらえた作品です。投票していただいた方からは、「カラフルな色彩で印象に残る作品だった」、「情緒ある街並みがよく伝わってきた」、「色合いコントラストが美しく、灯籠と和傘がすごく良い」という感想が多く寄せられました。

飛鳥資料館賞「常しえの星を仰ぎ見る」田中 嘉宏 様

受賞コメント

50周年おめでとうございます

そして記念すべきこの受賞選考いただき感謝に絶えません。

今回、歴史を伝える飛鳥資料館を表現するのにふさわしいのは何だろうと考えた時

幾千年この世界を見守り続けてきて、そしてこれからもずっと語り続けてくれるであろう満天の星達でした

今回は急な呼び掛けだった為、少し寂しい撮影になりましたが

星たちはそっと囁きかけてくれたようでした。

「ずっとずーと見てますよ、貴方が生まれた時から、そしてこれからも」って

そして「争いの無い世界にしたね」って

講評

飛鳥資料館の夜景。そのバックに長時間露光で天空の流れを時間の流れに見立て、歴史の中に本年開館50周年を迎えた飛鳥資料館が建つという意味を作品に仕上げていただきました。500万人を超える方々に愛され、古都飛鳥の歴史を物語る建物として星空で美しく表現された作品です。

応募について

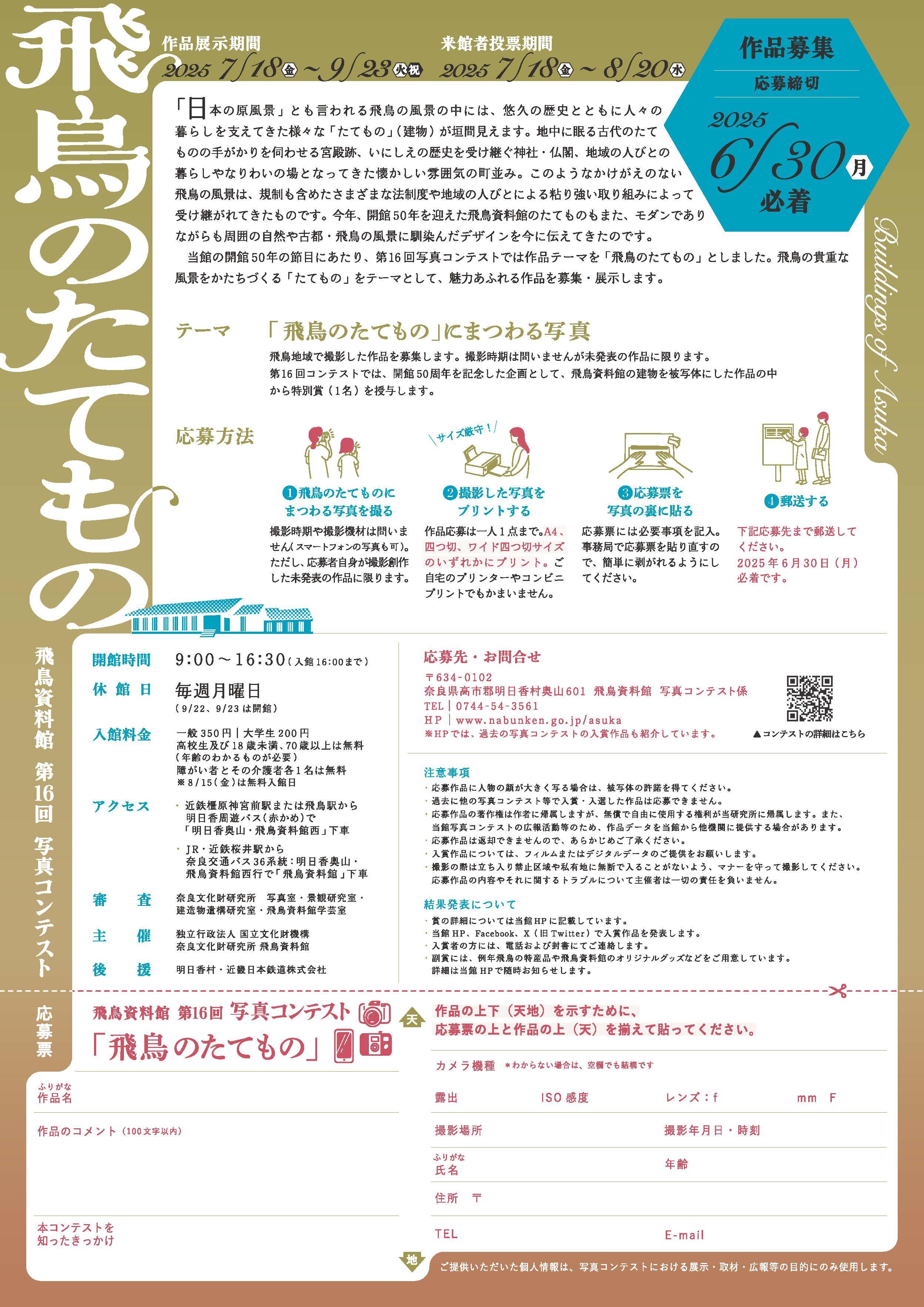

| 応募締切 | 2025 年6 月30 日(月)必着 |

|---|---|

| 展示期間 | 2025 年7 月18 日(金)〜 9 月23 日(火祝) (月曜休館 月祝日の場合は翌平日休 ただし9月22日(月)・23日(火祝)は開館) ※来館者投票 7 月18 日(金)〜 8 月20 日(水) |

| 応募作品審査 | 奈良文化財研究所 写真室、景観研究室、建造物遺構研究室、飛鳥資料館 学芸室 |

賞

正一位・・・1名 飛鳥資料館官位・官位授与証・岡村印刷工業株式会社 ミストグラフⓇ による受賞作品のプリント・額装(協賛者提供)・副賞

正二位・・・2名 飛鳥資料館官位・官位授与証・飛鳥資料館オリジナルグッズ・副賞

正三位・・・3名 飛鳥資料館官位・官位授与証・堀内カラーファインアート・プリントクーポン(協賛者提供)・副賞

正四位・・・4名 飛鳥資料館官位・官位授与証・コクヨプロフェッショナル写真用紙(協賛者提供)・副賞

正五位(若草賞)・・・1名 飛鳥資料館官位・官位授与証・コクヨプロフェッショナル写真用紙(協賛者提供)・副賞 ※10代・20代対象

人気作品賞・・・1名 表彰状・明日香村の特産品 詰め合わせ・副賞 ※来館者投票最多得票者

飛鳥資料館賞・・・1名 表彰状・50周年記念品・副賞 ※飛鳥資料館50周年記念特別賞

入賞者副賞

写真額装・写真コンテスト関連飛鳥資料館図録・明日香村の新米

応募者全員の特典

応募作品を飛鳥資料館で展示!

注意事項

- A4、四つ切、ワイド四つ切サイズのいずれかにプリントし、飛鳥資料館へ(締め切り6月30日必着)発送してください。

- 応募作品は一人1点まで。

- 応募票は必要事項を記入し、写真の裏にマスキングテープなどで簡単に剥がれるもので貼り付けてください。

- 応募作品は応募者自身が撮影創作したものに限ります。

- 応募作品に人物の顔が大きく写る場合は、被写体の許諾を得てください。

- 過去に写真コンテスト等で入賞・入選した作品は除きます。

- 応募して頂いた作品の著作権は作者に帰属しますが、無償で自由に使用する権利が当研究所に帰属します。

- 応募して頂いた作品のデータは、当館の広報活動への使用のほか、他機関に当館から提供する場合があります。

- 応募作品は返却できませんので、ご了承ください。

- 入賞作品につきましては、フィルム(後日返却)もしくはデジタルデータの提供をお願いします。

- 撮影にあたってはマナーを守り、他人に迷惑をかけないようお願いします。応募作品の内容やそれに関するトラブルについて主催者は一切の責任を負いません。

結果発表について

飛鳥資料館HP、Facebook、Xで入賞作品を発表します。

入賞者の方へは、飛鳥資料館から電話および封書にてご連絡いたします。

写真コンテストのよくある質問

写真コンテストに関連して、よくお問い合わせのある質問をまとめましたので、応募の際に参考にしてください。

Q. 1人が応募できる作品の点数は?

A. 1点です。

Q. どこで撮影したらいいの?飛鳥とは?

A. このコンテストでは、飛鳥地域として、明日香村を中心に橿原市・桜井市・高取町などの一部も含めた範囲を想定しております。大和三山や奥飛鳥、藤原京も対象にはいります。

Q. 昔撮った写真でもいいの?いつ撮影したらいいの?

A. 過去に撮影された写真でもかまいませんが、ぜひこの機会に、飛鳥を巡って、新しい視点で飛鳥の景色を見直してみてはいかがでしょうか?四季折々、朝昼晩、お好きな時間帯に撮影してください。

Q. 受賞作品を選ぶポイントがよくわからないのですが・・・

A. 審査会では、「飛鳥の歴史と文化の表現」「飛鳥の新たな魅力の発見」を重視しています。

著名な観光地や文化財を撮影した写真ならば、どこかで見たような写真ではなく、光の捉え方や撮影視点を工夫してみてはいかがでしょうか?

観光案内にのらない場所でも、飛鳥地域の人々の営みや歴史への思いが感じられる風景を撮影した写真は、当コンテストの意図に沿うものとして高く評価します。

また、来館者投票で1作品が選ばれます。来館者の心をつかむインパクトのある作品が好まれるようです。

お問い合わせ

| 住所 | 〒634-0102 奈良県高市郡明日香村奥山601 |

|---|---|

| 電話番号 | (0744)54-3561 |

| FAX番号 | (0744)54-3563 |

| info.shiryokan_nabunken☆nich.go.jp (☆を@に変更してください) |

ページトップ

ページトップ

ご利用案内・交通アクセス

ご利用案内・交通アクセス