概要

景観研究室について

景観研究室では、風土と人々の営みの相互の関わり合いによって生み出された文化的景観の調査研究に取り組んでいます。主に次の3つの方法を相互に関係させながら研究を進めつつ、風景とは何か、変化する中で地域らしく生きつづけるとはどういうことなのか、といった問いと向き合っています。

フィールドで調査する

景観研究室では、四万十川流域や宇治茶生産地域、京都市域など、農山漁村から都市域までさまざまな地域でのプロジェクトを実施しています。こうしたフィールドワークを通じて、風景の成り立ちや地域知を探りながら、その価値を未来に向けてどのようにつないでいくことができるのかを検討しています。

田んぼの水利の調査

調査中の議論

みなで議論する

遺跡には歴史学や考古学、庭園には造園学といったように、他の文化財は価値を担う揺るがない学があります。一方、文化的景観はさまざまな分野の学術が関わるため、研究母体がなく、分野を横断して文化的景観を論じる試みが難しいです。そこで、フィールドでの実践的研究と平行してシンポジウムや研究会を開催しています。様々な立場の関係者と情報を共有しつつ、議論を交わします。

文化的景観のシンポジウム

ポスターセッション

形にして伝える

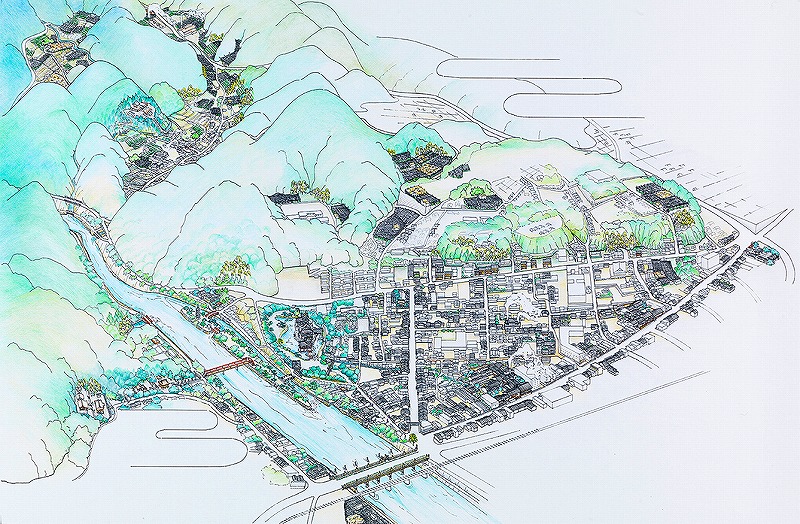

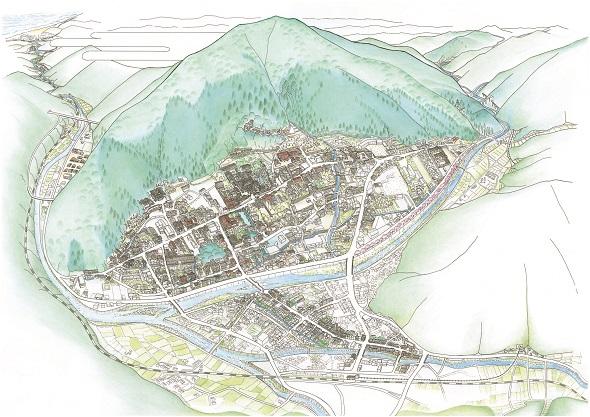

景観研究室では文化的景観の調査報告書や冊子などを折々に刊行しています。研究成果をひろく伝えるためですが、文字にすることで考えを整理するという側面もあります。こうした報告書等の作成の際には多くの方々に読んでもらえるよう、デザイナーや編集者と協働するようにしています。また、言葉にしにくい風景の意味を伝えやすくするため、「文化的景観全覧図」と名付けた鳥観図やイラストレーション、絵本の作成も試みています。

景観研究室で編集した印刷物(一部)

「智頭の林業景観」全覧図(智頭宿編)

シンポジウム

文化的景観研究集会(公開シンポジウム)

関係者間で文化的景観の情報を普及・共有するとともに、文化的景観の有効性と課題・将来像についての検討を進める場として文化的景観研究集会を開催しています。

文化的景観研究集会(第12回)

テーマ :「風景を耕す、その悦び」

開催期間:令和6年11月16日(土)

開催場所:奈良文化財研究所 大会議室

詳細 :研究集会プログラム(897KB)

ポスターセッション発表リスト・ベストポスター賞一覧(236KB)

文化的景観研究集会(第11回)

テーマ :「山の風景史 ― 育成林のとらえ方とその保全 ―」

開催期間:令和5年9月1日(金)

開催場所:奈良文化財研究所 大会議室(オンライン配信あり)

詳細 :研究集会プログラム(920KB)

文化的景観研究集会(第10回)

テーマ :「風景の足跡 ― 考古学からの文化的景観再考 ―」

開催期間:平成30年11月18日(日)

開催場所:平城宮跡資料館 講堂

詳細 :研究集会プログラム(2.2MB)・参加申込書(66KB)

ポスターセッション開催要項(791KB)・ポスターセッション応募登録票(12KB)

文化的景観研究集会(第9回)

テーマ :「地域らしさを支える土木―文化的景観における公共事業の整え方―」

開催期間:平成29年12月9日(土)~10日(日)

開催場所:京都府立大学・大学会館(9日)、滋賀県東近江市と近江八幡市(10日)

詳細 :研究集会プログラム(397KB)・参加申込書(41KB)

ポスターセッション開催要項(335KB)・ポスターセッション応募登録票(12KB)

文化的景観研究集会(第8回)

テーマ :「地域のみかたとしての文化的景観」

開催期間:平成28年7月30日(土)~31日(日)

開催場所:平城宮跡資料館講堂、京都市北区中川北山町

詳細 :研究集会プログラム(332KB)・参加申込書(19KB)

ポスターセッション開催要項(178KB)・ポスターセッション応募登録票(12KB)

ポスターセッション発表リスト・受賞ポスター一覧(615KB)

文化的景観研究集会(第7回)

テーマ :「営みの基盤−生態学からの文化的景観再考−」

開催期日:平成27年11月28日(土)~29日(日)

開催場所:奈良文化財研究所 平城宮跡資料館講堂

詳細 :研究集会プログラム等(3MB) ポスターセッション開催要項(175KB)

ポスターセッション発表リスト・受賞ポスター一覧(488KB)

文化的景観講演会

テーマ :「東アジアの文化的景観」

開催期日:平成26年9月20日(土)

開催場所:平城宮跡資料館講堂

詳細 :プログラム等(PDF形式)(254KB)

文化的景観研究集会(第6回)

テーマ :「計画の意義と方法 ~計画は何のために策定し、どのように実施するのか?~」

開催期日:平成26年1月24日(金)~25日(土)

開催場所:奈良文化財研究所 平城宮跡資料館講堂

詳細 :研究集会プログラム等(486KB)

文化的景観研究集会(第5回)

テーマ :「文化的景観のつかい方」

開催期日:平成24年12月14日(金)~15日(土)

開催場所:14日 重要文化的景観「近江八幡の水郷」

15日 滋賀県立安土城考古博物館セミナールーム

詳細 :研究集会プログラム等(406KB)

文化的景観研究集会(第4回)

テーマ :「文化的景観の現在 保護行政・学術研究の中間総括」

開催期日:平成23年12月16日(金)~17日(土)

開催場所:16日 健康福祉センターたちばな内「かんなびホール」

17日 平城宮跡資料館講堂

詳細 :研究集会プログラム等(270KB)

文化的景観研究集会(第3回)

テーマ :「文化的景観の持続可能性 生きた関係を継承するための整備と活用」

開催期日:平成22年12月16日(木)~17日(金)

開催場所:奈良文化財研究所 平城宮跡資料館講堂

詳細 :研究集会プログラム等(PDF形式)

文化的景観研究集会(第2回)

テーマ :「生きたものとしての文化的景観 変化のシステムをいかに読むか」

開催期日:平成21年12月18日(金)~19日(土)

開催場所:奈良県歯科医師会館講堂(奈良文化財研究所に隣接)

文化的景観研究集会(第1回)

テーマ :「文化的景観とは何か?―その輪郭と多様性をめぐって―」

開催期日:平成21年2月20日(金)~21日(土)

開催場所:奈良文化財研究所 平城宮跡資料館講堂

現地調査

フィールドワーク

景観研究室では、文化的景観の保護を目指した活動を実践している地域、重要文化的景観選定地区において、受託事業等の調査研究を実施しています。また、そうした調査への協力のほか、関係地方自治体等への助言、提言もおこなっています。具体的には、以下の地域を中心にフィールドワークを実践しています。なお、括弧内の年度は受託事業等の実施年度を示しており、以降も継続的に助言・協力をおこなっています。

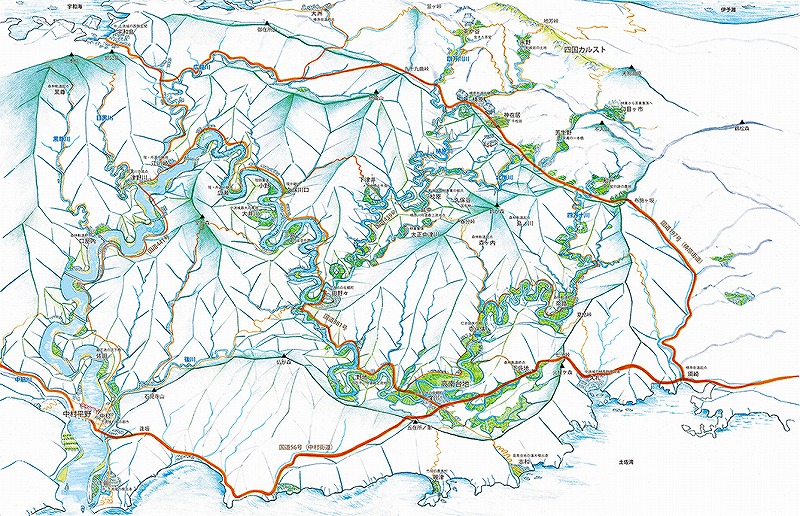

■四万十川流域の文化的景観(平成18~22年度)

■宇治の文化的景観(平成21~22年度)

■佐渡相川の文化的景観(平成22~26年度)

■京都岡崎の文化的景観(平成22年度~)

■長良川流域の文化的景観(平成23~25年度)

■京都の文化的景観(平成26年度~)

■北山杉の林業景観(平成26年度~)

全覧図の作成

景観研究室では、調査から把握した価値を基に、その全体を視覚的にとらえるイラストを「全覧図」と名付けて作成しています。広域に及ぶ文化的景観を理解するための一つの方法として試みたものです。現在まで下記の5地区を作成し、さまざまな検討をおこなっています。

刊行物等

奈良文化財研究所学報

■『四万十川流域文化的景観研究』奈良文化財研究所学報第89冊、2011年3月

奈良文化財研究所研究報告

■『文化的景観とは何か?―その輪郭と多様性をめぐって』文化的景観研究集会(第1回)報告書、2009年12月

■『生きたものとしての文化的景観―変化のシステムをいかに読むか』文化的景観研究集会(第2回)報告書、2010年12月

■『文化的景観の持続可能性―生きた関係を継承するための整備と活用』文化的景観研究集会(第3回)報告書、2011年12月

■『文化的景観の現在―保護行政・学術研究の中間総括』文化的景観研究集会(第4回)報告書、2012年12月

■『文化的景観のつかい方』文化的景観研究集会(第5回)報告書、2014年1月

■『計画の意義と方法―計画は何のために策定し、どのように実施するのか?』平成25年度遺跡整備・景観合同研究集会報告書、2014年12月

■『地域のみかたとしての文化的景観』文化的景観研究集会(第8回)報告書、2018年3月

■『地域らしさを支える土木―文化的景観における公共事業の整え方』文化的景観研究集会(第9回)報告書、2019年3月

■『風景の足跡―考古学からの文化的景観再考』文化的景観研究集会(第10回)報告書、2020年3月

文化的景観スタディーズ

■『地域のみかた―文化的景観学のすすめ』文化的景観スタディーズ01、2016年3月

■『営みの基盤―生態学からの文化的景観再考』文化的景観スタディーズ02、文化的景観研究集会(第7回)報告書、2016年7月

■『川と暮らしの距離感―四万十・岐阜』文化的景観スタディーズ03、2017年3月

■『都市の営みの地層―宇治・金沢』文化的景観スタディーズ04、2017年11月

文化的景観資料集成

■『文化的景観保存計画の概要(Ⅰ)』文化的景観資料集成第1集、2010年3月

■『文化的景観保存計画の概要(Ⅱ)』文化的景観資料集成第2集、2015年7月

■『文化的景観保存計画の概要(Ⅲ)』文化的景観資料集成第3集、2015年11月

その他

■『世界遺産の文化的景観―保全・管理のためのハンドブック』Nora Mitchell、Mechtild Rössler、 Pierre-Marie Tricaud編著、奈良文化財研究所景観研究室訳、2015年3月

■『文化的景観全覧図―鳥瞰図による文化的景観の表現』2018年3月

受託調査研究の成果

■『京都岡崎の文化的景観』(パネル展図録)、奈良文化財研究所景観研究室編著、京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課刊行、2012年3月

■『京都岡崎の文化的景観調査報告書』奈良文化財研究所景観研究室編、京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課刊行、2013年3月

■『佐渡相川の鉱山都市景観パンフレット』奈良文化財研究所景観研究室編集協力、佐渡市世界遺産推進課・新潟県文化行政課世界遺産登録推進室発行、2013年11月(改訂版:2015年3月)

■『佐渡相川の鉱山都市景観保存調査報告書』奈良文化財研究所景観研究室編集協力、佐渡市世界遺産推進課刊行、2015年3月

■『重要文化財的景観「京都岡崎の文化的景観」パンフレット』奈良文化財研究所景観研究室編著、京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課刊行、2015年10月

■『岡崎公園-洛東にできた都市の広場(時間を旅する絵本「京都岡崎の文化的景観」Ⅰ)』奈良文化財研究所景観研究室編著、京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課刊行、2017年3月

■『白川と疏水―都市をめぐる水の冒険(時間を旅する絵本「京都岡崎の文化的景観」Ⅱ)』奈良文化財研究所景観研究室編著、京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課刊行、2018年3月

■『茶畑のある風景なぜなに―南山城村、山の風土を暮らしをめぐって』奈良文化財研究所景観研究室編著、南山城村役場産業生活課刊行、2018年3月

■『京都中川の林業景観調査報告書』奈良文化財研究所景観研究室編、京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課刊行、2019年3月

■『「京都の文化的景観」調査報告書』奈良文化財研究所景観研究室編、京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課刊行、2020年3月

連絡先

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所 文化遺産部 景観研究室

住所 〒630-8577 奈良市二条町2-9-1

TEL 0742-30-6816

FAX 0742-30-6811

Mail keikan_nabunken☆nich.go.jp ※☆を@に変更してください。