歴史史料研究室 Historical Documents Section

歴史史料研究室について

歴史史料研究室は、主に日本史を専門とする研究員が、南都を中心とした寺社等に伝わる古文書、経典などの歴史史料や、発掘調査でみつかる木簡など出土文字資料を対象に調査研究をおこなっています。令和6年4月に、文化遺産部歴史研究室と都城発掘調査部の飛鳥・藤原地区と平城地区に置かれていた史料研究室の3室を統合して設置されました。

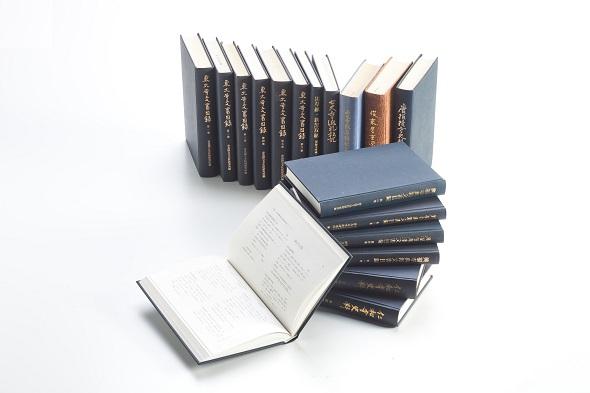

旧歴史研究室は、旧建造物研究室とともに昭和27年の研究所創立以来の歴史をもつ伝統ある研究室でした。創立期に実施した唐招提寺の古文書・経典の調査は現在も継続しておこなっており、これに加え、南都を中心とした古寺社の調査を、東大寺、興福寺、薬師寺、京都の仁和寺などで実施し、古文書目録などを刊行しています。このほか、近年その存在が確認された當麻寺一切経の調査をすすめ、平城京周辺に残る古文書、古絵図の収集に努めています。平城京、大和国条里や山陵の研究をおこなった北浦定政の事績と学問を示す、重要文化財 北浦定政関係資料を保管しています。

歴史史料研究室風景

旧歴史研究室は、奈文研創設当初から存在した、歴史ある研究室でした。平成30年(2018)に新しい庁舎に移った際も、机や棚の多くは、創設当初のものを使用しています。

目録や史料集の形で公刊します。これではじめて、研究者が活用できるようになります。

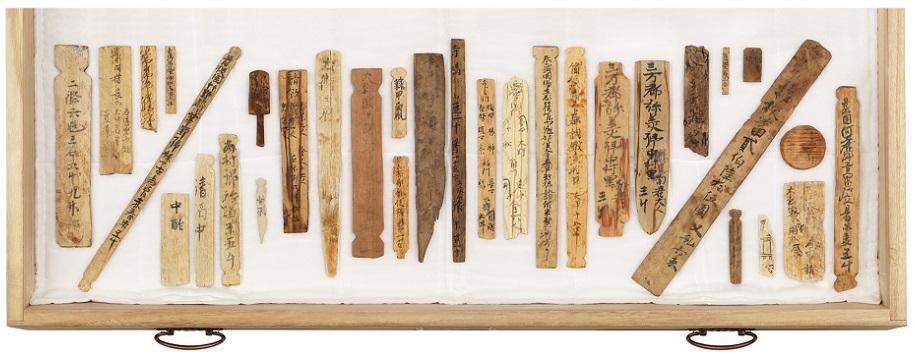

木簡は、地下から出土した、文字の記された木製品、木片です。歴史史料研究室では、旧史料研究室の業務を引き継ぎ、全国から出土した木簡の6割におよぶ、29万5千点を超える木簡を保管し、調査研究を続けています。

出土した木簡は、さまざまな整理の過程を経て、保管されます。整理作業、保管、公開活用についての詳細は、なぶんけんブログ 巡訪研究室(9)および(17)をご参照ください。

奈文研は、日本で最も多くの木簡を調査し、保管している機関です。そのため、国内外の複数機関と連携して「史的文字データベース連携検索システム」を公開するほか、木簡学会と協力しながら全国の木簡出土情報を収集しているなど、木簡のナショナルセンターとしての機能を果たしています。

出土文字資料は、遺跡の性格を明らかにし、その理解を深めるために大きな役割を果たします。歴史時代の考古学は、文献資料とともに出土文字資料の研究が不可欠であり、組織改編ののちも、都城発掘調査部と協力して、飛鳥・藤原地域、平城宮京をはじめとした古代遺跡の調査研究を続けています。歴史史料研究室が保管する、国宝 平城宮跡出土木簡、重要文化財 長屋王家木簡・山田寺跡出土木簡をはじめとして、木簡は古代史を語る上で欠かせない存在です。

赤外線機器を用いた木簡観察のようす。

赤外線機器を用いた木簡観察のようす。木肌は赤外線を反射して白く、

墨は赤外線を吸収して黒く映ります。

国宝・平城宮跡出土木簡

国宝・平城宮跡出土木簡