概要

建造物遺構研究室について

建造物遺構研究室では、主として建築史を専門とする研究員が、全国各地に伝わる歴史的な建造物や、発掘調査でみつかる建物などの痕跡である遺構を対象に調査研究をおこなっています。令和6年4月に、建造物研究室と遺構研究室を統合して設立されました。前身となる建造物研究室は昭和27年の研究所創立以来、遺構研究室は昭和45年の平城宮跡発掘調査部の改組による設立以来、ともに長きに渡り活動を重ねてきました。

歴史的建造物の調査として、かつては奈良県教育委員会がおこなう国宝や重要文化財の修理にともなう調査や、修理工事報告書が刊行されていない建造物の調査をおこなっていました。昭和40年代以降は、文化庁の施策として全国でおこなわれた、民家緊急調査・近世社寺建築緊急調査・集落町並調査・近代和風建築総合調査・近代化遺産総合調査を積極的におこなってきました。近年では、自治体単位での悉皆調査や、単体の建造物の調査も積極的におこなっています。また文化財保存に資する活動として、文化庁で保管されていた写真ガラス乾板・保存図・摺拓本を整理・管理し、修理工事等に際した貸し出しをおこなっています。

写真① 建造物調査風景

写真① 建造物調査風景

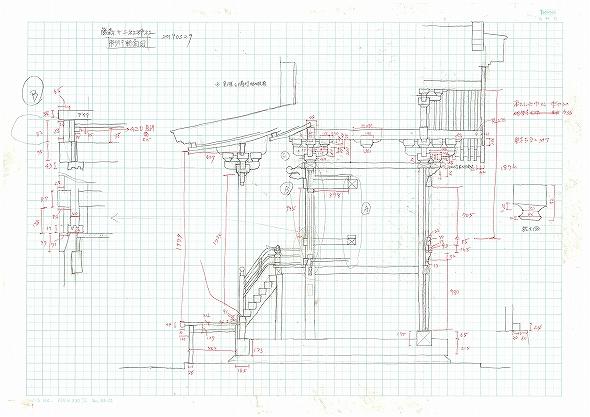

写真② 建造物実測野帳

写真② 建造物実測野帳

発掘遺構の調査は、考古学的な知見に加えて、建築学的な視点を活かして、復元的な検討をおこないます。また発掘調査で出土した建築部材など大型木製品の調査研究によって、古代の建築技術の研究を推進しています。平城宮第一次大極殿をはじめとする平城宮の復元建物は、これらの成果が形となったもので、現在は第一次大極殿を中心とした第一次大極殿院を構成する南門、東・西楼、築地回廊の復元事業に協力しています。そして日頃の知見を活かして、全国各地でおこなわれている遺跡の復元整備や模型製作に助言・協力しています。

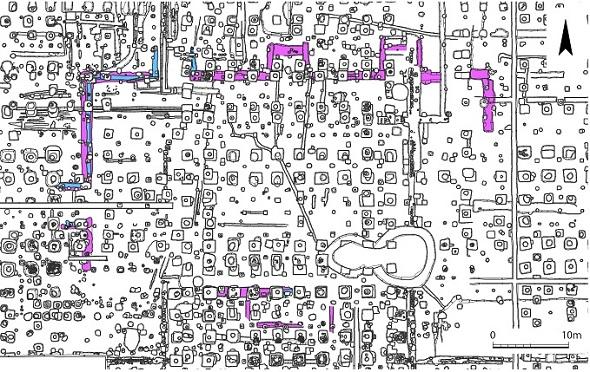

写真③平城宮第一次大極殿の遺構

写真④復元された第一次大極殿

調査と研究

調査・研究

現在進行中の調査研究

近年の主たる研究テーマを古代建築と位置づけて調査研究をおこなっています。それと連動して、平城宮跡でおこなわれている復原事業にともなって、古代建築の復原に関する研究を推進しています。また、従来からおこなっています、地元の要請にもとづいた、さまざまな時代・種別の建造物や建造物群(町並・集落)の調査事業もおこなっています。 調査等

地元からの要請を受けて、現在は以下の調査および、調査成果のとりまとめをおこなっています。

- 奈良県近代和風建築総合調査

- 島根県津和野町社寺建築調査

- 愛媛県松山市晩翠荘建造物調査

- 福井県若桜町倉見屋建造物調査

- 高知県高知市竹林寺建造物調査

過去の調査研究

建造物研究室発足以来60年近くが経ました。その間、さまざまな調査研究をおこなってきました。研究室としての研究に加え、研究者個人としての研究も膨大な内容にのぼります。それらすべては紹介しきれませんので、ここでは、研究室としておこなった調査研究のおもなものを紹介しますここでは、報告書等として、調査成果がまとまったおもな調査を紹介します。

- 民家緊急調査

- 近世社寺建築緊急調査

- 近代化遺産総合調査

- 近代和風建築総合調査

- 伝統的建造物群保存対策調査(町並・集落)

- 地域における文化財調査

- 平城宮宮内省の復元

- 平城宮南面大垣の復元

- 平城宮朱雀門の復元

- 平城宮東院庭園の復元

- 平城宮大極殿正殿の復元

- 平城宮朱雀門の模型製作

- 平城宮内裏の模型製作

- 平城宮西面南面の模型製作

- 平城宮東朝集殿の模型製作

- 平城宮積基壇復元建物の模型製作

- 川原寺伽藍の模型製作

- 平城京左京三条二坊一五坪の模型製作

- 貴族の邸宅(平城京左京三条二坊一・二・七・八坪:長屋王邸宅)の模型製作

- 庶民の家(平城京右京八条一坊一三・一四坪)の模型製作

- 第二次大極殿屋根部分模型の模型製作

- 平城宮第一次大極殿院模型の模型製作

- 平城宮第一次大極殿正殿模型の模型製作

海外の文化遺産保存への協力

奈良文化財研究所では、多くの国々との交流のなかで、相手国の文化財保存への協力をさまざまなかたちでおこなっています。建造物研究室でも、文化庁や東京文化財研究所等と連携して、海外における文化遺産の保存に対して、協力をおこなっています。継続的におこなっている事業には、以下のようなものがありますベトナムにおける協力

文化庁文化財部では、「アジア・太平洋地域文化財建造物保存修復協力事業」の一環として、1990年から2002年にかけて、ホイアン旧市街の保存に協力してきました。そして、2003年からは、ベトナムにおける農村集落保存に対して、協力をおこなっています。この協力事業のなかで、保存計画策定のための調査および保存計画策定について、奈良文化財研究所と昭和女子大学国際文化研究所が共同で協力することとなりました。まず、最初にベトナム北部のドゥオンラム村での協力をおこない、その成果をもとに、現在は中部のフクティック村、南部のフーホイ村の保存計画策定調査に協力しています。

- ハタイ省ドゥオンラム村集落保存協力(2003年~2008年)

- トゥアティエンフエ省フクティック村集落保存(2009年~)

- ドンナイ省フーホイ村(2010年~)

カンボジアにおける文化遺産保存への協力

アフガニスタンにおける文化遺産保存への協力

国際学術協力

奈良文化財研究所では、さまざまな国との間で学術交流をすすめています。そのなかで、中国の文化遺産研究院(かつての文物研究所)と韓国の国立文化財研究所との間では、ざまざまな分野での交流事業を盛んにおこなています建造物研究室では、各研究機関の建造物担当部署、中国文化遺産研究院発展研究所、韓国国立文化財研究所建築文化財研究室と連携して、主として3機関の建造物関係スタッフを中心に、日中韓における建造物の保存に関する学術交流をおこなっています。資料の収集と公開

資料の収集と公開

建造物研究室では、文化財建造物の保存修復にかかわる基礎資料を収集し、整理した上で、それら資料を広く活用できるよう、活動をおこなっています。以下のものは、一般にはなじみのないものですが、文化財建造物の保存修復にとって、大変重要な資料となっています

現状変更説明

国宝・重要文化財建造物の修理をおこなう際に、復原等によって、現状の形状を変更(現状変更)する際には文化庁長官の許可が必要です。そして、その許可の是非については、文化庁長官から文化審議会(かつての文化財審議会)に諮問(是非について検討を要請すること)され、審議会で検討されて答申(是非の検討結果を伝えること)され、その結果にもとづいて、許可の判断がなされます。この現状変更の内容とその理由を整理したものが「現状変更説明」です。現状変更説明の内容そのものが、日本における文化財建造物の修理のありかたを示す重要な資料といえます。

そこで、奈良文化財研究所では、これまでの修理の歴史および修理のありかたを具体的に示す基本資料を活用し得るように、「現状変更説明」の刊行を継続的におこなっています。刊行作業は、2003年度から開始し、1988年から遡るかたちで、3年分を1冊(本文編1冊、図版編1冊)として作業を継続的におこなっています。

すでに刊行したものは以下の通りです。

『重要文化財建造物現状変更説明 1986-1988(本文編)』

『重要文化財建造物現状変更説明 1986-1988(図版編)』

『重要文化財建造物現状変更説明 1983-1985(本文編)』

『重要文化財建造物現状変更説明 1983-1985(図版編)』

『重要文化財建造物現状変更説明 1980-1982(本文編)』

『重要文化財建造物現状変更説明 1980-1982(図版編)』

『重要文化財建造物現状変更説明 1977-1979(本文編)』

『重要文化財建造物現状変更説明 1977-1979(図版編)』

『重要文化財建造物現状変更説明 1974-1976(本文編)』

『重要文化財建造物現状変更説明 1974-1976(図版編)』

『重要文化財建造物現状変更説明 1971-1973(本文編)』

『重要文化財建造物現状変更説明 1971-1973(図版編)』

『重要文化財建造物現状変更説明 1968-1970(本文編)』

『重要文化財建造物現状変更説明 1968-1970(図版編)』

『重要文化財建造物現状変更説明 1965-1967(本文編)』

『重要文化財建造物現状変更説明 1965-1967(図版編)』

『重要文化財建造物現状変更説明 1962-1964(本文編)』

『重要文化財建造物現状変更説明 1962-1964(図版編)』

『重要文化財建造物現状変更説明 1959-1961(本文編)』

保存図

日本において、国宝・重要文化財の修理の際には、修理前後の状況を正確に記録し、修理前後の図面が作成されます。そして、これら図面については、ケント紙(A0紙)に、墨で描かれて、保存されることとなっており、一般的に「保存図」と称されています。これら保存図は、文化財建造物の記録として最も基本的なものであると同時に、日本における文化財建造物の修理記録として大変貴重な資料といえます。

奈良文化財研究所では、これら保存図を受け入れ、整理・保管し、要請に応じて貸し出しをおこなっています。現在保管している保存図の総数は、約3万枚弱におよびます。

なお、2003年までに当研究所で受け入れ、保管している保存図の一覧については、『国宝・重要文化財建造物保存図目録』として刊行しています

『国宝・重要文化財建造物保存図目録』奈良文化財研究所 2003

摺拓本

保存図と同様に、国宝・重要文化財の修理の際に、蟇股等の彫刻、虹梁や木鼻の絵様彫刻については、和紙とカーボンによる乾式の拓本(摺拓本)がとられることがあり、これら摺拓本も保存することとなっています。これら摺拓本は、修理時の状況を原寸大で記録したものとして、大変貴重な資料といえます。

奈良文化財研究所では、これら摺拓本も随時受け入れ、整理・保管し、要請に応じて貸し出しをおこなっています。現在保管している摺拓本の総数は、約2万6千枚強におよびます。

なお、2001年までに当研究所で受け入れ、保管している摺拓本の一覧については『国宝・重要文化財建造物摺拓本等目録 上・下』として刊行しています。

『国宝・重要文化財建造物摺拓本等目録 上・下』奈良文化財研究所 2001

写真ガラス乾板

写真にフィルムが使用される以前は、ガラスに乳剤を塗り、そこに映像が撮されていました。いわゆるガラス乾板です。奈良文化財研究所で保管している写真は、文化財建造物の保存修理の前後に撮影されたものや修理中の写真があり、他にも当時の現況を撮影されたものも数多くあります。撮影日時が明確なものは限られていますが、戦前期に撮影されたと思われる写真も数多くあります。さらには、戦災等で焼失した建造部物の写真も数多くあり、失われた建造物の状況を伝える唯一の資料として、大変貴重なものです。

写真ガラス乾板はかつては文化庁で保管されていましたが、現在は奈良文化財研究所が整理・保管しています。その数は約3万枚にのぼります。要請に応じて、写真を焼き付けて、貸し出しをおこなっています。保管写真ガラス乾板の一覧については、整理時に撮影した35㎜写真をもとに、写真の内容がわかるかたちで、『国宝・重要文化財建造物写真乾板目録』Ⅰ~Ⅴとして刊行する計画で、すでにⅠ~Ⅳを刊行し、平成22年度末にはⅤを刊行する予定です。

そして、将来の乾板の劣化に対応するために、乾板の保護措置と同時に、現時点での映像を記録するために、デジタル化を随時おこなっています。現在はその約1/3にあたる1万枚程度が終了しています

その他資料

保存図や写真等の基礎的資料の整理・保管の他にも、研究および保存行政に資するための基礎的なデータの収集をおこない、資料化をおこなっています。

すでに刊行している出版物は以下のとおりです。

『第1回集落町並保存対策研究集会記録』

『第2回集落町並保存対策研究集会記録』

『第3回集落町並保存対策研究集会記録』

『集落町並保存資料集成 第1集 集落町並保存関係文献目録(稿)』

『集落町並保存資料集成 第2集 集落町並保存関係条例の概要(Ⅰ)』

『集落町並保存資料集成 第3集 集落町並保存関係条例の概要(Ⅱ)』

『近世社寺建築の研究 第一号』

『近世社寺建築の研究 第二号』

『近世社寺建築の研究 第三号』

『明治初期建築関連文書資料集(一)』