かりうちとは

奈良時代に遊ばれていた双六に似たボードゲームです。

土器や瓦に描かれた盤面と、「かり」と呼ばれるサイコロの代わりに投げる棒を用いて遊びます。

2015年、奈良文化財研究所の考古学的研究により発見されました。

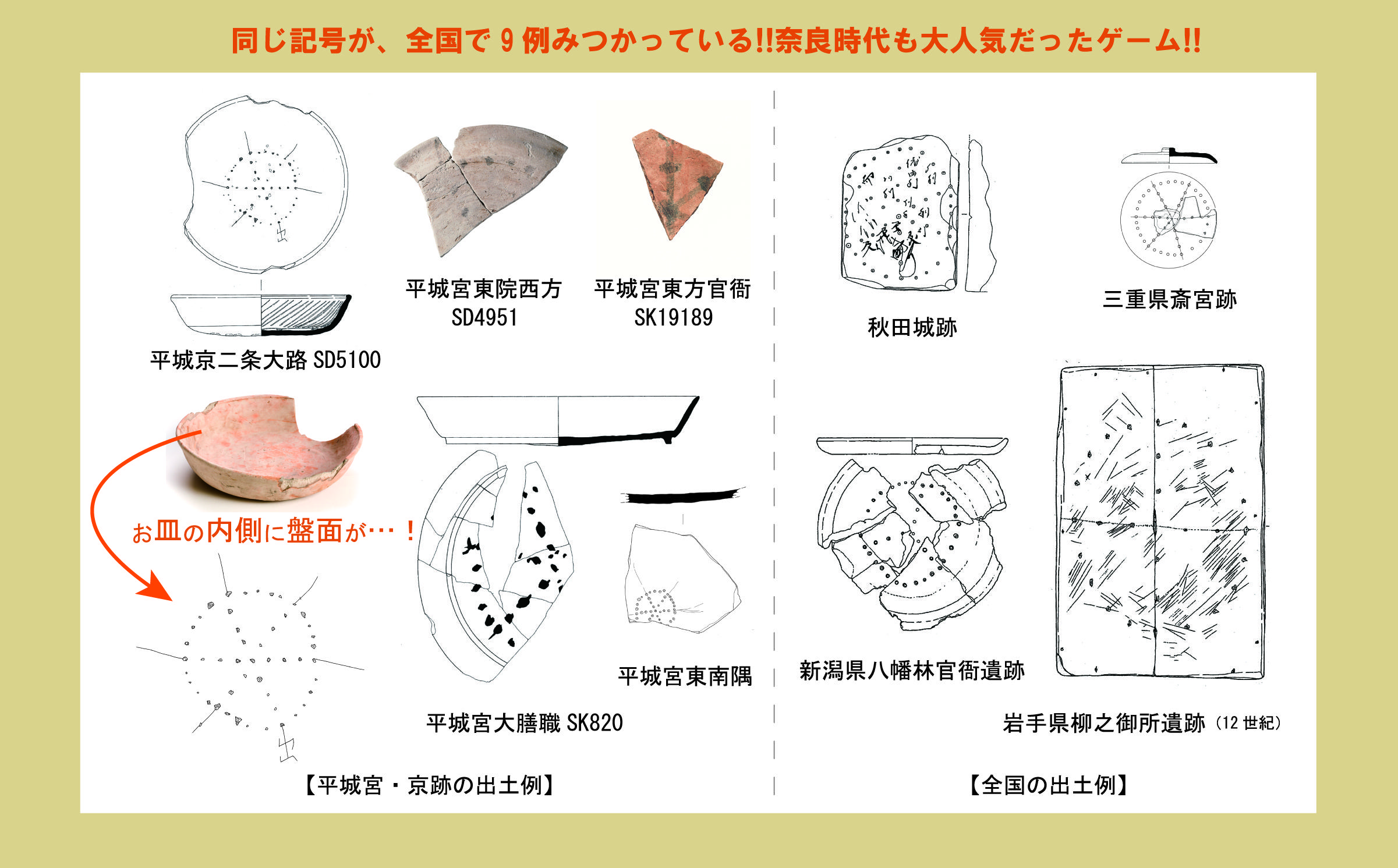

奈良文化財研究所の研究員が、平城宮・京をはじめ日本各地の奈良時代の遺跡で出土した土器や瓦に、共通する円形の記号が描かれたものがあることに気づき、これが「かりうち」の盤面であることを2015年に解明しました。

「かりうち」は、『万葉集』の歌に4本の棒とその組み合わせを意味する言葉遊びとして登場する古代の遊びで、都などで大流行したこと、現代の韓国で親しまれている「ユンノリ」という遊びに似るということ、しかし日本では失われた遊びであることが、指摘されていましたが、考古学的に実物が発見されたのは、その時が初めてでした。

復元された「かりうち」の用具

復元された「かりうち」の用具

(盤面:再現須恵器、かり:枝の一面を削って再現、コマ)

奈良時代の道具やルールを復元、現代のゲームとしてよみがえらせました。

奈良文化財研究所では、出土遺物、『万葉集』、韓国の遊び「ユンノリ」を手がかりに、失われた奈良時代のボードゲームの道具やルールを復元。

現代のゲームとしてよみがえらせました。

よみがえった古代のボードゲーム「かりうち」の特徴

テストプレイを重ね、ルールのわかりにくい部分が無いかを検証して公式ルールを作成。直感的にルールがわかるよう盤面デザインに工夫を凝らしています。

幅広い層にとっての扱いやすさを考慮し、盤面・コマ・かりの試作をおこないました。

特にかり(棒)は、出土遺物をふまえつつ、現代でも遊びやすい形状・質感を追求しました。

かりうちは、勝負が決まる瞬間までの大逆転を狙えるゲームです。

このゲーム性を最大限活かせるような公式ルールを定めました。

かりうちの遊び方

かりうちの紹介動画

かりうちの遊び方

かりうちを復元した奈文研研究員が、かりうちの遊び方を解説します!

かりうちを始める前に、ぜひご覧ください。かりうちの舞台 平城宮

かりうちは、どのように復元されたのか?奈文研の調査研究の裏側を紹介します!

かりうちについて、もっと知りたい!と思った方は、必見です。

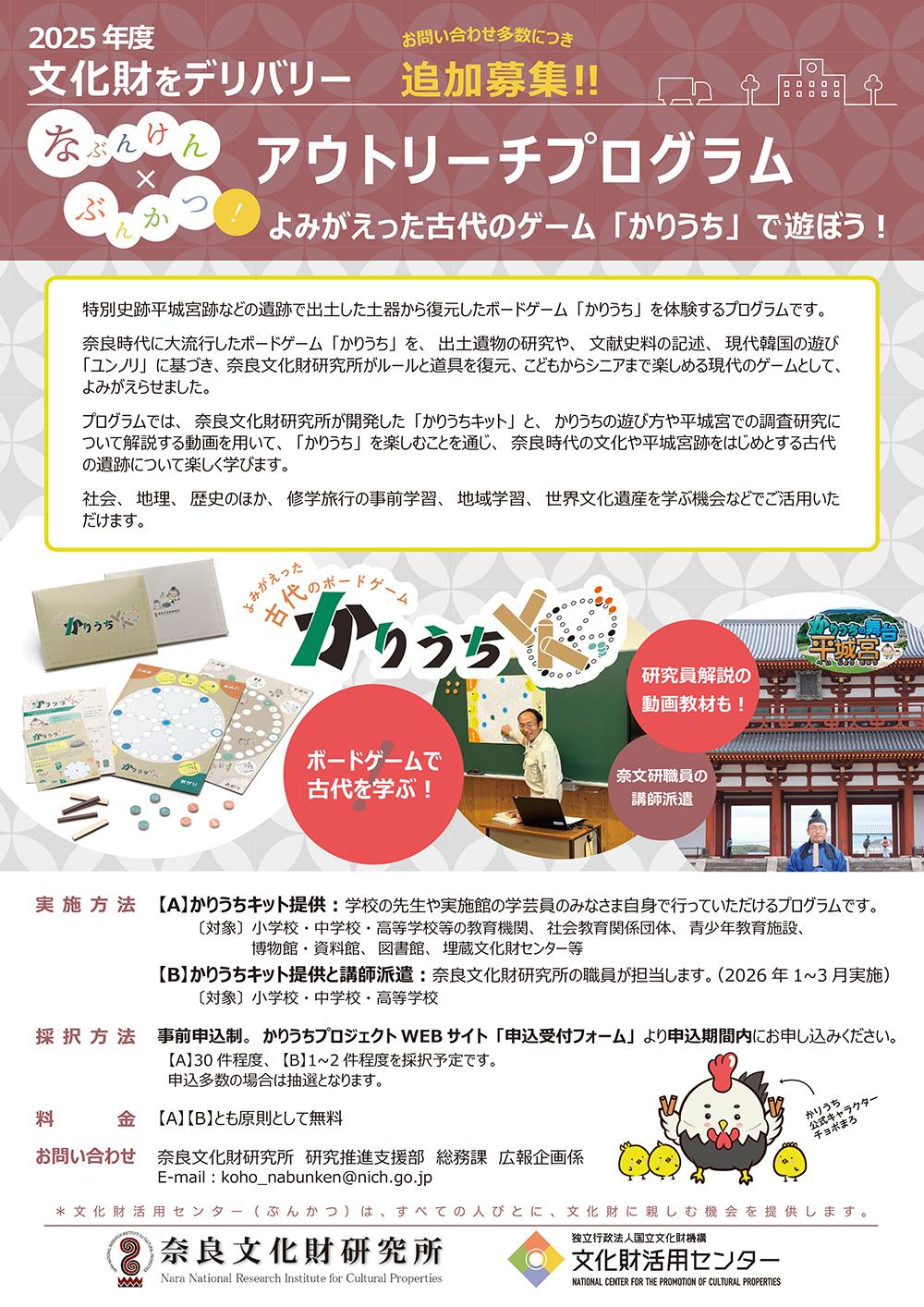

なぶんけん×ぶんかつ

アウトリーチプログラム

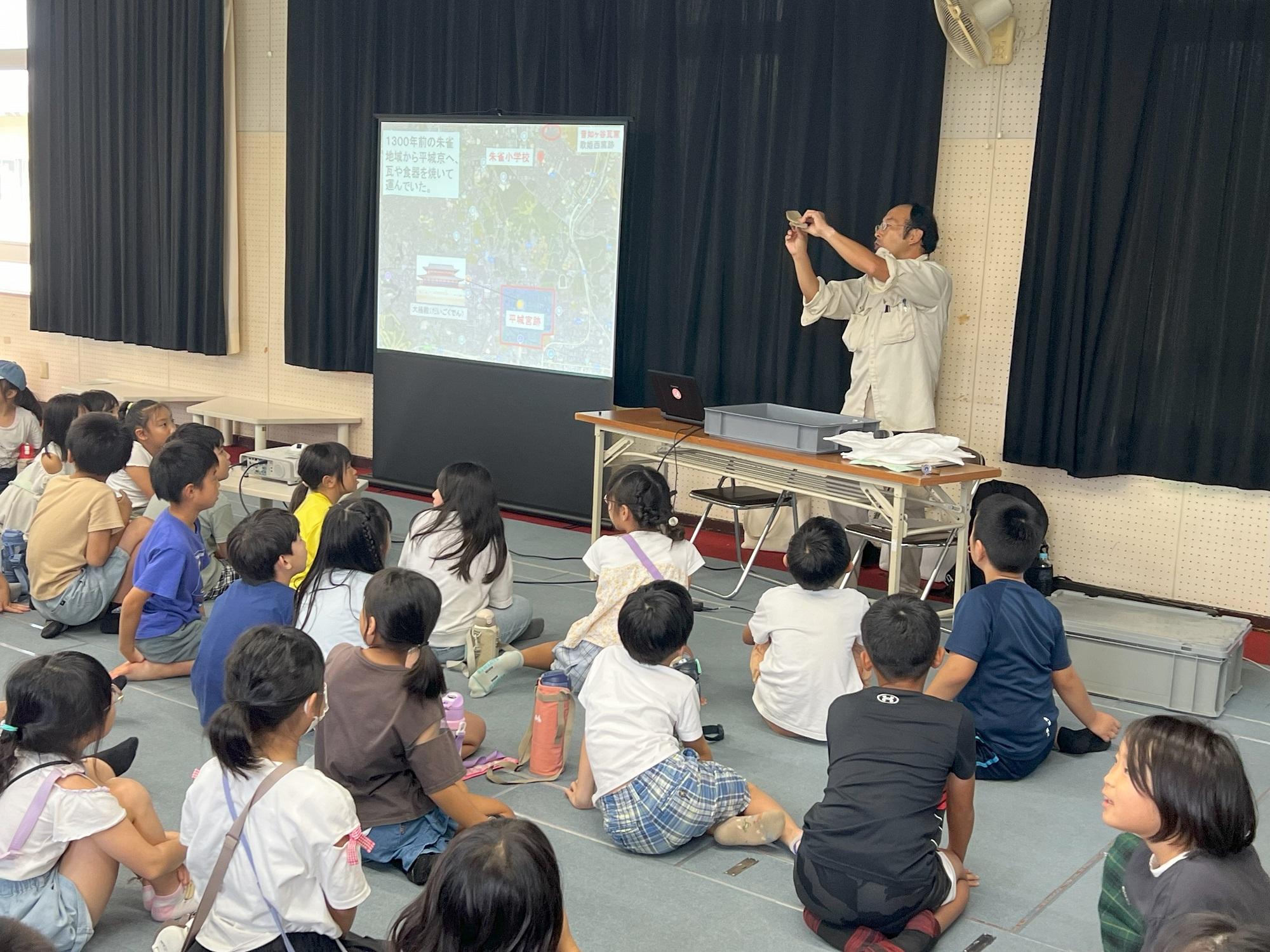

(独)国立文化財機構 文化財活用センターが実施している「ぶんかつアウトリーチプログラム」は、全国各地の博物館・美術館、学校等などで文化財に親しんでいただくためのプログラム。

https://cpcp.nich.go.jp/modules/r_free_page/index.php?id=110

2023年度から、奈良文化財研究所でも「かりうち」キットを提供するプログラムを開始しました。

2024年度からは、奈文研職員の講師派遣もおこなっております。

「よみがえった古代のゲーム、かりうちで遊ぼう!」

古代遺跡で出土した土器から復元したボードゲーム「かりうち」を体験するプログラム

| 実施方法 | 【A】かりうちキット提供 学校の先生や実施館の学芸員のみなさま自身でプログラムをおこなっていただきます。 【B】 かりうちキット提供と講師派遣 奈良文化財研究所の職員がプログラムを実施します。 |

|---|---|

| 対象 | 【A】小学校・中学校・高等学校等の教育機関 社会教育団体、青少年教育施設、博物館、資料館、図書館、埋文センター等 【B】小学校・中学校・高等学校等の教育機関 |

| 人数 | 2名以上

※1班につき、2~6名で、2チームに分かれて対戦。 (例:1名vs1名、2名vs2名、3名vs3名) |

| 実施時間 | 45分~90分程度 |

| 使用可能教科 | 生活(地域)、社会(文化財・世界文化遺産)、

地理歴史(日本史)、特別活動(国際交流) |

| 実施場所条件 | A3の盤面を挟んで、対面で座って対戦することができる机などのスペースがあること。 |

奈良時代に大流行したボードゲーム「かりうち」を、出土遺物の研究や、文献史料の記述、現代韓国の遊び「ユンノリ」に基づき、

奈良文化財研究所がルールと道具を復元。

こどもからシニアまで楽しめる現代のゲームとして、よみがえらせました。

プログラムでは、奈良文化財研究所が開発した「かりうちキット」と、かりうちの遊び方や平城宮での調査研究について解説する動画を用いて、「かりうち」を楽しむことを通じ、奈良時代の文化や平城宮跡をはじめとする古代の遺跡について楽しく学びます。

上記教科のほか、修学旅行の事前学習、地域学習、東アジアの文化交流を学ぶ機会などでご活用いただけます。

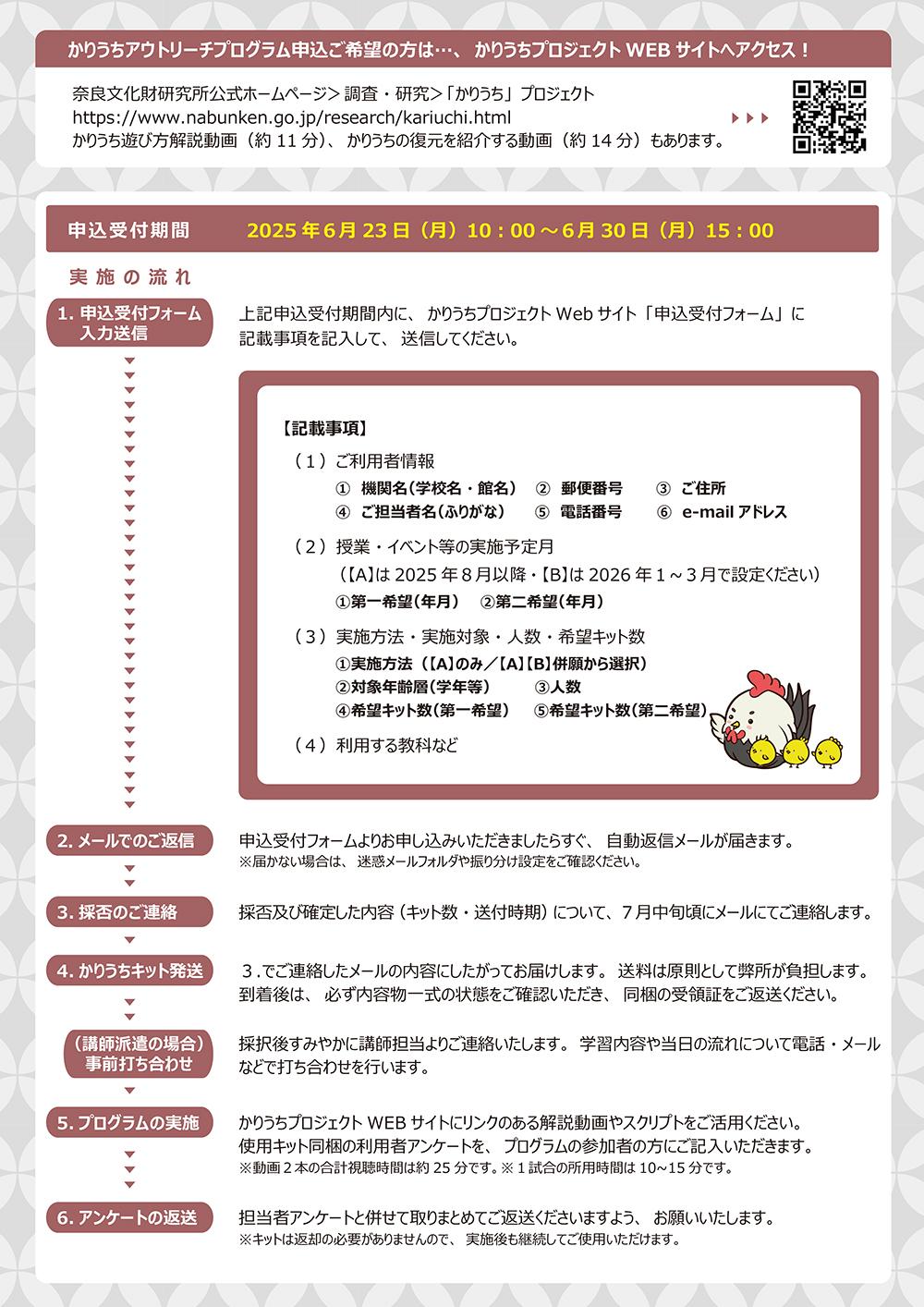

お申込みの流れ

2025年度追加募集分の申し込み期間は、2025年6月23日(月)10:00から6月30日(月)15:00までです。7月10日(木)15:00まで延長いたします。

-

申込メールを送る

申込受付期間内に、申込受付フォームより記載事項を記入して申し込みください。

【記載事項】

ご利用者情報①機関名(学校名・館名)

③郵便番号

②ご住所

④ご担当者名(ふりがな)

⑤電話番号

⑥e-mailアドレス授業・イベント等の実施予定①第1希望(年月)

②第2希望(年月)※【A】は2025年8月以降、【B】は2026年1~3月で設定ください。

実施方法、対象等①実施方法(【A】のみ/【A】【B】併願、から選択)

②対象年齢層(学年)

③人数

④希望キット数(第一希望)

⑤希望キット数(第二希望)

※2~6名で1キットが推奨です。キット数には限りがあるため、最小の場合の希望数を第2希望として記載ください。

キットの種類はご選択頂けません。

利用する教科など(該当するものを記載ください)生活(地域)/社会(文化財・世界文化遺産)/地理歴史(日本史)/特別活動(国際交流)/総合的な学習の時間/総合的な探求の時間/ワークショップ/研修等 その他(具体的に記載ください)

希望理由・ねらい(本プログラムを通じて実現したいこと、やってみたい企画の詳細など、具体的にご記入ください。)以上

- 申込の受付のご連絡

申込受付フォームよりお申し込みいただきましたらすぐ、自動返信メールが届きます。

※届かない場合は、迷惑メールフォルダや振り分け設定をご確認ください。- 採否のご連絡

採否及び確定した内容(キット数・送付時期)について、7月中旬頃にメールにてご連絡します。

- かりうちキット発送

3.でご連絡したメールの内容にしたがってお届けします。送料は原則として弊所が負担します。

到着後は、必ず内容物一式の状態をご確認いただき、同梱の受領証をご返送ください。(講師派遣の場合)事前打ち合わせ

採択後すみやかに担当講師と、学習内容、当日の流れについて、電話・メールなどで打ち合わせをおこないます。

- プログラムの実施

本ページにリンクのある解説動画等もご活用ください。使用キット同梱の利用者アンケートを、プログラムの参加者の方にご記入いただきます。

- アンケートの返送

担当者アンケートと併せて取りまとめてご返送くださいますよう、お願いいたします。

なお、お送りしたキットの返却の必要がありません。実施後も継続してご活用いただけます。

かりうち画像の公開

かりうちキットや平城宮・京出土土器等、奈良文化財研究所撮影画像を「文化財データリポジトリ」に公開しています。

>>文化財データリポジトリ

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/cultural-data-repository/123

「奈良文化財研究所 提供」等のクレジット記載いただければ、申請不要でご活用いただけます。

個別の利用条件は、各画像に付与されているライセンス条件(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス)をご確認ください。かりうちプロジェクトの活動

奈良文化財研究所では、かりうちプロジェクトチームを立ち上げ、平城宮跡をはじめとする古代の遺跡の魅力をより広く知っていただくために様々な実践的研究をおこなっています。

なぜゲームなのか

プロジェクトの中心は、小学生の子どもを持つ保護者でもあるメンバー。

古代国家の中心地という理解するには実感の湧きにくい平城宮・京を、勉強としてではなく、楽しい体験の中で学んでもらいたい...。

大人も子どもも熱中できる「かりうち」は、そのための最適なツールになるのでは、という思いがありました。平城宮跡でかりうち全国大会を開きたい...!

かりうちの盤面は、平城宮・京跡のみならず、全国の古代遺跡で出土しています。

みなさまの身近にある遺跡でも、かりうちで遊んでほしい。そして、いつか、平城宮跡でかりうち全国大会を開きたい。それが私たちの夢です。全国のかりうち盤面出土例

・特別史跡 平城宮跡(奈良市)

・平城京跡(奈良市)

・史跡 秋田城跡(秋田市)

・史跡 柳之御所・平泉遺跡群(岩手県平泉町、奥州市)

・史跡 八幡林官衙遺跡(新潟県長岡市)

・史跡 斎宮跡(三重県明和町) 全国のかりうち盤面の出土例

全国のかりうち盤面の出土例

かりうち公式キャラクター チョボまろ

2024年、かりうちプロジェクトの公式キャラクターが誕生しました!

かりうち大好き、おちょぼ口がチャームポイントのチャボのチョボまろ。

横にいるのは、こどもたちのつくちゃん・ころちゃん・まにちゃん。

樗蒲(チョボ)は、『倭名類聚抄』に記載されたかりうちの漢字表記です。

※プロフィール詳細はこちら

活動実績

2020年8月 「かりうち」プロジェクト始動! 平城宮跡の活用に関する実践的研究の一環で、かりうちを現代のゲームとしてよみがえらせるプロジェクトを開始。

2021年11月3日

第1回かりうち対戦試合(朱雀門ひろば)の実施決勝戦では、再現須恵器を使用

2022年11月26日

第2回かりうち対戦試合の開催

2023年4月~

アウトリーチプログラム文化財活用センターと共同で教育機関、博物館、図書館などを対象にプログラムを始動。

2023年11月23日

第3回かりうち対戦試合の開催

2024年5月~

アウトリーチプログラム 講師派遣開始

2024年11月4日

第4回かりうち対戦試合の開催かりうち公式キャラクターチョボまろ発表

かりうちプロジェクトこれまでの実績はこちら

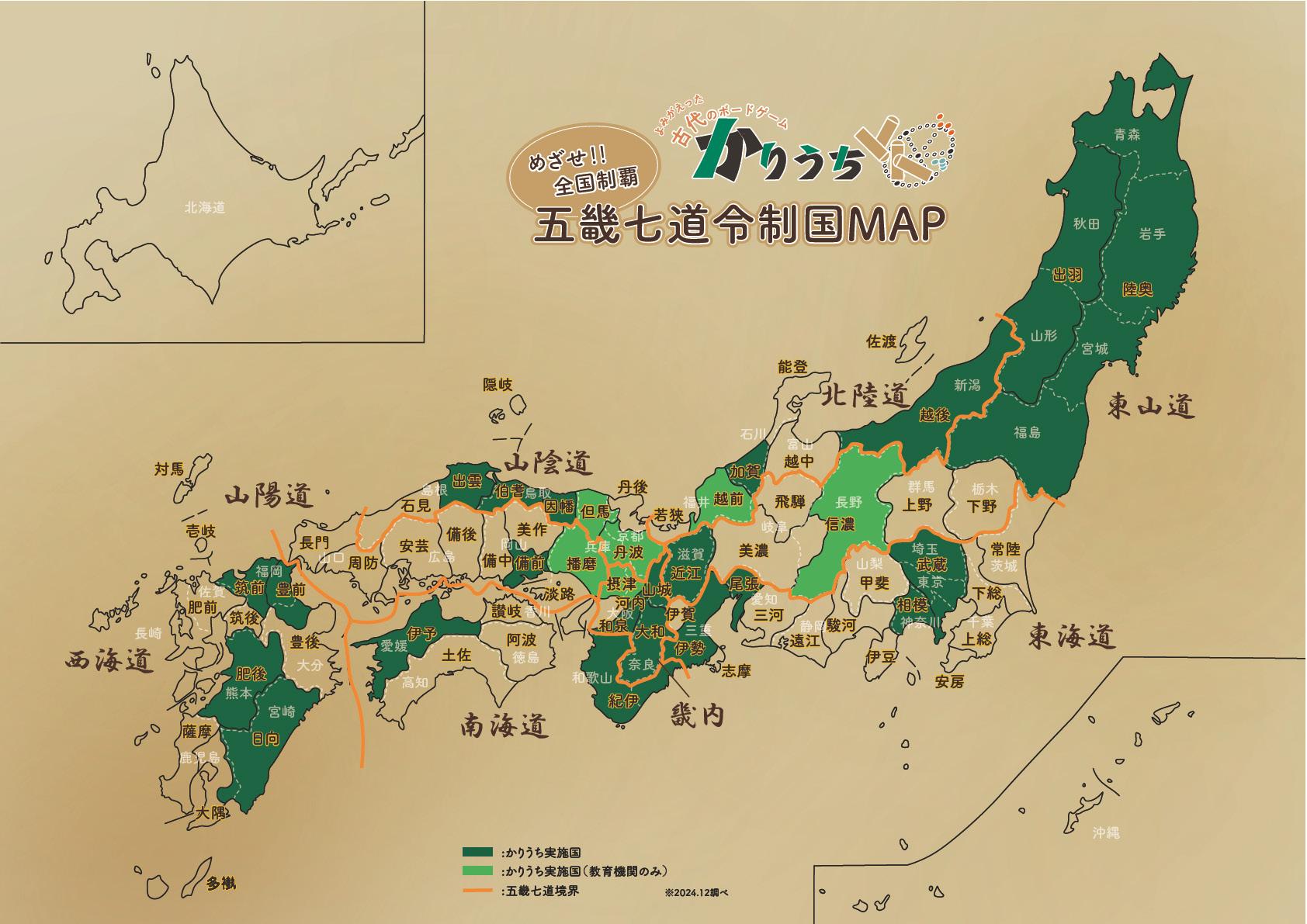

かりうち「五畿七道令制国」MAP

アウトリーチプログラムはじめ、これまでかりうちを実施した地域をMAPにしました。

めざせ!全国制覇!

かりうち実施機関一覧はこちら

あなたのお住まいの近くでも、かりうち体験ができるかも!?

かりうちキットの販売

かりうちキットは、平城宮跡資料館と平城宮いざない館で販売しています。

オンライン販売は、こちら↓(六一書房HP)普及版 https://www.book61.co.jp/book.php/H00215

キッズ版 https://www.book61.co.jp/book.php/H00214

かりうち協会

かりうちプロジェクトでは、奈文研内に任意団体「かりうち協会」を設置して、その普及活動にあたっています。

かりうちに関心のある方、かりうちを応援したい方は、下記にお問い合わせください。

■ かりうち協会 事務局

(奈良文化財研究所 遺跡研究室)

isekiseibi_nabunken@nich.go.jpかりうちをもっと知るために

かりうちの調査研究についてもっと知りたい、かりうち体験会を実施したい方は、下記リンクの資料をご参考ください。

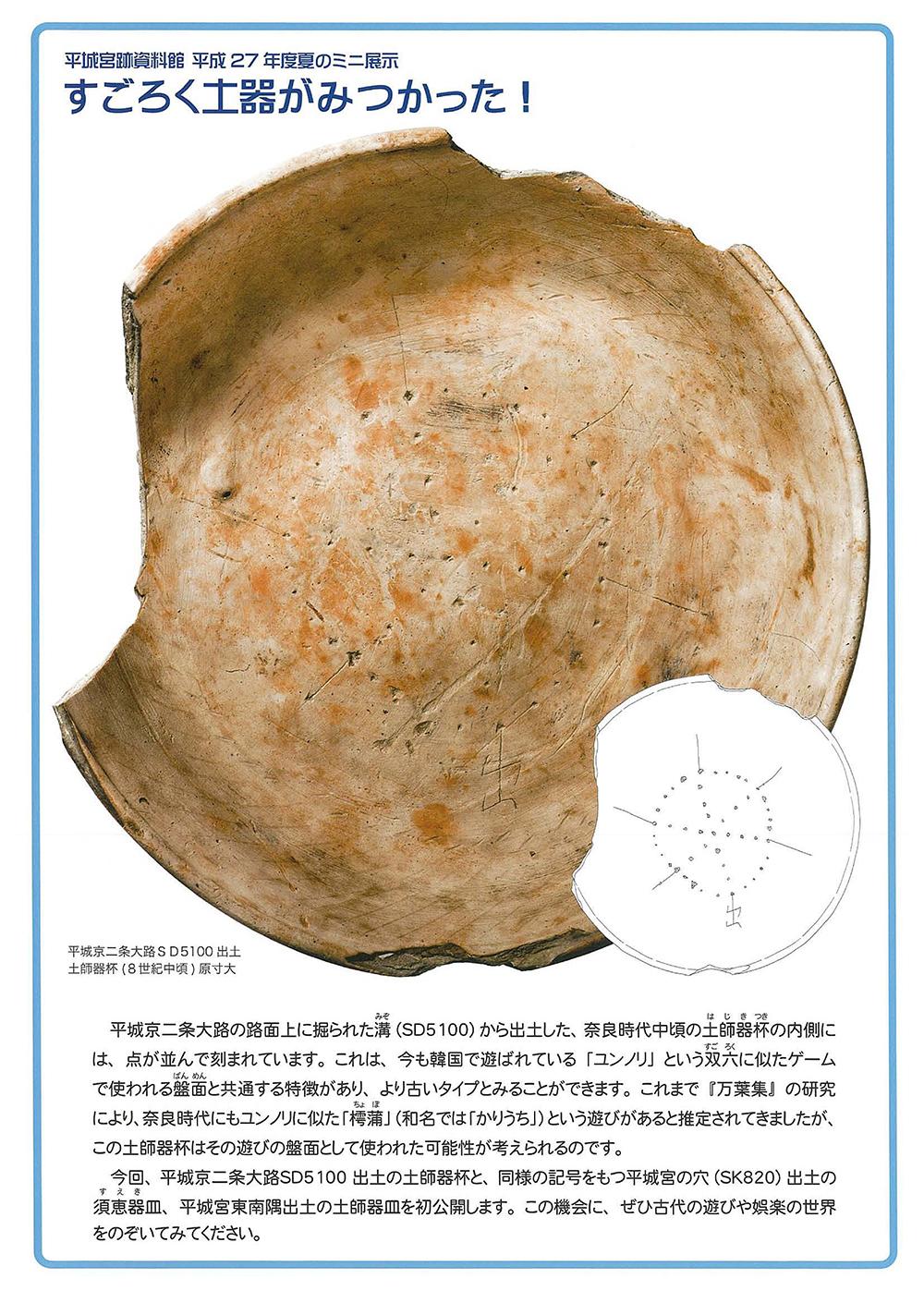

平城宮跡資料館平成27年度夏のミニ展示 すごろく土器がみつかった!

平城宮跡資料館平成27年度夏のミニ展示 すごろく土器がみつかった!

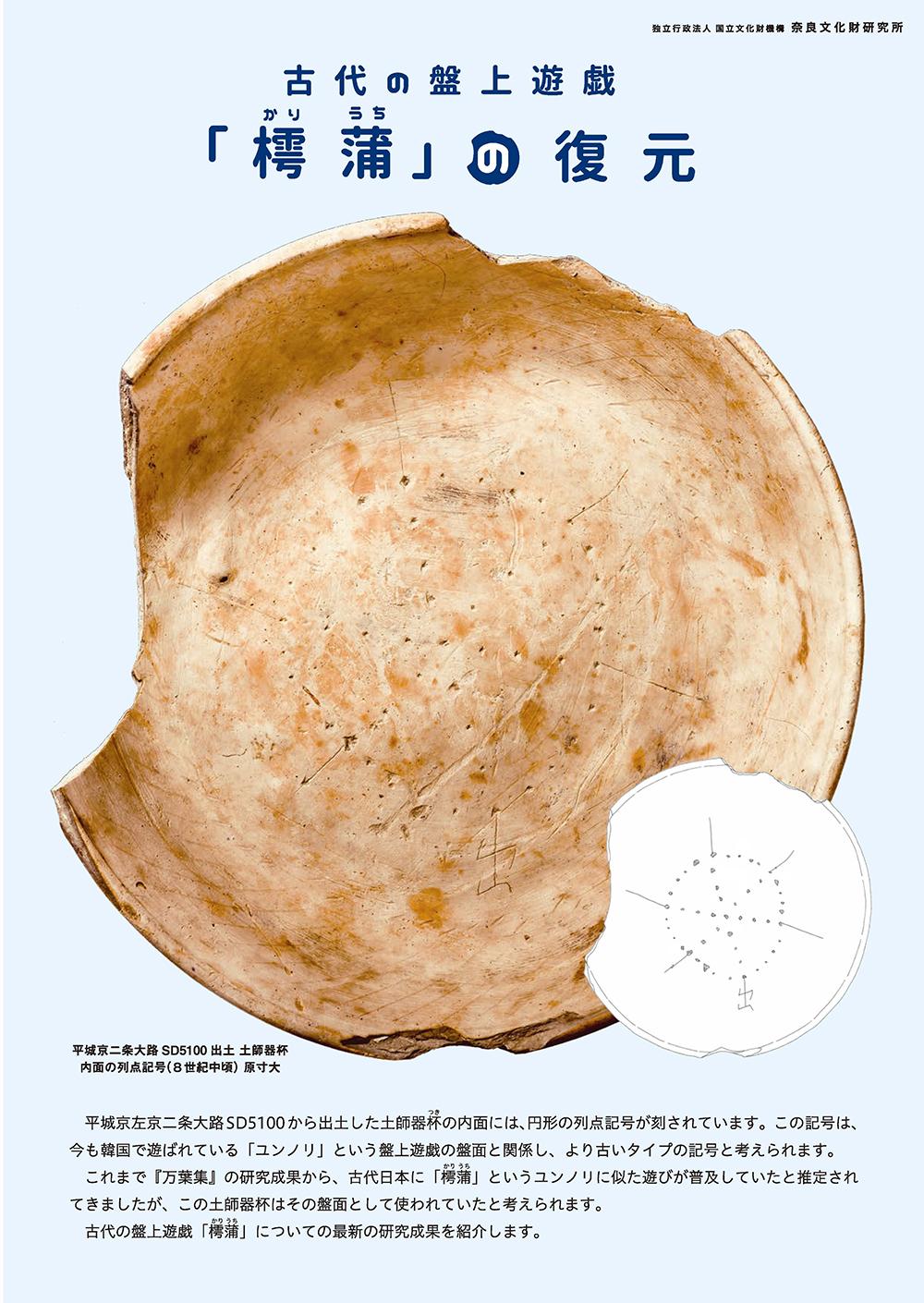

古代の盤上遊戯「樗蒲(かりうち)」の復元」

古代の盤上遊戯「樗蒲(かりうち)」の復元」

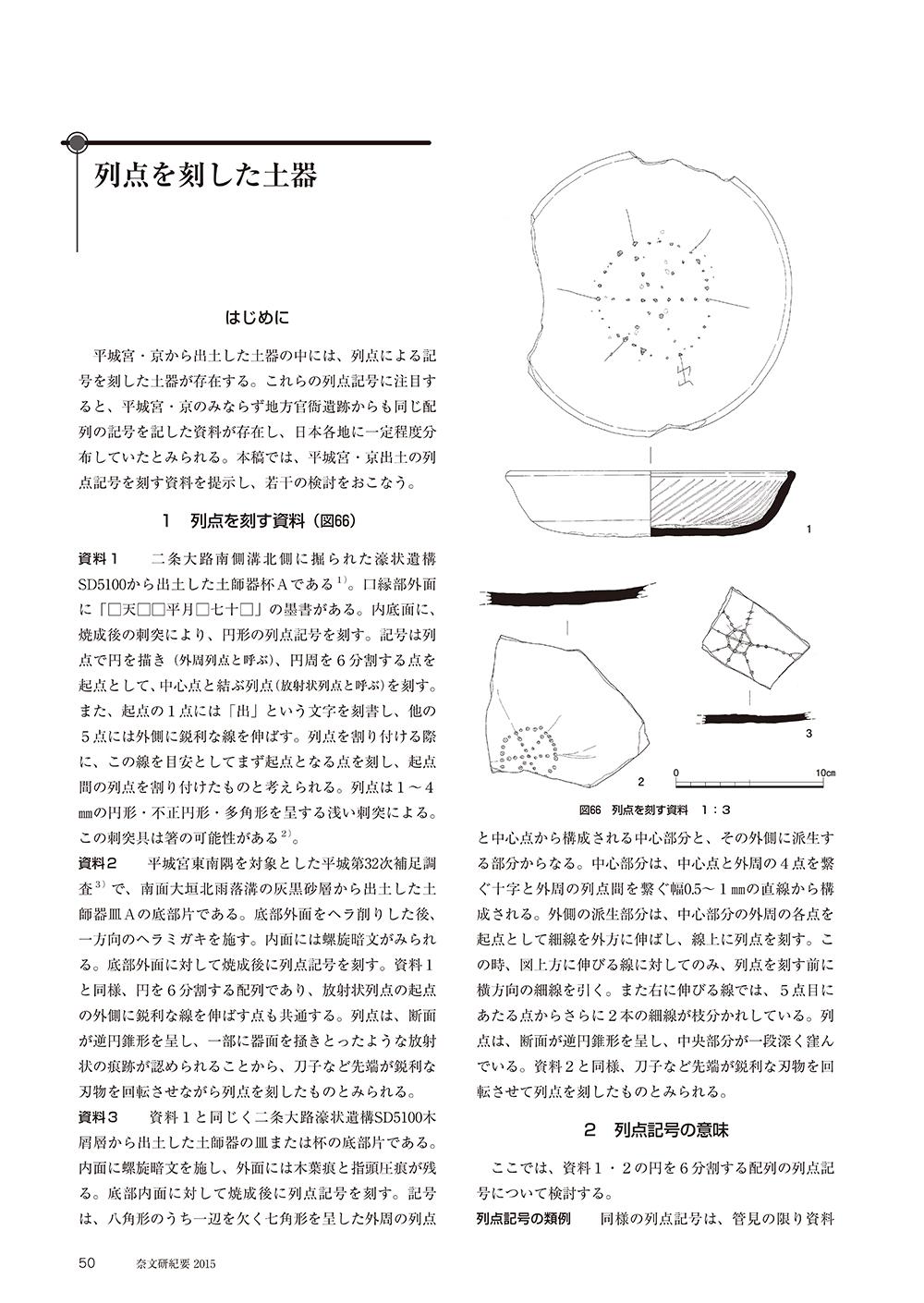

「列点を刻した土器」(奈良文化財研究所紀要2015)

「列点を刻した土器」(奈良文化財研究所紀要2015)

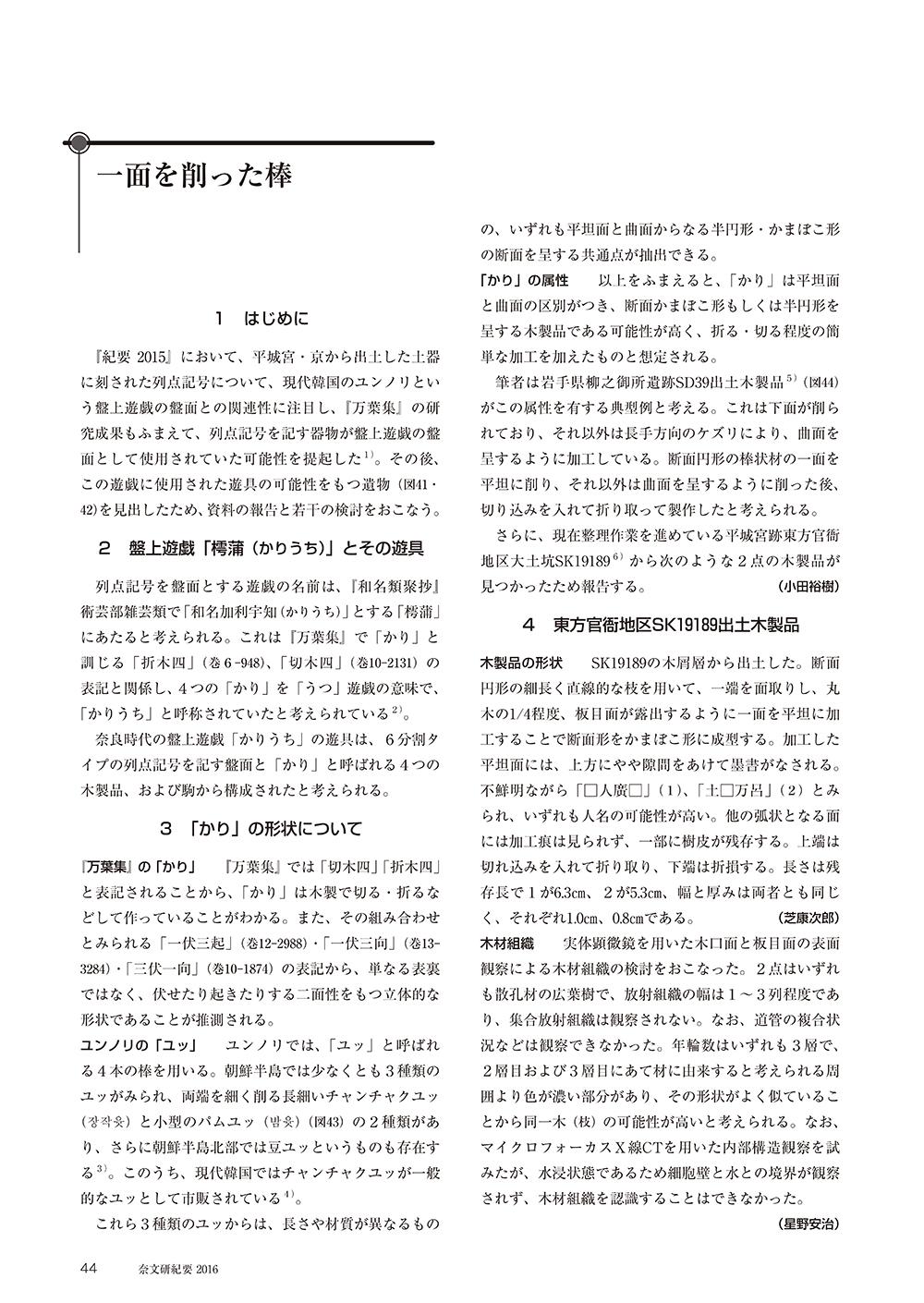

「一面を削った棒」(奈良文化財研究所紀要2016)

「一面を削った棒」(奈良文化財研究所紀要2016)

「平城京の暮らしー娯楽と遊戯―」

「平城京の暮らしー娯楽と遊戯―」

【コラム作寶樓】かりうち公式ルールができるまで

【コラム作寶樓】かりうち公式ルールができるまで

【ぶんかつブログ】天平人も夢中!よみがえった古代ボードゲーム「かりうち」

【ぶんかつブログ】天平人も夢中!よみがえった古代ボードゲーム「かりうち」

【ちらし】かりうちって何?

【ちらし】かりうちって何?

【ちらし】かりうちプロジェクトの紹介

【ちらし】かりうちプロジェクトの紹介

- 申込の受付のご連絡