概要

環境考古学研究室について

環境考古学研究室は、発掘調査で出土した動物の骨などから、過去の自然環境や食生活、生業など、人と自然がどのように関わりながら生きていたのか、その歴史を明らかにするための調査・研究をしています。

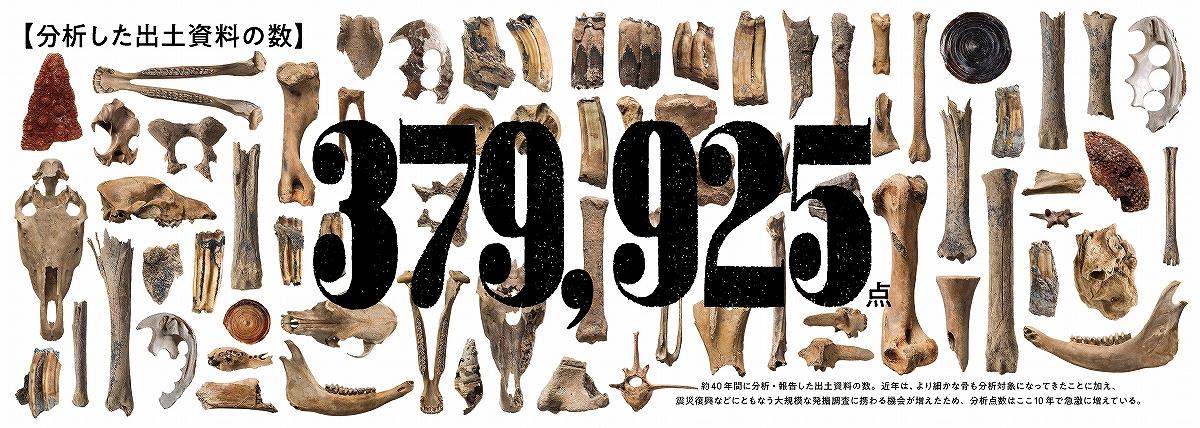

これまでの約40年間で、日本全国の189遺跡から出土した約38万点の出土資料(動物骨や貝殻など)を分析・報告してきました。発掘調査で見つかる動物骨の分析を担う研究者は全国的に見ても少ないため、全国の教育委員会や埋蔵文化財センターから相談や依頼があれば、共同で調査や研究をおこなっています。

藤原宮跡から出土したウマの下顎骨を観察する

貝塚の土壌をフルイにかけて採集した小さな貝殻片を数える

これまでの約40年間で分析した出土資料

研究室には、骨格標本や貝類標本など約5,000点の現生標本(現在生息している生き物の標本)が所蔵されています。膨大な時間をかけて、収集・製作してきたものです。研究者向けに公開しており、国内外の調査研究で広く利用されています。現生標本のコレクションを充実させ、多くの研究者が使いやすいように整理・管理し、次の世代へ継承していくことも研究室の重要な仕事です。

色々な骨格標本があります

ウシの骨格標本を並べてみました

刊行物

刊行物

2019年、飛鳥資料館で環境考古学研究室の業務を紹介する特別展『骨ものがたり―環境考古学研究室のお仕事』を開催しました。展示は終了しましたが、環境考古学研究室で普段おこなっている調査研究の舞台裏を紹介した展示図録を販売しています。

環境考古学研究室に関する以下の文献は公開しており、ダウンロードすることができます。

『研究を身近に感じてもらう取り組み「骨ものがたり展」のイベント記録』埋蔵文化財ニュース180

→骨ものがたり展で開催したイベント(「研究員を展示!」や「体験!研究員のお仕事」)を紹介した冊子です

『骨ものがたり-飛鳥資料館学芸室のお仕事』飛鳥資料館研究図録第23冊

→骨ものがたり展を飛鳥資料館学芸室の視点から振り返った報告書です

『環境考古学研究室の研修紹介』埋蔵文化財ニュース170

→環境考古学研究室が実施する文化財担当者研修の内容を紹介した冊子です

『現場のための環境考古学』埋蔵文化財ニュース155

『現場のための環境考古学(携帯版)』

→発掘調査現場における動植物遺体の取り扱いをまとめた現場マニュアルです