概要

年代学研究室について

年代学研究室では、木の文化財から様々な情報を引き出し、未来へ継承していくために、年輪年代学の文化財への応用や、その技術開発に関する研究をおこなっています。

木の年輪が、1年に1層ずつ形成されるものだということは、比較的認知度の高いもののようです。年輪は、暑かったり寒かったりといった気候の影響などを受けて、年ごとに広かったり狭かったりします。この変動を、過去にさかのぼって調べていくと、木質文化財に使われた木に刻まれる年輪が何年に形成されたものなのか、1年の精度で誤差なく明らかにすることができます。

写真1 保存修理現場における調査

写真2 研究室での分析作業

年輪年代学を文化財に応用していくためには、年輪の形成された年が明確な現生木からさかのぼった年輪変動のデータを蓄積する必要があります。そのため当研究室では、文化財ではなく自然史標本の範躊に入るともいえる年輪年代学用の木材標本を、多数収集しています。各地域からの木材標本を収集し、地域ごとの年輪変動の差異を明らかにすることで,年輪年代学的な木材産地推定をおこなうための基礎研究も進めています。年輪に刻まれた木の記憶に耳を傾けることで、人と自然との関わり合いの歴史に関する多様な視点を見出すことができるのです。

木は、私たちにとってとても身近な素材であるため、木器,建造物部材、木彫像など様々な形で文化財として残っています。しかし、当たり前のように身近にあるためか、その科学的な基礎知識の浸透が不十分で、木質文化財を担当する際にどのように取り扱ってよいのかよくわからない、という声をよく耳にします。そこで、木質文化財を調査する際に必要となる木材科学、年代学,保存科学などの科学的な基礎知識を習得し、担当現場に生かすことを目指す研修や、アウトリーチ活動などを実施しています。

写真3 現生木標本の収集

写真4 アウトリーチ活動

刊行物

■『年輪に歴史を読む―日本における古年輪学の成立―』奈良国立文化財研究所学報第48冊、1990年■『年輪年代法の最新情報―弥生時代~飛鳥時代―』埋蔵文化財ニュース99、2000年

■『年輪年代法と最新画像機器―古建築、木彫仏・木工品への応用―』埋蔵文化財ニュース116、2004年

■『マイクロフォーカスX線CT装置を用いた木造文化財の非破壊年輪年代測定』埋蔵文化財ニュース118、2004年

■『Dendrochronology of the American Southwest』埋蔵文化財ニュース123、2006年

■『年輪年代法と自然災害』埋蔵文化財ニュース128、2007年

■『年輪年代調査におけるデジタル画像技術の活用』埋蔵文化財ニュース135、2009年

■『マイクロフォーカスX線CTを用いた木造神像彫刻の非破壊年輪年代調査(1)』埋蔵文化財ニュース147、2012年

■『マイクロフォーカスX線CTを用いた木造神像彫刻の非破壊年輪年代調査(2)』埋蔵文化財ニュース150、2013年

■『年輪年代学用現生木材標本リスト』埋蔵文化財ニュース162、2016年

■『年輪年代学的手法を用いた木製品の同一材検討-平城京出土斎串の整理作業を通じて-』埋蔵文化財ニュース166、2016年

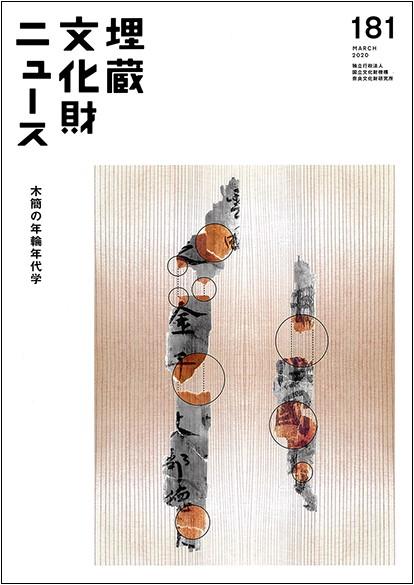

■『木簡の年輪年代学』埋蔵文化財ニュース181、2020年

埋蔵文化財ニュース181号表紙