都城発掘調査部 Department of Imperial Palace Sites Investigations

都城発掘調査部について

「都城」とは城壁で囲まれた都市のことで、中国由来の用語です。中国大陸では城壁で囲まれた都市は、紀元前1600年頃の殷代にはすでに出現していました。その後、長い発展の歴史を経て、唐代(618~907)に長安城(現在の陝西省西安市)として最盛期を迎え、東アジア各国に大きな影響を与えました。

わが国では、持統8年(694)に中国の影響を受けた本格的な都城が初めて建設されます。都市の平面形が正方形を呈する藤原京です。それまで宮城が営まれていた飛鳥の地に不定形の都城が存在したとする説もありますが、藤原京は宮城とそれを取り囲む碁盤目状の街区で構成される「条坊」を完備した最初の中国式都城である点において、画期的な存在でした。しかし、藤原京はわずか16年で廃され、和銅3年(710)には平城京に遷都します。その後、延暦3年(784)に長岡京に遷都するまで、平城京は74年にわたり首都として機能し続けました。

このように7、8世紀の律令国家が成立していく時期、奈良盆地は常に古代史の中心舞台でした。大和の地で成立する都城、その発展の歴史を位置づけるのは、当時の激動する東アジア世界の中で、日本がどのように律令国家を成立させていくのかを追究することに他なりません。都城研究は、東アジアの視野で日本古代史を読み解くための重要な研究課題と言えます。

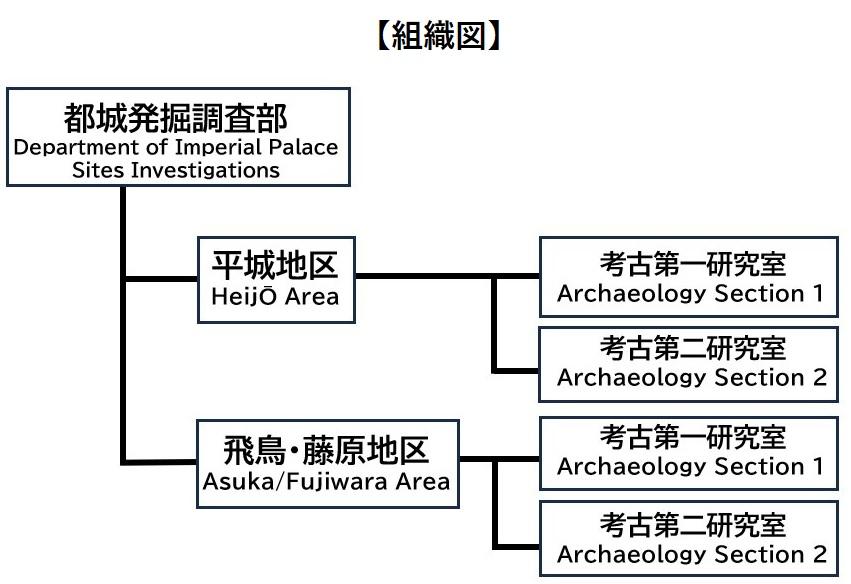

研究所は1955年に第1次調査として平城宮第二次大極殿院回廊の発掘を実施し、1956~1959年には飛鳥で飛鳥寺・川原寺・飛鳥板蓋宮伝承地の発掘調査を行いました。さらに1963年には平城宮跡発掘調査部を、1973年には飛鳥藤原宮跡発掘調査部を設置して、組織的な発掘に取り組んできました。発掘調査に際しては、考古学だけでなく、文献史学、建築史学、庭園史学、あるいは保存修復科学、年輪年代学、環境学など、当研究所が擁する様々な分野の研究者が共同して遺跡の解明にあたっています。

飛鳥の宮殿や寺院、藤原宮・京、平城宮・京の発掘調査を継続して半世紀以上、7、8世紀の都城と寺院を中心に調査研究の多大な成果を蓄積してきました。2006年度には平城宮跡発掘調査部と飛鳥・藤原宮跡発掘調査部を統合して都城発掘調査部を設立し、古代都城の総合的研究を推進しています。遺跡の発掘調査の成果は、現地見学会などで直接触れていただくとともに、奈良文化財研究所紀要や奈良文化財研究所発掘調査報告、奈良文化財研究所学報などの調査報告書で公開しています。

また、近年では、日本の古代都城と密接な関係をもつ韓国や中国の都城調査研究機関と連携して、東アジアの視野で共同研究を展開しています。都城発掘調査部が積み重ねてきたこのような成果、活動は国内外で高く評価されているところでもあります。さらに、都城研究を通じて蓄積した見識や技術を活用し、文化面の国際協力という点においても、国際社会の中で多くの貢献を果たしつつあります。

大和飛鳥(2023年:南から)-7世紀代、この盆地は王宮と寺院が独占していました。

藤原宮跡(2023年:南から)-わずか16年の短命だった都城の中枢部が埋もれています。

平城宮跡(2023年:南から)-国土交通省による中枢部の建物復原が進んでいます。

都城発掘調査部(平城地区)について

奈良盆地の北端に位置する平城京は、和銅3年(710)から延暦3年(784)までの74年間、我が国の首都でした。唐の長安城を模倣した巨大都市である平城京は、天皇の住まいである内裏、国家的儀式を行う大極殿院、日常の政務を行う朝堂院ほか、様々な役所、庭園を内包する「宮域」と、その南に展開し東西4.2km、南北4.8km の碁盤目状の街区で構成される「京域」(東に東西1.5km、南北2.4kmの外京)から成り立っていました。

平城地区では、1955年8月1日から開始した「平城宮跡第1次発掘調査」以来、合計で1400次(回)を超える発掘調査を実施し、平城宮・京の調査研究を進めてきました。現在復原されている朱雀門、大極殿、東院庭園などの宮内の発掘のほか、有名な長屋王邸や宮跡庭園、東堀川、東市などの京域の調査を行ってきました。

また、東大寺、興福寺、法華寺、西大寺、西隆寺、薬師寺などの平城京の大寺院、あるいは大乗院庭園や頭塔(ずとう)など寺院に関係した遺跡も発掘しています。これら平城宮・京、寺院の発掘調査を基礎として、8世紀における律令国家の歴史像を復原するため、学際的な総合研究を行っています。こうした研究成果を踏まえ、第一次大極殿院の復原研究を進めるなど、平城宮跡の保存・整備にも力を入れて活動しています。

平城宮東方官衙地区の発掘調査(2021年:南東から)

興福寺中金堂の発掘調査(2002年:北西から)

頭塔(ずとう)の発掘調査(1989年:北西から)

都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)について

奈良県高市郡明日香村から橿原市・桜井市にかけての「飛鳥・藤原」地域は、わが国古代国家成立期の歴史的な舞台であり、6世紀末から8世紀初めに至る間、政治・経済・文化の中心地でした。そして今、この地域の地下には、宮殿や豪族の居館、最古の本格的寺院である飛鳥寺をはじめとする寺々のほか、仏具や荘厳具などを製作した総合工房や漏刻(水時計)台、墳墓など、さまざまな遺跡が眠っています。また、この地域の北半には、持統8年(694)から和銅3 年(710)まで、古代国家の首都で最初の計画都市・藤原京がおかれました。ここには天皇の住まいや国政、国家的儀式をおこなう殿舎などの建つ藤原宮を中心に、道路で碁盤目状に区画された京域が方5㎞以上の範囲に広がっていました。

飛鳥・藤原地区では、1956年5月1日に開始した「飛鳥寺第1次発掘調査」以来、合計で1000次(回)を超える発掘調査を実施しています。これら遺跡の発掘調査を通じて、古代国家の具体的な歴史像を復原すべく、学際的な調査研究をおこなっています。こうした調査・研究の成果は、藤原宮跡資料室や飛鳥資料館で展示するなどして、遺跡の保存や活用につなげる活動にも取り組んでいます。

藤原宮大極殿北方の発掘調査(2021年:北西から)

飛鳥水落(みずおち)遺跡の発掘調査(1982年:北西から)

山田寺東面回廊の発掘調査(1984年:南から)