概要

考古第一研究室(平城地区)について

考古第一研究室では、木製品、金属製品、石製品などの調査研究をおこなっています。なかでも、木製品の調査研究に比重を置いています。それは、平城宮跡やその周辺では地下水位が高いために多量の木製品がよく出土するからです。約70年間の発掘調査で出土した木製品はコンテナ1万箱にのぼり、10万点もの木製品を保管しています。「木の文化」と言われる我が国において、木製品には日常生活のすべてが詰まっていると言っても過言ではありません。それだけに、木製品の調査研究は、歴史研究のみならず現代社会を見つめ直すうえでも、重要になると考えています(写真①)。

そんな木製品ですが、水に浸かった状態で出土するのでとても脆く、取り扱いには細心の注意が必要となります。壊れないようにうまく泥を落とす作業には丁寧さと根気強さが求められ(写真②)、その保管にも大変気を使っています(写真③)。また、木製品が出土する場合、微細な種実や葉等の有機質遺物がよく一緒に出土します(写真④)。これらも当時の食生活や環境等を知るうえで貴重な資料となります。

木製品を保管し保存処理する、木や種実の種類を特定する、こうした作業には考古学以外の専門知識が必要になってきます。保存科学や年輪年代学、植物学等との学際的な協業をとおして、脆弱な遺物を確実に後世へ継承すべく力を尽くすとともに、新たな発見と研究の進展に日々精進しています。

①平城宮東方官衙の檜扇

厚さ1ミリにも満たない薄い骨を複数枚綴じ合わせた、檜扇。奇跡的に紐の痕跡が残っていたので、紐の通し方(骨の綴じ合わせ方)がはじめてわかりました。

②木製品の水洗作業

水流を使いながら、筆や竹串などを用いて丁寧に泥を落とし、遺物をほぐしていきます。

③木製品の保管方法

乾かないように、少量のホウ酸ホウ砂水溶液を入れたシーリングパックに密封します。

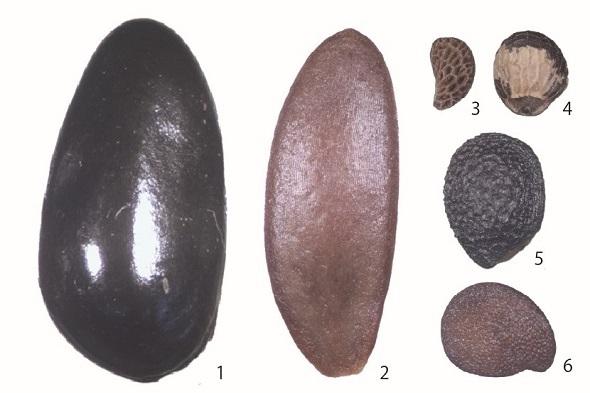

④果実の種

アケビ(1)、ウリ(2)、キイチゴ(3)、エゴマ(4)、サルナシ(5)、ナス(6)、すべて食用です。

考古第一研究室(飛鳥・藤原地区)について

古代の宮殿や寺院の発掘では土器や瓦が大量に出土しますが、条件に恵まれれば木製品や種実などの有機質遺物、武器や工具、釘などの金属製品、玉や砥石などの石製品も出土します。我々、考古第一研究室は、それら土器・瓦以外の出土資料を調査研究しています。木製品や有機質遺物の研究については、「都城発掘調査部(平城地区)考古第一研究室」にて詳しく紹介していますので、今回は、飛鳥・藤原地区で最近取り組んでいる金属製品や石製品の研究の様子を紹介します。

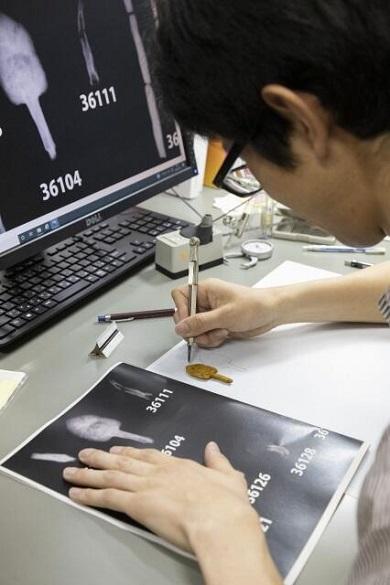

石神遺跡出土金属製品・石製品の調査研究

都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)では、現在、明日香村石神遺跡の発掘調査成果の整理・検討を進めています。この遺跡からは一般的な遺跡では考えられないほどの大量の鉄製品(鉄鏃や刀の装飾品などの武器、鎌や斧などの農工具)が出土しています。遺跡から出土する鉄製品は分厚い錆で覆われており、外見からは本来の製品の形状を知ることは困難です。そのため外形だけではなく、X線写真も活用して製品本来の形状を読み取りながら実測図を作成していきます(写真1)。また、これらの鉄製品を研ぐのに使用したとみられる砥石も大量に出土しています。砥石は、地面に置いて使用する大型のものと、手にもって使用する小型のものがあります。大型の砥石は目の粗い砂岩製、小型の砥石にはきめの細かい流紋岩製のものが多くみられます。現在のサンドペーパーが工程に応じて目の粗さを使い分けるのと同様に、大型の砥石は形状を整えるための初期の加工に、小型の砥石は仕上げやメンテナンスに使用されたようです(写真2・3)。

石神遺跡の鉄製品や砥石の出土をめぐっては、工房や武器庫の存在を推測する意見があります。今後、研究を進めて石神遺跡の性格を明らかにしたいと考えています。

写真1 X線画像を用いた鉄鏃の実測

写真2 大型砥石の使用方法の検討

写真3 小型砥石の使用方法の検討

研究・保存と活用のバランス

金属製品は出土後、急速に劣化が進むものもあり、状態が悪いものについては劣化の原因となる物質の除去や、表面の強化処理などをおこないます。整理や処理が終わった金属製品は、温湿度調整された収蔵庫内に置かれます。また、劣化を促進する酸素や湿気を取り除く薬剤を入れて密閉状態で保管する場合もあります(写真4)。このように脆弱な遺物については、これを将来に残し伝えていくべく入念に保存管理しています。そのため、展示室等での公開・活用に一定の制約が生じる場合もあり、常時公開が困難な資料については、レプリカの作成もおこなっています。形状や見た目の質感を感じてもらえるように実物の状態を忠実に再現しています(写真5)。また今後は、三次元計測で立体モデルを作成し、パソコン上で自由に閲覧していただく方法なども併用していきたいと考えています(写真6)。

飛鳥・藤原地域の発掘調査はまだまだ謎に満ちた部分が多く、発掘現場だけでなく、ここで紹介したような研究室内の作業でも、鳥肌が立つような想定外の発見に遭遇することがあります。保存と活用とのバランスにも配慮しながら、私たちが体感した感動を皆様にもわかりやすくお伝えできるよう努めていきたいと考えています。

写真4 鉄製品に薬剤を添えて密閉する

写真5 藤原宮大極殿院南門出土の富本銭(左が実物、右がレプリカ)

写真6 飛鳥寺出土風鐸の三次元モデル

調査研究

調査・研究

本研究室が調査研究を行っている木製品、金属器について、これまで多くの研究を実施してきました。以下に主なものを紹介します

A.『木器集成図録』の作成

1980年代、全国的な木器集成の必要性から当研究所がその要請にこたえるべく、まずは近畿圏の木器の大綱を示し、これを図録という形で出版する計画に着手しました。府県市町村の枠をこえて集成作業をおこなうため、「近畿地方出土木器の集成研究」という集会で協議を重ねました。その結果完成したものが『木器集成図録 近畿古代編』です。図録には、木器実測図、解説のほかに出土遺跡の地名表やその概要、文献目録を掲載しています。さらに、1993年には同様の過程を経て『近畿原始編』を出版しました。これらは、今なお木器研究には必須の文献となっています。

B.出土銭貨に関する研究(参加・協力)

古代貨幣史に関わる研究は、当時奈良文化財研究所考古第一研究室の室長であった松村恵司(現在文化庁)と大阪市立大学の栄原永遠男氏が、日本学術振興会科学研究費補助金の助成を受けて、平成13~19年度に『富本銭と和同開珎の系譜をめぐる比較研究』、平成20年度からの『日本初期貨幣史の再構築』によっておこない、5回の研究集会を開き、6冊の記録集を出版しました。考古第一研究室の室員もこれに積極的に関わってきました。

これとは別に、当研究所が実施した発掘調査で出土した古代官銭の集成作業もおこなっています。2001年までに整理・登録の済んだ富本銭、和同開珎、萬年通寳の3種を『平城京出土 古代官銭集成Ⅰ』に掲載しています。また、平城京左京三条四坊七坪の和同開珎鋳造資料の整理も引き続きおこなっています。

C.法隆寺昭和資材帳作成への協力

法隆寺昭和資財帳作成の一環として、法隆寺に現存する百萬塔に関する研究調査に協力しました。『法隆寺の至宝 昭和資財帳5 百萬塔・陀羅尼経』の中では、45000基以上の百萬塔のうち5000基について、その構造や墨書などの詳細な分析をおこないました。これらの分析から年代による製作技法の違いや工房の様子などが明らかにされています。

シンポジウム

シンポジウム・研究会

考古第一研究室が参加・協力した研究会は以下の通りです。

A.当研究所の研究集会としておこなわれたもの

■帯をめぐる諸問題 2000年11月

B.松村恵司(2008年まで本研究所所属)が交付を受けた科学研究費補助金によっておこなわれたもの

■第1回 「わが国鋳銭技術の史的検討」 2002年2月

■第2回 「古代の銀と銀銭をめぐる史的検討」 2003年3月

■第3回 「和同開珎をめぐる史的検討(1)」 2006年1月

■第4回 「和同開珎をめぐる史的検討(2)」 2008年3月

■第5回 「出土銭貨研究の課題と展望」 2009年3月